- 着物

- 2025.04.30

着物の証紙って何?証紙の重要性や買取査定における役割を解説!

お手持ちの着物や、これから手に入れようとしている着物に「証紙(しょうし)」は付いていますか?

この小さな紙片は、その着物の品質や価値を証明する、いわば「身分証明書」のような大切な存在です。とくに着物の買取査定においては、この証紙の有無が査定額を大きく左右することも少なくありません。

とはいえ、「証紙って具体的に何?」「何が書いてあるの?」「落款とは違うの?」など、着物に馴染みのない方にとっては、少しわかりにくいかもしれませんね。

そこで当記事では、着物の「証紙」について、その基本からわかりやすく徹底解説します。

・そもそも着物の証紙とは? – その役割と重要性

・証紙から読み取れる情報 – 産地、品質、技法まで

・証紙と落款の決定的な違い

さらに、証紙がない場合の対処法や、買取査定で証紙以外にチェックされるポイントなど、着物の売買に役立つ情報も詳しくご紹介します。

この記事を読めば、証紙に関する疑問がスッキリ解消!お手持ちの着物の価値をより深く理解し、自信を持って着物と向き合えるようになるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

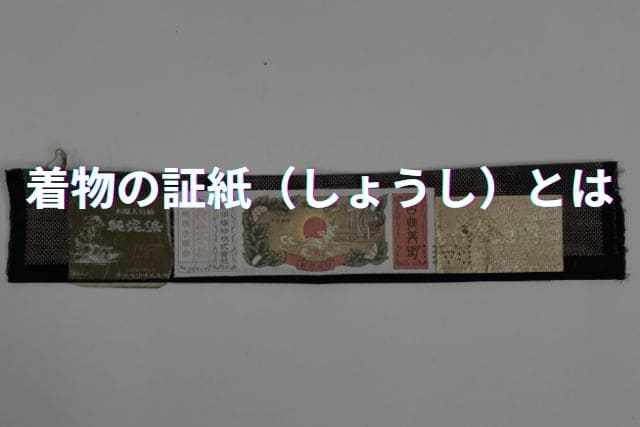

着物の証紙(しょうし)とは

着物の「証紙」とは、その着物が確かな品質や価値を持つことを公式に証明する、いわば「身分証明書」のようなものです。

多くの場合、着物を仕立てる前の反物(生地のロール)の端(耳と呼ばれる部分)に、シール状で貼られています。仕立て上がった着物の場合、その証紙が貼られた部分を切り取った小さな布切れ(端切れ)が、着物を包む「たとう紙」の中に一緒に入れられているのが一般的です。

証紙が付いた着物が意味するのは、その着物が伝統的な製法に則って作られ、各産地の組合などによる厳しい検査基準をクリアしたことの証。

つまり、確かな技術と品質と相応の価値が、公に認められていることを示しています。

また、産地組合などが発行するものだけでなく、有名な作家や工房が、独自の品質保証として証紙(またはそれに類する証明書)を発行する場合もあります。

証紙は単なる紙切れではなく、日本の貴重な染織文化や職人の技、そして美意識を未来へと伝承していくためにも、重要な役割を担っているといえるでしょう。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

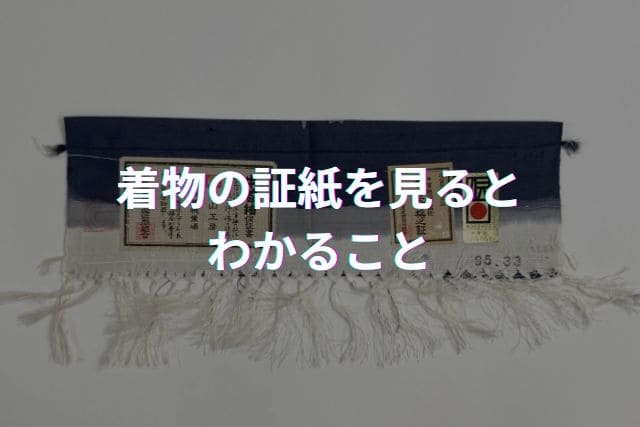

着物の証紙を見るとわかること

1枚の小さな証紙には、驚くほど多くの情報が詰まっています。その着物がどのような背景を持ち、どれほどの価値を持つものなのかを知るための、まさに「宝の地図」のようなもの。

伝統工芸品であるか否かはもちろん、作られた産地や製造元、さらには織り方や染め方に至るまで。証紙を読み解けば、その着物の「物語」が見えてきます。

たとえ着物に詳しくない方でも、証紙を確認すれば、その着物への理解が深まるはずです。具体的にどのような情報が記されているのか、1つずつ見ていきましょう。

ご参考までに、伝統的工芸品の5つの指定要件を挙げておきます。

【伝統的工芸品の指定要件】

(引用元:経済産業省)

● 主として日常生活の用に供されるもの

● その製造過程の主要部分が手工業的

● 伝統的な技術又は技法により製造されるもの

● 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの

● 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの

都道府県などが独自に指定する「伝統工芸品」と比べても、「伝統的工芸品」はより厳格な基準をクリアした、価値の高いものといえます。

着物の産地

証紙は、その着物が日本のどの地域(産地)で作られたかを知るための重要な手がかりです。多くの場合、各産地の織物協同組合などが発行する登録商標や、検査合格を示す証紙に産地名が記載されています。

たとえば、日本を代表する紬である大島紬(鹿児島県奄美大島など)、結城紬(茨城県・栃木県)、塩沢紬(新潟県)が挙げられます。ほかにも、友禅染の京友禅(京都府)や加賀友禅(石川県)など、有名な産地にはそれぞれ独自の組合があり、証紙のデザインも異なるのです。

興味深いことに、同じ種類の着物でも産地によって証紙のマークが違う場合があります。

たとえば、本場大島紬では、鹿児島市産は「旗印」・奄美大島産は「地球印」・宮崎県都城市産は「鶴印」といったように、マークを見るだけで産地を特定することも可能です。

着物の製造元

証紙には、その織物を製造した工房や会社(織元)の名前が記載されていることもあります。

これは、各産地の組合が発行する証紙に見られ、その組合に所属する、いわば「認められた作り手」であることの証です。製造元が明記されていることは、生産者がその品質に責任を持っていることの表れでもあります。

厳しい基準をクリアし、高い技術を持つと認められた製造元だからこそ、組合の証紙に名を連ねることができるのです。

購入者にとっては、確かな技術を持つ作り手によるものであるという安心感につながります。

着物の織り方

その着物が「手織り」なのか、それとも「機械織り」なのか、その織り方も証紙から判別できる場合があります。

「手織り」は、高機(たかばた)や居坐機(いざりばた)といった伝統的な織機を用い、職人が文字通り手作業で一段一段、丹念に織り上げていく技法です。膨大な時間と手間がかかり、たとえば結城紬の最高級品などは、熟練の職人でも1日に数センチしか織り進められないといわれます。

手織りならではの温かみや、しなやかな風合いが特徴です。

一方、動力を用いる「機械織り」は、より効率的に生地を生産できますが、手織りとはかかる時間も仕上がりの風合いも異なります。

証紙での見分け方は、着物の種類や産地によってさまざまです。たとえば、本場大島紬(鹿児島市産)では、証紙の色を変えることで「手織り」と「機械織り」を区別しています。

生地の染め方

糸を先に染めてから織り上げる「先染め」の織物の場合、どのような方法で、何を使って染められたかを示す証紙が付いていることがあります。

たとえば、大島紬の代名詞である「泥染め」、日本の伝統色である「藍染め」、自然の恵みから色をいただく「草木染め」といった染色技法が記されていることがあります。

ときには琉球藍(沖縄の藍)、シャリンバイ(テーチ木)(奄美大島の染料)など、染料となった植物の名前まで記されていることも。

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)で染め方が異なる場合には、それぞれの情報が記載されているなど、証紙は染色の細部にわたる情報も教えてくれます。

生地の品質

証紙は、着物に使われている生地の品質を証明する役割も担っています。

着物の素材として最高級とされる絹(シルク)。その中でも、とくに上質な「正絹(しょうけん)」であることを示すために、証紙に「絹100%」や「正絹」といった表示がされていることも。

絹以外では、「麻」も古くから高級素材として知られています。

麻織物の最高級品とされる、宮古上布(沖縄県)を例に挙げましょう。

この着物の証紙には、「手績み苧麻(てうみちょま)」という記載が見られます。

これは、手作業で紡いだ高品質な苧麻(“ちょま”や“からむし”ともいう)糸を、100%使用していることを示しており、その生地がいかに高品質であるかを証明しているのです。

【結論】証紙は着物の「素性」と「価値」を物語る

ここまで見てきたように、証紙は単なるラベルではありません。

伝統的工芸品の認定・産地・製造元・織り方・染め方・素材の品質といった、その着物の「素性」を明らかにする情報が満載です。

証紙が付いているのは、それだけの手間と技術がかけられ、「厳しい基準をクリアした価値ある着物」であることの証左といえます。

もちろん、すべての着物に付いているわけではありませんが、証紙の有無やその内容は、着物の価値を判断する上で非常に重要な手がかりとなるのです。

証紙の特徴でわかる着物の違い

着物の種類や産地が異なれば、証紙のデザインや記載内容も変わってきます。つまり、証紙の特徴を読み解くことで、その着物がどのようなものかを見分けることができるのです。

ここでは、その具体例として、日本三大紬とも称され、最高級の紬織物として知られる「本場大島紬」「本場結城紬」「牛首紬」を取り上げ、それぞれの証紙の際立った特徴を比較してみましょう。

「本場大島紬」の証紙|産地と製法を示す多彩なマーク

本場大島紬の証紙は、まず産地によって登録商標のマークが異なる点が大きな特徴です。前述のとおり、鹿児島市産は「旗印」、奄美大島産は「地球印」、宮崎県都城市産は「鶴印」が用いられています。

さらに、鹿児島市産の「旗印」の証紙では、台紙の色で織り方(手織りか機械織りか)を区別しています。

たとえば、手織りの場合は水色の台紙に「伝産証紙」が貼られ、機械織りの場合はオレンジ色の台紙に金色の「正絹マーク」が付くなど、証紙を見るだけでより詳細な情報を得ることが可能です。

このように、複数の情報をマークや色で示しているのが、本場大島紬の証紙の特色といえるでしょう。

「本場結城紬」の証紙|手仕事の証が描かれた横長の三連証紙

国の重要無形文化財にも指定される、本場結城紬。その証紙は、横長の紙に「検査証」「(産地名)織物協同組合」「本場結城紬卸商協同組合」の印が3つ連なった独特の形状をしています(※「結マーク」は本場結城紬、「紬マーク」は結城紬(手織りではない等)を示します)。

証紙の中央には、日本髪に着物姿の女性が機織りや、糸紡ぎ(手紬)をしている姿が確認できます。さらに、原料である桑の葉・繭・蚕などがデザインされており、その製造工程が「手仕事中心」であることを物語っているのです。

とくに、糸を手で紡いでいる(手紬)女性が描かれているものは、重要無形文化財指定の技法で作られた最高級の本場結城紬である証であり、非常に価値が高いとされています。

「牛首紬」の証紙|産地組合の統一ラベルと特徴的な「角印」

石川県白山市(旧 白峰村)で生産される牛首紬は、その丈夫さで知られています。

証紙は、中央に石川県牛首紬生産振興協同組合の「統一ラベル」があり、その左右に「検査合格之証」や「伝産証紙」、品質保証書などが配置される構成が一般的です。

牛首紬の生産・流通は主に「白山工房」と「加藤機業場」の二社が担っており、統一ラベルにはどちらかのマークが記載されています。中でも、牛の角をモチーフにした白山工房の「角印」は、牛首紬のシンボルとして広く認識されており、このマークの有無も確認のポイントとなります。

このように、代表的な紬だけでも証紙にはそれぞれ際立った特徴があるのです。

お手持ちの着物の証紙をじっくりと観察してみるのも、面白いかもしれませんね。

証紙と落款の違い

着物の価値を示すものとして、証紙と混同されやすいのが「落款(らっかん)」です。どちらも着物の価値に関わる重要な要素ですが、その役割は明確に異なります。

・証紙(しょうし)とは?

主に産地の組合や機元(はたもと)などが発行し、その着物が特定の基準(産地、品質、製法など)を満たしていることを「公的に証明」するもの。いわば、着物の品質保証書や身分証明書にあたります。

・落款(らっかん)とは?

その着物を制作した「作家個人のサインや印鑑」のようなもの。書画に作者が署名捺印するのと同じ意味合いを持ちます。

最大の違いは、「公的な品質保証があるかないか」です。証紙は組合などが品質を保証する役割を持つのに対し、落款はあくまで作家が「私が作りました」と示すためのものであり、落款自体に品質を保証する機能はありません。

落款は通常、着物の衿先(えりさき)や、上前(うわまえ)の衽(おくみ)といった、着付けた際には隠れる部分に入れられます。その形態はさまざまで、刺繍や小さなスタンプで施されたり、直接書き込まれたりするのが一般的です。

ただし、注意したいのは、人間国宝や著名な友禅作家などの落款であれば、それ自体が非常に高い価値を持つことです。買取査定においては、誰の落款であるかが厳しくチェックされ、有名作家のものであれば、査定額を大きく押し上げる重要なポイントとなります。

着物の良しあしは証紙で決まる?

「証紙が付いていれば安心」

「証紙がない着物は価値がないのでは?」

そのように思っていませんか……?

確かに証紙は着物の価値や品質を証明する重要な手がかりですが、証紙の有無だけで着物の良し悪しを判断するのは早計です。

実際には、有名産地の着物でも証紙が付いていないケースはありますし、逆に偽物の証紙というものも存在します。

では、証紙や着物の価値を一体どのように捉えればよいのでしょうか?

ここからは、証紙との上手な付き合い方、そして着物本来の価値を見極めるためのポイントを解説していきます。

証紙は価値と品質を測る「1つの目安」

証紙は、その着物がどのような背景を持ち、どれくらいの品質レベルにあるのかを知るための、信頼できる「目安」あるいは「バロメーター」として非常に役立ちます。

着物は、流通量が限られていたり、店舗によって価格設定が異なったりするため、消費者にとっては適正な価格(相場)がわかりにくい商品です。

そのようなとき、証紙に記載された情報(産地・組合・品質表示・伝統工芸品の認定など)を確認することで、その着物の客観的な価値をある程度推し量れます。

これは大きなメリットです。

買取査定においては、証紙の情報が価値を判断する「重要な要素」であることは間違いありません。しかし、それだけで「最終的な買取価格が決まるわけではない」ことも覚えておきましょう。

「証紙のない着物=偽物」とは限らない!その理由とは?

「証紙が付いていないから、この着物は偽物かもしれない」とご心配になる方もいらっしゃるしれませんが、証紙がないことが、必ずしも偽物や価値がないことを意味するわけではありません。

証紙がないのには、以下のようなさまざまな理由が考えられます。

・単純に証紙を紛失してしまった。

・作家が、あえて産地組合に所属せず、独自の創作活動を行っている(組合が発行する証紙は付きません)。

・その着物が作られた当時は、まだ伝統的工芸品に認定されていなかった、あるいは証紙制度がなかった。

・そもそも証紙制度が適用されない種類の着物である。

さらに注意したいのは、巧妙に作られた偽物の証紙が出回っている可能性も、ゼロではないことです。

お手持ちの着物に証紙がない場合や、お持ちの証紙に少しでも違和感を覚える場合は、信頼できる着物専門の買取業者などに相談し、プロの査定士に真贋を含めて見てもらうのが最も確実な方法です。

無料査定を利用してみるのもよいでしょう。

証紙がなくても大丈夫!プロが価値を正しく評価

では、証紙がない着物の価値は、どうすれば正しく評価できるのでしょうか?

答えはシンプルです。

着物に関する深い知識と豊富な査定経験を持つ、プロの査定士に依頼することです。

経験豊富な査定士は、証紙の有無に関わらず、

・生地の質感や光沢

・染めや織りの技術レベル

・柄のデザイン性や希少性

・作家性(有名作家の作品か、特徴的な作風か)

・保存状態

といったさまざまな要素から、着物が持つ本来の価値を総合的に判断できます。

たとえ証紙がなくても、それが本物の逸品であれば、その価値を見抜き、正当に評価してくれるはずです。

ここで注意したいのは、着物専門ではないリサイクルショップなどに安易に持ち込まないことです。

専門知識がない業者では、証紙がないという単純な理由で、本来は価値の高い着物を見誤ることがあります。その結果、価値を正しく評価されずに、不当に低い価格を提示されてしまうリスクがあるのです。

着物の価値は「目に見える素材や状態」だけでなく、その背景にある歴史、受け継がれてきた技術、そして希少性なども含めて評価されるべきものです。

後悔しないためには、必ず着物専門の査定士に依頼しましょう。

証紙だけじゃない?着物の査定額を決める要素とは

着物の買取査定において、証紙の有無は確かに重要な評価ポイントです。証紙があれば、その着物の価値や品質がある程度保証され、査定額にもプラスの影響が期待できます。

しかし、最終的な査定額は、証紙だけで決まるわけではありません。実は、証紙以外にも査定額を大きく左右する決定的な要素がいくつか存在するのです。

お手持ちの着物を少しでも高く、そして納得して売るために、これらの要素をしっかりと理解しておきましょう。ここでは、査定額を決める重要なポイントを余すところなく解説します。

買取依頼先|どこに売るかが最重要!

着物の査定額は、「どこに買取を依頼するか」という買取業者選びによって、驚くほど変わることがあります。

意外に思われるかもしれませんが、「買取業者選び」が最も重要なポイントなのです。

なぜなら、買取業者によって着物に対する専門知識や査定基準、販売ルートが大きく異なるため、同じ着物であっても提示される査定額に差が出ることが珍しくないからです。

高価買取を目指すなら、迷わず「着物専門の買取業者」を選びましょう。

とくに、以下のような業者を選ぶことが重要です。

・着物に関する深い知識と豊富な買取実績を持つ業者:市場価値を熟知しており、お持ちの着物が持つ本来の価値を見逃しません。

・専門の査定士が在籍している業者:証紙がない場合や、作家物など専門的な知識が必要な着物でも、正確な価値判断が期待できます。

・証紙の真贋を見抜ける業者:偽物の証紙に惑わされず、信頼できる査定を行います。

着物専門でないリサイクルショップなどでは、価値を正しく評価されず、安く買い叩かれてしまうリスクがあるのです。

安心して取引するためにも、業者選びは慎重に行いましょう。

着物の種類や格|どのような着物か?

証紙と合わせて、「どのような種類の着物か」も査定額を左右する重要な要素です。

・種類と格:一般的に、訪問着・留袖(黒留袖・色留袖)・振袖といった格の高いフォーマルな着物は需要が安定しており、比較的高値が付きやすい傾向です。紬や小紋なども、産地や品質によっては高価買取が期待できます。

・素材:やはり正絹(シルク100%)が最も高く評価されます。良質な麻(上布など)も、種類によっては高値が付くことも。

・絵柄と色柄:古典柄(吉祥文様、有職文様など)や、季節を問わず人気の高い柄は好まれる傾向です。また、流行の色やデザインも、査定時期によってはプラス評価になることがあります。

・作家物:人間国宝や著名な作家(例:久保田一竹・由水十久・木村雨山など)が手掛けた作品は、落款と合わせて確認され、希少価値の高さから高額査定となるケースが多くあります。

着物の保存状態とサイズ|美しさと着やすさ

どんなに価値の高い着物であっても、保存状態が悪ければ査定額は大幅に下がってしまいます。

査定前に必ずチェックしましょう。

【マイナス評価となる主な状態】

・シミ、黄ばみ、カビ

・虫食い、破れ、擦れ

・色やけ、色あせ

・強いシワ、型崩れ

・防虫剤などの強い臭い

【保管のポイント】タンスに長期間しまいっぱなしにせず、定期的に「虫干し(陰干し)」を行い、湿気を避けましょう。たとう紙に入れて保管するなど、日頃の適切な手入れが着物の価値を保ちます。

また、着物のサイズも査定額に影響します。

・評価されやすいサイズ:標準的なサイズ、あるいは少し大きめのサイズ(とくに身丈や裄丈が長いもの)は、次に着る方を見つけやすく需要が高いため、比較的高く評価される傾向です。

・評価が下がりやすいサイズ:極端に小さいサイズは、着られる人が限られるため、マイナス評価となることがあります。

他業者の査定額|交渉材料になる可能性も

複数の買取業者に査定を依頼する「相見積もり」は、他社の査定額を提示することで価格交渉を有利に進められる可能性があります。より高い買取額を引き出せる場合があるほか、お手持ちの着物のおおよその買取相場を知ることもできます。

ただし、複数の業者に査定を依頼するのは、時間と手間がかかるのがデメリットです。何度も査定に対応したり、業者とのやり取りが発生したりします。

そのため、まずは実績が豊富で信頼できる業者を1~2社選び、査定を依頼してみることから始めるのが現実的でしょう。その査定額に納得がいかない場合に、他の業者を検討するという流れがスムーズかもしれません。

これらのポイントを踏まえ、少しでも有利な条件で大切な着物を売却できるよう、準備を進めてみてください。

着物買取は実績豊富な「福ちゃん」にご相談を!

お手持ちの着物、少しでも高く、かつ納得して手放したいですよね。

しかし、これまで見てきたように、着物の価値は証紙の有無だけでなく、さまざまな要素が絡み合って決まります。そして、どの買取業者に依頼するかによって、買取価格が大きく変わってしまうのが現実です。

業者選びで後悔しないためには、着物の価値を正しく見極められる、信頼できる専門業者を選ぶことが、何よりも大切です。

着物の買取実績が豊富な「福ちゃん」なら、着物の専門知識を持つプロの査定士が、お客様の大切な着物一枚一枚の価値を丁寧に見させていただきます。

たとえ証紙がない着物であっても、それが本物であれば、福ちゃんならではの確かな目で本来の価値を見抜き、買取価格にしっかりと反映させることが可能です。

「安心して任せられた」

「想像以上の値段がついた」など

多くのお客様から喜びの声をいただいている福ちゃんで、「売ってよかった」と心から思える買取を、ぜひご体験ください。

査定はもちろん無料です。

まずは、お電話またはWebフォーム(お申込みフォーム)より、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

まとめ

この記事では、着物の価値を証明する「証紙」について、その見方や役割、買取査定への影響などを詳しく解説してきました。

・証紙は着物の品質や価値を示す重要な証明書

・産地、製法、素材など多くの情報が読み取れる

・証紙がない=価値がない、とは限らない

・買取価格は証紙以外にも、業者選びや状態、種類などが影響する

証紙は確かに大切なものですが、それだけで着物の価値が決まるわけではありません。たとえ証紙を紛失してしまっても、あきらめずに信頼できる専門業者に相談することが重要です。

福ちゃんには、着物に精通したプロの査定士が在籍しています。お客様が大切にされてきた着物への想いも受け止め、その価値を最大限に見出す心を込めた査定をお約束します。

査定額にご納得いただけない場合でも、キャンセル料や手数料は一切いただきませんので、どうぞご安心ください。

大切な着物の価値を、次の世代へとつなぐお手伝いができれば幸いです。

まずはお気軽に、福ちゃんの無料査定をお試しください。