- 着物

- 2025.08.30

形見分けの着物の後悔しない5つの選択肢|買取から供養まで

故人が大切にされていたお着物。

形見分けとして譲り受けたものの、ご自身では着る機会がなく、どうすれば良いかお悩みではありませんか。

「捨てるのは忍びないけれど、桐箪笥にしまいっぱなしでは着物にも悪い気がしてしまう」

そのようなお気持ち、大変よくわかります。

形見のお着物の扱いは、実用面と感情の折り合いをつける必要がある、多くの方が直面する繊細な問題です。

この記事では、そのようなお悩みを抱える方のために、「形見分けの着物で後悔しないための5つの選択肢」を詳しく解説します。

● 故人の想いを未来へつなぐ「買取」「寄付」

● 形を変えて寄り添う「リメイク」

● ご自身で受け継ぐ「保管・着用」

● 感謝を込めて手放す「供養」

ご自身と故人にとって、最も心が安らぐ方法を一緒に見つけていきましょう。

「申し訳ない」と思うその気持ちは、故人を大切に想う心の表れです

形見のお着物を前に「どうしよう」と迷ってしまう。

その気持ちの根底には、故人を大切に想うがゆえの「罪悪感」があります。

「簡単に処分しては、故人に申し訳ない」

「価値がわからないまま、形見分けの着物を手放してもいいのだろうか」

こうした感情は、決して特別なものではありません。むしろ、故人との絆が深いからこそ生まれる、ごく自然で尊い感情なのです。

だからこそ、形見のお着物の新たな行き先を見つけることは、単なる「処分」ではありません。

このような行動は、故人への感謝を形にする最後の「供養」であり、大切にされてきた想いを未来へつなぐ、前向きな行いといえるでしょう。

では、その前向きな行いとして、具体的にどのような選択肢があるのか。

次の章で、一つひとつ見ていきましょう。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

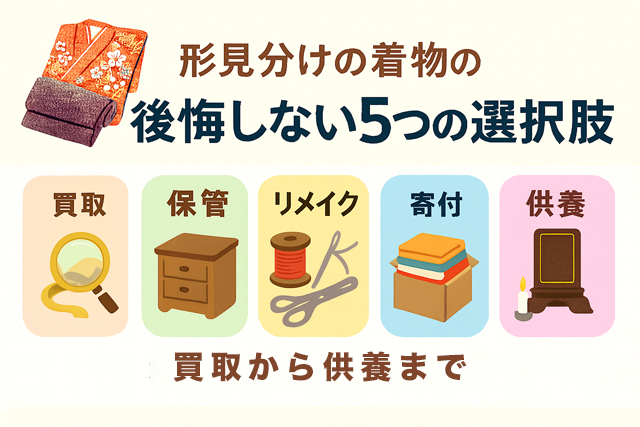

形見分けの着物に宿る想いを未来へつなぐ「5つの選択肢」

形見分けで受け継いだ大切なお着物には、主に「5つの選び方」があります。

どの方法が最適かは、ご自身の気持ちや状況によって異なります。まずは、それぞれの選択肢の特徴を一覧でご覧ください。

ご自身に合うものがどれか、考えるヒントにしてください。

形見分けの着物「5つの選択肢」比較一覧

(表は右にスクロールできます)

| 選択肢 | 得られるもの | かかる費用(目安) | 必要な手間 | このような方にオススメ |

|---|---|---|---|---|

| 買取 | 現金、気持ちの整理 | なし(査定料・出張料など無料の業者が多い) | 業者への連絡、査定の立ち会い等 | 着物の価値を適切に評価してもらい、次の方に大切に使ってほしい方 |

| 寄付 | 社会貢献、気持ちの整理 | 持込・元払い送料や申込料金等(団体により異なる) | 団体の選定、梱包・発送 | 誰かの役に立つ形で着物を手放したい方 |

| リメイク | 思い出の品、日常での活用 | 小物:5千円前後~/衣類:2万~5万円台(依頼先・仕様により変動) | 業者やデザインの選定、打ち合わせ | 常に故人を身近に感じていたい方 |

| 保管・着用 | 故人との思い出、着物そのもの | 保管費用(桐箪笥、防虫剤など) | 定期的な手入れ(虫干しなど) | ご自身で着物を楽しむ習慣があり、適切に保管できる方 |

| 供養・手放す | 気持ちの整理、区切り | 合同:3,000~1万円前後/個別:2~7万円程度(寺社・方式により値幅が広い) | 依頼先の選定・持込・発送 | 他の選択肢が難しく、敬意を払って手放したい方 |

このように、それぞれの選択肢に異なる特徴とメリットがあります。どれが一番良いというわけではなく、ご自身の想いを最も大切にできる方法を選ぶことが何より重要です。

ここからは、一つひとつの選択肢をより詳しく解説していきますので、じっくりとご検討ください。

1.買い取ってもらう|価値を正しく評価しもらい、次の担い手へ

お着物を手元に置くことだけが、故人を想う方法ではありません。その価値を次の方へ「つなぐ」ことも、素晴らしい選択肢の1つです。

専門業者に買い取られたお着物は丁寧にメンテナンスされた後、新たな持ち主様のもとで大切にされたり、レンタル着物として多くの方の晴れの日を彩ったりと、再び輝き始めます。

故人のお着物が誰かの笑顔を生み、新たな物語を紡いでいく。これもまた、故人への想いを未来へつなぐ、尊い供養の形といえるでしょう。

また、査定額(評価額)を現金として受け取れるのも、現実的なメリットです。

2. 寄付する|社会貢献という形で、想いを役立てる

もし金銭的な対価を求めず、社会のために役立ててほしいと考えるなら、「寄付」という選択肢があります。

寄付されたお着物は、NPO法人を通じて国内外でリユースされたり、服飾を学ぶ大学で教材として活用されたりします。故人の大切にしていた1枚が、世界のどこかで誰かの助けになったり、未来の文化の担い手を育んだりする。

これもまた、お着物の価値を社会へ還元する、意義深い方法です。とはいえ、どこに寄付すれば良いか、すぐに思い浮かばないかもしれません。

以下に、お着物の寄付を受け付けている代表的な団体をいくつかご紹介しますので、寄付先を選ぶ際の参考にしてください。

信頼できる着物の寄付先団体(例)

(表は右にスクロールできます)

| 団体名 | 活動内容 | 寄付方法(※最新情報は公式で要確認) |

|---|---|---|

| NPO法人 セカンドライフ |

国内外でのリユース / 申込料金にワクチン募金を含む仕組み。 | 申込→専用伝票→郵便局集荷。全国一律の申込料金(送料+ワクチン等含む)/ 箱のサイズ別に料金が発生。 |

| 認定NPO法人 WE21ジャパン |

WEショップで販売(チャリティ)、各拠点で着物リメイク品の制作・販売。 | WEショップへ持込するか、センターへ発送(送料は寄贈者負担)。 |

| NPO法人 ワールドギフト |

物資寄付の国際協力(累計98カ国で支援実績)。 | 自宅集荷はサイズ別の寄付金(集荷料金)が必要。自己発送は元払い+寄付金。 |

ご紹介した団体以外にも、お着物の寄付を受け付けている団体やサービスはあります。

大切なのは、その団体の活動内容に共感できるかどうかです。

故人の想いを託すにふさわしいと感じる団体を選ぶことで、より納得して手放せるでしょう。

3. リメイクする|形を変え、常に身近に故人を偲ぶ

ご自身ではお着物を召さないものの、故人の形見として常に身近に感じていたい。そのような方には「リメイク」が最適です。

お着物を日傘やバッグ、洋服・インテリア小物などに作り変えることで、保管場所に悩むことなく、日常生活の中で自然に故人を偲べるでしょう。

着物生地で作るテディベアや、枯れない仏花として飾れる造花なども人気です。

4. 保管・着用する|想いと共に受け継ぎ、大切に着続ける

ご自身がお着物を着る習慣をお持ちであれば、故人の想いごと受け継ぎ、大切に着続けるのが何よりの供養になるでしょう。ご自身の和装ワードローブに加えることで、お着物は新たな命を得ます。

ただし、お着物は非常にデリケートです。

年に数回の虫干しを行う、湿気を避けて桐箪笥で保管するなど、正しい知識でお着物をお手入れをしないと、湿気によるカビや虫食いで価値を損なってしまう可能性があります。

5. 供養して手放す|感謝を込めて、敬意あるお別れを

どうしても他の選択肢が難しく、手放すことを決めた場合でも、単にごみとして処分することに抵抗を感じる方は少なくありません。

そのような場合は、故人への感謝を込め、「供養」してから手放すという方法もあります。

【お焚き上げ】

神社やお寺に依頼し、読経の後に焼納してもらう方法です。合同供養は3,000円~1万円前後、個別供養は2~7万円程度が目安です(寺社・方式によって金額が大きく異なるため、事前の確認をオススメします)。

【遺品整理業者への依頼】

遺品供養サービスを提供している業者に依頼する方法もあります。他の遺品と合わせて供養してもらうことも可能です。

やむを得ずご自身で処分する場合は、お清めの塩を振って白い布や紙に包み、「ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えてから自治体のルールに従って処分すると、少し気持ちが和らぐかもしれません。

5秒でわかる!ご自身に合う選択肢を見つける「診断チャート」

ここまで5つの選択肢をご紹介しましたが、いざ1つを選ぶとなると、迷ってしまうかもしれません。大切なのは、世間一般の常識よりも、ご自身の気持ちに正直になることです。

そこで、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、ご自身に最も合う選択肢が見えてくる「診断チャート」をご用意しました。

頭の中を整理するような気持ちで、気軽に試してみてください。

Q1. 形見の品を、手元に「形」として残しておきたいですか?

● はい→ Q2へ

● いいえ→ Q3へ

Q2. ご自身でお着物を着たり、お手入れしたりする習慣はありますか?

● はい→ 「保管・着用」がオススメです。故人の想いをそのまま受け継ぎましょう。

● いいえ→ 「リメイク」がオススメです。形を変えて、日常生活で故人を偲びましょう。

Q3. 手放すにあたり、金銭的な価値を次につなげたいですか?

● はい→ 「買取」がオススメです。専門家による正当な評価で、価値を未来へつなぎましょう。

● いいえ→ Q4へ

Q4. 社会貢献や誰かの役に立つ形で手放したいですか?

● はい→ 「寄付」がオススメです。その想いが、社会の誰かの笑顔につながります。

● いいえ→「供養して手放す」がオススメです。感謝の気持ちを込めて、丁寧にお別れしましょう。

いかがでしたか。

この診断で、ご自身の気持ちに近い選択肢が見えてきたかと思います。どの方法を選ぶにせよ、故人を想う気持ちを大切にすることが何よりの供養です。

次の章からは、とくに多くの方が選択肢として検討される「買取」について、後悔しないためのポイントを詳しく解説していきます。

「着物買取」で後悔しないための全知識

診断チャートの結果、「買取」がご自身の気持ちに近いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

故人が大切にされていたお着物だからこそ、その価値が正しく評価されなかったり、ぞんざいに扱われたりといった後悔は、決してしたくないものですよね。

この章では、そのような不安を解消し、故人の想いを敬意を持って次の担い手へとつなぐために知っておくべき、「着物買取に関する全知識」を詳しく解説します。

なぜ専門業者が良いのかから、具体的なステップ、そして高く評価されるお着物の特徴まで、一つひとつ見ていきましょう。

なぜ「着物専門の買取業者」を選ぶべきか

形見のお着物を手放す際、最も避けたいのは、その価値が正しく評価されないことです。

一般的なリサイクルショップなどでは、お着物の専門知識を持つスタッフが在籍していない場合が多く、本来価値のあるお着物でも二束三文で買い叩かれたり、無料で引き取られたりするケースも少なくありません。

その点、着物専門の買取業者は、生地の種類・作家・産地・保存状態など、多角的な視点から価値を正しく見極めるプロの査定士が在籍しています。

故人が大切にされてきた一枚一枚に敬意を払い、丁寧に査定してくれるため、納得感を持って手放せるでしょう。

買取依頼の3ステップ

着物専門の買取業者に依頼するといっても、何から始めれば良いかわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご安心ください。買取の流れは、実は非常にシンプルです。

ここでは、一般的な買取依頼の「3つのステップ」をご紹介します。

1.業者選びと問い合わせ

実績が豊富で、手数料やキャンセル料が無料の業者を選びましょう。電話やWebサイトから査定を申し込みます。

2.査定の実施

「出張買取」「宅配買取」「店舗買取」など、ご自身の都合に合う方法を選択。査定士が着物を一点ずつ丁寧に確認し、査定額を提示します。

3.買取成立

査定額に納得すれば、その場で現金を受け取るか、後日振り込まれます。

このように、専門業者への買取依頼は、ご自身の都合に合わせて手軽に進めることが可能です。

多くの業者では査定料や出張料がかからないため、まずは気軽に相談してみることをオススメします。

では、実際に査定に出す前に、どのようなお着物が高く評価されるのでしょうか。

次の章で、詳しく見ていきましょう。

高価買取につながる着物の「5つの特徴」

査定額は、お着物の状態や種類によって大きく変わります。たとえ古いお着物であっても、思いがけない価値が眠っていることも少なくありません。

お手持ちの形見のお着物がどのような価値を持つ可能性があるのか、高価買取につながりやすい「5つの特徴」をまとめました。

査定に出す前の参考に、ぜひチェックしてみてください。

1.証紙がある

産地や品質を証明する「証紙」は、お着物の価値を証明する重要なものです。

2.状態が良い

シミ・カビ・虫食い・色あせがない、きれいな状態であるほど評価は高くなります。

3.有名産地や人気作家の着物

大島紬や結城紬、有名作家の作品などは、高い価値がつく可能性があります。

4.サイズが大きめ

身丈が160cm以上あるなど、サイズが大きい着物は、幅広い体型の方に対応できるため需要が高く、高価買取が期待できます。

5.小物類がそろっている

帯や帯締め・帯揚げ・バッグ・かんざしなど、和装小物が一緒にそろっていると、セットで価値が上がりやすくなります。

これらの特徴に当てはまるお着物は、高価買取が期待できます。

しかし、たとえ証紙がなかったり、サイズが小さかったりする場合でも、あきらめる必要はありません。

なぜなら、お着物の価値は生地の種類や染織の技術など、専門家でなければ判断が難しい要素も多く含まれているからです。

大切なのは、ご自身で判断せずに、まずは着物のプロに相談してみることです。

着物の形見分けに関する【FAQ】

ここまで、形見分けのお着物に対する5つの選択肢と、ご自身に合う方法を見つけるための考え方をご紹介してきました。

しかし、いざ具体的な行動に移そうとすると、「形見分けはいつ行えばいいの?」「税金は大丈夫?」といった、さらに細かな疑問や不安が浮かんでくるものです。

この章では、そうした多くの方が抱える共通の疑問に、Q&A形式で一つひとつお答えしていきます。

最後の不安を解消し、心から納得のいく形で次の一歩を踏み出すために、ぜひお役立てください。

Q1. 形見分けはいつ行うのが良いですか?

A. 仏式の場合、忌明けとなる四十九日の法要後が一般的です。ご親族が集まるタイミングで、形見分けについてお話しを進めるとスムーズでしょう。

Q2. 贈る相手やマナーで気をつけることは?

A. 本来、形見分けは目上の方から目下の方へ贈るものとされており、逆の場合は失礼にあたることがあります。しかし近年では、親しい間柄であれば問題視されないことも増えています。

いずれにせよ、事前に相手の意向をしっかりと確認することが最も大切です。贈る前にはクリーニングに出すなど、きれいにしてからお渡しするのがマナーです。

Q3. 高価な着物の場合、税金はかかりますか?

A. お着物に限らず、資産価値が高い品を形見分けした場合、受け取った側に贈与税や相続税が生じる可能性があります。

一般に贈与税は、受け取った財産の年間合計が110万円を超える部分に課税されます。

高額品が含まれる場合や相続分配に関係しそうな場合は、相続人全員で協議し、必要に応じて専門家へご相談ください。

Q4. 欲しい人が誰もいない場合はどうすれば?

A. 無理にどなたかへ譲る必要はございません。

本記事でご紹介した「買取」「寄付」「リメイク」「保管」「供養」といった方法があります。

いずれの方法も、故人への敬意を保ちながら、ご自身の気持ちを穏やかに整理できる選択肢となります。

ここまで、形見分けのお着物関する細かな疑問点について解説してきました。

これらのQ&Aを通じて、形見分けにはさまざまな配慮が必要なことが、おわかりいただけたかと思います。

しかし、最も大切なのは、ルールに縛られること以上に故人を偲び、ご自身の心が安らぐ方法を見つけることです。

それでは、この記事の総まとめとして、大切なポイントをもう一度確認しましょう。

まとめ

形見分けのお着物をどうするか。その答えは1つではありません。

リメイクして側に置くのも、価値を次の方へつなぐのも、感謝を込めて供養するのも、すべてが故人を大切に想う気持ちの表れです。

大切なのは、情報や選択肢の中から、ご自身が最も心が安らぐ方法を見つけること。それこそが、故人にとって一番の供養になるはずです。

もし、その選択肢の1つとして「買取」をお考えなら、ぜひ私たち福ちゃんにご相談ください。

故人を偲ぶ大切なお着物だからこそ、その価値を正しく見極め、心を込めて次の方へおつなぎします。福ちゃんは、お客様のお気持ちに寄り添うことをお約束します。

まずは無料査定から、その第一歩を踏み出してみませんか?