- 着物

- 2024.05.19

本場黄八丈とは?季節やシーンなどいつ着るのがよいのか知りたい!

八丈島で生まれる絹織物「本場黄八丈」は、その鮮やかな黄色や深い鳶色、渋い黒色で着物ファンからも幅広く愛されています。

なかでも、黄八丈は、鮮やかな黄色で知られる着物です。明るい色や渋い色など数色あり、幅広い年齢の方から支持されているのが特徴です。

これらの黄八丈について、いつ着るのがよいかわからない方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、黄八丈がどのような着物なのか、詳しく解説していきます。

最適な季節やシーンについてもお話ししていますので、黄八丈をさらに 楽しむきっかけになると幸いです。

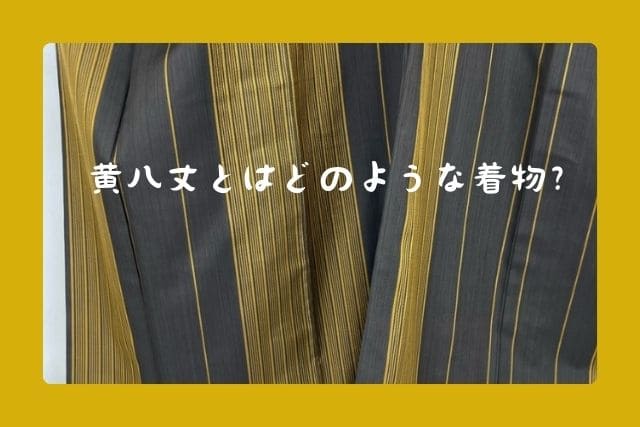

黄八丈とはどのような着物?

黄八丈(きはちじょう)は、伊豆諸島の八丈島に自生する植物で染色した絹織物です。

コブナ草で染める黄色・タブノキで染める樺色・椎の木の皮と泥で染める黒色の3色を基調としています。

黄八丈の歴史は古く、室町時代から年貢の代わりに黄八丈を納めていたといわれ、江戸時代の後期に庶民の間に広まりました。

本場黄八丈の定義と要件

「本場黄八丈」と正式に呼べるのは、特定の要件を満たしたものだけです。まず、産地は東京都八丈島であり、ここで生産された絹織物であることが第一条件です。

製造工程にも定義があります。糸の段階で先に染め上げる「先染め」という技法を用い、すべて八丈島に自生する植物から採った染料で染められます。

黄色は「コブナグサ(八丈刈安)」、鳶色は「タブノキ(マダミ)」、黒色は「シイ(椎)」の樹皮と泥水(泥染)を使います。

これらの染料に「木灰」などを媒染剤(色を定着させる役割)として用いることで、独特の深みと堅牢な色を生み出します。そして、これらの糸を手織り(平織または綾織)で織り上げたものが、本場黄八丈とされます。

歴史の要点(江戸での流行〜1977年伝統的工芸品指定)

黄八丈の歴史は平安時代末〜室町期にかけて起源とされ、室町時代には八丈島の織物が年貢・貢納布として内地へ渡ったと伝えられています。

江戸後期には、人形浄瑠璃・歌舞伎の『恋娘昔八丈』の衣装で人気が高まり、町人文化の中で大流行しました。

近代に入り、その文化的価値が再評価されます。1957年(昭和32年)3月30日、黄八丈は国の「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」に選択。

これは、八丈島で受け継がれてきた伝統的な技術と技法、そして原材料が国の基準を満たしていることの証明であり、その価値を公的に示すものとなっています。

本場黄八丈?黄八丈?の違いについて(秋田・米沢との区別)

黄八丈という名の織物は、実は八丈島以外にも存在します。代表的なものに秋田黄八丈や米沢黄八丈などがあり、これらは「本場黄八丈」とは区別されます。

最も大きな違いは、染料と産地です。秋田黄八丈は、秋田県で織られ、染料にはカリヤスやハゼなどを使用。米沢黄八丈も同様に山形県米沢市で生産され、現地の植物染料が用いられます。

黄八丈の買取査定においては、この産地の違いが価値を大きく左右します。

なお、本場黄八丈は、1948年(昭和23年)に東京都の無形文化財に指定、1977年(昭和52年)10月14日に経済産業大臣指定の伝統的工芸品となりました。

代表的な柄と織(縞・格子/綾織呼称の紹介)

八本場黄八丈の柄は、伝統的に「縞(しま)」と「格子(こうし)」が基本です。これは、貢物として納める際に柄が定められていたことに由来します。

黄、鳶、黒の3色を巧みに組み合わせることで、シンプルな柄でありながら無限の表情を生み出します。単純な縞や格子だけでなく、太さや色の配列を変えることで、「親子縞」や「翁格子」など、多彩なデザインが作られるのです。

織り方には、主に「平織(ひらおり)」と「綾織(あやおり)」の2種類があります。

平織は、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を1本ずつ交互に織る基本的な織り方で、丈夫でしっかりとした風合いが特徴です。

一方、綾織は糸の交差点を斜めにずらして織るため、生地の表面に斜めの線(綾目)が現れます。光沢感があり、しなやかで体に馴染みやすいのが特徴です。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

本場黄八丈の種類

黄八丈は、若い女性が着るような鮮やかな黄色の着物だけではありません。

落ち着いた黄色や渋めの色も多く、若い方から歳を重ねた方まで楽しめるのが特徴です。

染色に使う植物によって色が異なり、以下のようなものがあります。

● 黄八丈

● 鳶八丈

● 黒八丈

順に見ていきましょう。

黄八丈

イネ科のコブナ草(八丈刈安)で染めた、一番よく知られている黄八丈です。明るめの黄色が印象的で、15~20回も染めては干すを繰り返すなど、手間のかかる工程を経ています。

この地道な作業があるからこそ、あの太陽のような明るく力強い黄色が糸に染み込んでいくのです。

鳶八丈

タブノキ(マダミ)というクスノキ科の植物で染めた、赤味のある深い茶色の黄八丈です。落ち着いた色合いのため、歳を重ねた方にもよく似合います。

黒八丈

椎の木の皮と泥で染めた、渋い輝きのある黒が特徴の黄八丈です。八丈絹とも呼ばれています。

黒八丈は、その重厚感から少し改まったお洒落着としても着用でき、帯合わせによって幅広いTPOに対応できるのが特徴です。

平織と綾織の着用感・耐久性・見映えの違い

前述の通り、黄八丈には平織と綾織があります。この2つの織り方は、見た目の美しさだけでなく、着心地や耐久性にも違いがうまれます。

| 《平織》 | 《綾織》 | |

|---|---|---|

| 光沢 | マットで落ち着いた光沢 | なめらかで華やかな光沢 |

| 風合い | ハリとコシがあり丈夫 | しなやかで体に馴染みやすい |

| 通気性 | 比較的高い | 平織に比べるとやや低い |

| 着用感 | しっかりとした着心地 | ドレープ性が高く、着姿が美しい |

| TPO | 日常的なお洒落着、カジュアル | 少し改まったお洒落着、観劇など |

平織は摩擦に強く丈夫なため、日常的に着るのに適しています。一方、綾織は光沢があり高級感があるため、観劇や少し華やかなお食事会などに向いています。

どちらが良いというわけではなく、好みや着用シーンによって選ぶのがよいでしょう。買取査定においても、どちらの織り方か、またその状態は重要なポイントとなります。

黄八丈はいつ着る?

黄八丈は、カジュアルな着物として扱われているため、着るシーンに注意が必要です。

ここでは、黄八丈を着る季節とシーンについてお話ししていきますぜひ参考にして、黄八丈を楽しんでください。

黄八丈を着る季節

黄八丈は絹織物ですので、夏の暑い時期以外で着ることをオススメします。

また、仕立て方によっても着る季節が変わり、袷(あわせ)は10月~4月、単衣(ひとえ)は真夏を除いた6月や9月が最適です。

黄八丈を着るシーン

黄八丈はカジュアルな着物ですので、フォーマルな場では着用しません。

おしゃれ着や普段着に着用するのが一般的です。友人との食事やお出かけなどで、黄八丈のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょう。

黄八丈は若い人向け?

黄八丈は若い人向けのイメージをもつ方もいらっしゃいますが、幅広い年代の方に着ていただける着物です。

鮮やかな黄色の黄八丈は、若い女性によく似合います。落ち着いた黄色に黒い帯を合わせると、歳を重ねた方でもすてきに着こなせるでしょう。

鳶八丈や黒八丈に明るめの帯を合わせるのもすてきですし、若い方も年配の方も粋な着こなしが楽しめます。

黄八丈は買い取ってもらえる?

黄八丈は、伝統的な織物でありながら、現代のファッションにも取り入れやすいデザイン性の高い着物です。そのため、幅広い年代の方から人気があり、買取の対象となることも少なくありません。

もし、ご所有の黄八丈の価値を知りたいとお考えでしたら、ぜひ「福ちゃん」へご相談ください。

福ちゃんは、黄八丈を含む着物買取に豊富な実績を持つ買取専門店です。熟練の査定士が、お客様の黄八丈を丁寧に査定し、適正価格を提示いたします。

黄八丈の買取について、ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。