- 着物

- 2025.01.13

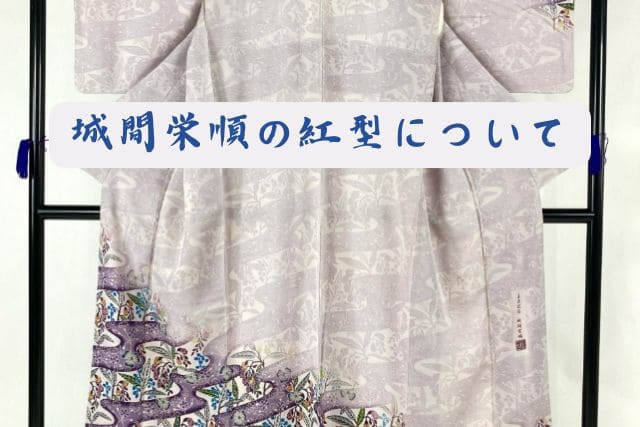

城間栄順の紅型をまとう|着物の特徴と高く買い取ってもらうコツ

城間栄順(しろまえいじゅん)氏は、着物としての紅型を、確立した人物。

沖縄の美しい自然や生き物を紅型で表現し、やさしい色合いを使った独自のスタイルを築き上げました。

今回は、城間栄順氏にスポットを当てながら、紅型についてお話しを進めていきます。

城間栄順氏の人物像や着物の特徴など、この記事を読んだ後には新たな魅力も発見できるでしょう。

紅型を高く売るためコツもお伝えしますので、ぜひ、最後までお楽しみください。

紅型の基礎知識

紅型とは、琉球王国の時代から伝わる沖縄伝統の型染め技法のことで、一般的に琉球紅型を指します。

「紅(びん)」は色、「型」は模様を意味し、鮮やかで大胆な色使いと沖縄の自然をモチーフにした素朴な風合いが特徴です。

鮮やかな色彩と、自然をモチーフにした大胆なデザインが特徴で、かつては王族や士族の衣装として重用されていました。

琉球王国が生んだ色彩の芸術

紅型の歴史は、14世紀から15世紀にかけての琉球王国時代に始まったとされています。

当時、琉球は海外との交易が盛んで、東南アジアや中国から様々な染色技術がもたらされました。それらの技術が沖縄の風土や文化と融合し、独自の染色技法として発展したのが紅型です。

顔料と植物染料を巧みに使い分けることで生まれる鮮烈な色彩は、南国の強い日差しにも負けない力強さを持っています。

とくに、黄色は福木、赤は蘇芳、藍色は琉球藍といった沖縄の植物から染料が作られ、琉球の自然そのものが布に写し込まれているといえるでしょう。

多彩な表現を可能にする伝統技法

紅型の代表的な技法は「型染め」です。柿渋をしみ込ませた渋紙の型紙を用い、シーグ(小刀)でルクジュー(乾燥させた島豆腐)を下敷きに突き彫りした型を生地に置いて防染糊を置きます。

色を挿す際には、顔料の粒子を布に擦り込む「摺り込み」や、色の境目をぼかして立体感を出す「隈取り」といった繊細な技術が用いられます。

このほか、藍色の濃淡だけで模様を表現する「藍型(イェーガタ)」や、型紙を使わずに筒に入れた糊で模様を描く「筒描き(つつがき)」といった技法もあり、デザインや用途に応じて使い分けられてきました。

これらの多彩な技法が、紅型の豊かな表現力を支えています。

戦禍を乗り越えた復興の歴史と「紅型三宗家」

琉球王国時代から受け継がれてきた紅型の技術は、第二次世界大戦の沖縄戦によって壊滅的な打撃を受けました。多くの職人が命を落とし、貴重な型紙や道具も失われ、一時はその歴史が途絶える危機に瀕しました。

沖縄が焦土と化し、紅型工房もすべてが焼け落ちてしまったのです。

しかし戦後、城間栄喜と知念績弘らが中心となって、失われた道具や型紙を再調達・復元し、技術の再興に尽力しました。紅型三宗家の系譜が、現在の紅型の礎を支えています。

この功績から、彼らの家系は「紅型三宗家(城間家、知念家、沢岻家)」と称され、今日の紅型の礎を築いた存在として今もなお受け継がれているのです。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

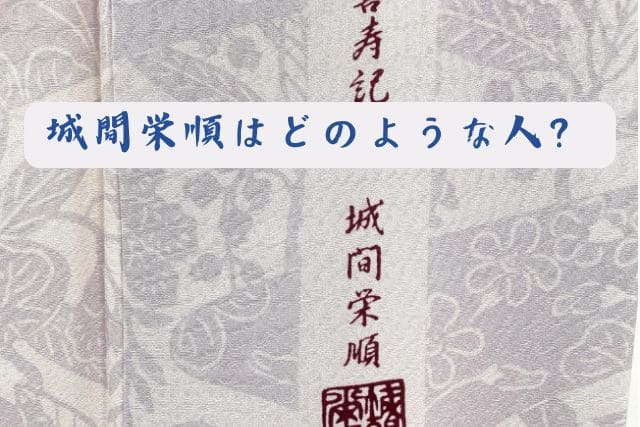

城間栄順はどのような人?

城間栄順氏は、紅型三宗家の1つである、城間家の15代目当主。

戦後の紅型復興を牽引した父・栄喜の背中を見て育ち、伝統の継承者でありながら、現代的な感性で紅型の新たな可能性を切り開いた革新者でもありました。

その功績は高く評価され、「人間国宝に最も近い」と称されるほど。

宗家の長男として生まれた宿命

1934年、城間栄順は紅型三宗家のひとつ、城間家の15代宗家の長男として生を受けました。物心ついた頃から工房が遊び場であり、父・栄喜の仕事を手伝いながら、自然と紅型の技術を肌で学びます。

ある日、栄順氏は学校から帰ると、父親に連れられてアメリカ軍のゴミ捨て場に通いました。琉球紅型の道具の代わりになる物を探すためです。

父親の栄喜氏は、拾った鉄砲弾で糊を引く筒先を、軍用地図で型紙を作りました。

染料もないため、口紅や赤瓦・貝殻をすりつぶしたり、土の中からフクギ(黄色の原料)の根を掘り起こしたりして調達したのです。

父からは「習うのではなく、盗め」という厳しい教えを受け、ひたすら父の仕事を見て技を盗む日々だったといいます。

この厳しい修業時代に培われた確かな技術と精神が、後の作家活動の揺るぎない土台となりました。

琉球紅型を着物に|挑戦と革新性

かつての紅型は、主に帯や風呂敷、小物を彩るためのものでした。その伝統的な枠組みを打ち破り、着物全体に紅型を施すという革新的な試みに挑戦したのが城間栄順です。

着物という広大なキャンバスに、沖縄の自然を大胆かつ繊細に描き出す彼の作風は、それまでの紅型のイメージを一新。

琉装は、全面に柄が染められているのが特徴で、着物のように柄合わせや柄の配置などはありません。そのため、琉球紅型で着物を作るには、非常に高い技術が必要でした。

それでも栄順氏の決意は固く、柄合わせに熟考を重ねていくつもの型紙を作り、琉球紅型の着物を完成。

伝統的な技法を守りながらも、現代の生活様式やファッションに調和するデザインを追求し、紅型を沖縄のローカルな染物から、全国の着物愛好家が憧れる芸術品へと昇華させたのです。

文化財指定と功績

その卓越した技術と芸術性は高く評価され、城間栄順氏は1997年に沖縄県指定無形文化財「びん型」保持者に認定され、同年「現代の名工」(卓越した技能者)表彰を受けています。

これは、個人の技術を認定する「人間国宝(各個指定)」に準ずるものであり、彼が紅型という文化そのものを体現する存在であったことを示しています。

父から受け継いだ伝統に安住することなく、常に新しい表現を模索し続けた城間栄順。彼の功績は、紅型の歴史において非常に大きなものといえるでしょう。

城間栄順の琉球紅型について

城間栄順氏の琉球紅型は、独自の美しさで多くの人から支持されています。

琉球紅型でありながらひと味違う、栄順氏の世界観が楽しめるのは、次のような特徴があるからです。

● やさしい色合い

● 海シリーズ

さっそく、見ていきましょう。

やさしい色合い

栄順氏の琉球紅型は、やさしく微妙な色合いの作品が多いのが特徴です。

紅型の特徴でもある原色以外にも淡い色を多彩に使い、琉球紅型の伝統を守りながら新しい世界を築き上げています。

このやさしい色合いが着物にしっくりと合いつつも、琉球紅型の風合いを損なわない、今までにない新しい感覚の着物として人気を得ているのです。

海シリーズ

栄順氏の作品には、海の生き物をモチーフにした、人気の「海シリーズ」があります。

実は、琉球紅型の着物は順風満帆に世間で受け入れられたわけではなく、栄順氏は魚を釣って生活の糧にしていた時期がありました。

もともと海が好きな栄順氏は、その苦しい時期の経験も活かし、海のモチーフを絵柄に取り入れた琉球紅型が「海シリーズ」です。

サンゴ・フグ・巻貝・二枚貝などが生き生きと描かれ、色鮮やかに海の様子が楽しめるデザインに仕上げられています。

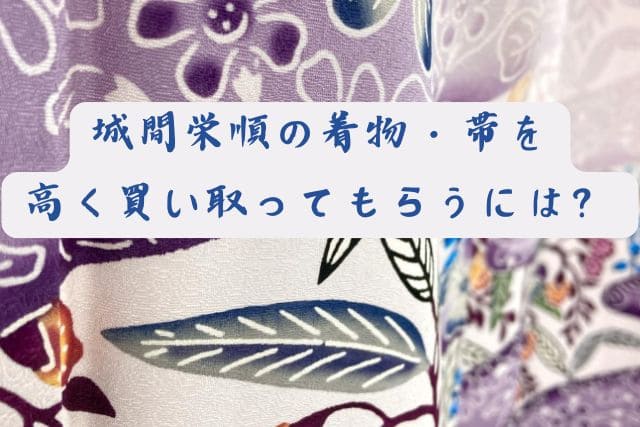

城間栄順の着物・帯を高く買い取ってもらうには?

ここからは、城間栄順氏の着物や帯を高く買い取ってもらうコツをご紹介していきます。

次に挙げるポイントを、チェックしておきましょう。

● 落款があるか

● 証紙があるか

● 状態は良いか

栄順氏の作品には、本物の証明として、着物のおくみや衿先に落款が付いています。

落款の有無は買取額を左右しますので、査定に出す前にしっかりチェックしておきましょう。

証紙があるかないかも、買取価格に影響が出てきます。

伝統工芸品の琉球紅型には、証紙が付けられているのが一般的です。証紙は仕立てる前の反物にあり、着物に仕立てた後は裁断されます。

着物や帯の状態も、高く買い取ってもらうためのポイントです。

シミ・カビ・虫食いなどは買取価格に響きますので、防虫剤を使ったり定期的に陰干しをしたりして、良い状態を保つようにしましょう。

まとめ

城間栄順氏の琉球紅型について、お伝えしてきました。

沖縄の美しい海が目に浮かぶような栄順氏の作品は、意外にもどのような方にも似合うのが特徴です。

装う人をより魅力的に見せてくれますので、着物や帯などに取り入れて、さっそうと街に出かけてみてはいかがでしょう。

今回は、栄順氏の作品を高く売るコツ(ポイント)もご紹介しました。

福ちゃんでは、栄順氏の作品を数多くお取引させていただいております。

ご担当させていただく査定士は、琉球紅型の価値を深く認識しておりますので、適正価格のご提示が可能です。

査定は無料で承り、お品数にも制限を設けておりません。

ぜひ、お気軽に福ちゃんまでご相談ください。

査定後にお取引が成立しなかった場合でも、キャンセル料・手数料などは一切いただきません。

琉球紅型の買取なら、福ちゃんにお任せください。