- 着物

- 2025.08.19

佐藤昭人の着物買取ガイド|相場と高く売るためのコツ

「現代の名工」としても知られる徳島の藍師「佐藤昭人(さとうよしあき)」氏は、阿波藍の伝統を受け継ぎ「すくも」作り(藍の原料)を担ってきた名匠です。

佐藤昭人氏によって藍で染められた着物や帯は、上質な逸品として非常に高い評価を受けており、買取市場でも人気が高くなっています。

この記事では、佐藤昭人氏の着物買取を成功させるコツを中心に、阿波藍の歴史や魅力もあわせてご紹介します。

ぜひ最後までお読みいただき、お手持ちの着物を売却する際の参考にしてください。

「現代の名工」佐藤昭人とは?

佐藤昭人氏の着物が高い評価を受けているのは、その美しさだけが理由ではありません。

背景には、日本の伝統文化を継承する壮大な物語があります。

藍の断絶危機を救った「命がけの栽培」

佐藤昭人氏は、江戸時代から続く佐藤阿波藍製造所の十九代目藍師です。しかし、一時はその家系も途絶えの危機に瀕しました。

第二次世界大戦中、国策により藍の栽培は禁止され、作付けが止まると蓼藍(たであい)は絶えてしまう可能性があったのです。

原料の蓼藍(たであい)は一年草のため、作付けをやめれば種が途絶え、徳島の産地は再生不能に陥りかねません。

この危機に、祖父である十七代「佐藤平助」氏は決断します。憲兵に見つかれば重罪となることを覚悟の上で、姪の岩田ツヤ子氏とともに藍の種を山奥に運び、人目を避けて畑を設け、密かに栽培と採種を続けたのです。

「藍の種を絶やさない」という執念が、阿波の「藍の伝統」を守ったのです。この“命がけの栽培”のおかげで、今も私たちは本物の藍色に触れられます。

自然と対話し藍を育てる「現代の名工」

佐藤昭人氏は、10歳のときに祖父から藍作りを学び始め、その技術と精神を忠実に受け継いできました。

氏の作る「すくも」は、単なる染料ではありません。温度や湿度、水分量、切り返しのタイミングまで、自然と微生物の働きを五感で感じて管理されています。

「3月にツバメが来たら種をまく」「吉野川に鴨が降りたら藍に藁布団をかける」など、自然の変化を大切にしているのも特徴です。

この緻密な手仕事が、唯一無二の阿波藍の色を生み出します。

1978年には「阿波藍製造」が国の保存技術となり、佐藤氏が代表を務める保存会が技術の維持に尽力しています。また、1993年には佐藤氏個人も「現代の名工」として表彰されました。

佐藤昭人氏の着物を手にすることは、日本の伝統と文化を次世代へと受け継ぐ意味を持ちます。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

阿波藍とは?|化学染料とは違う「生命を染める技術」

明治時代に日本を訪れた英国の科学者「R.W.アトキンソン」氏は、印象的な藍色を「ジャパンブルー」と呼び賞賛したと伝えられています。その青さは今も、多くの人をひきつけています。

阿波藍の中でも、「佐藤阿波藍製造所」は二十代にわたり、伝統を守り続けていることで有名です。その伝統の中でもとくに、佐藤昭人氏の作り出す阿波藍は化学染料では表せない、深い生命力を持っています。

その魅力を3つのポイントを挙げてご説明します。

1.【色の深み】濃いのに澄んでいる|生命が宿る「ジャパンブルー」

佐藤昭人氏の手から生まれる藍染の色は、単なる「青」という言葉では表現し尽くせません。

最も濃い色とされる「褐色(かちいろ)」でさえ、その奥には吸い込まれるような透明感が潜みます。そして、ごく淡い「甕覗(かめのぞき)」は、藍甕の水面に映る「空の色」ともいわれるほどです。

どこまでも繊細な奥行きを感じさせるこの深遠な色は、自然の力のみに頼る伝統製法から生まれます。

まず注目したいのが、藍の葉を100日以上かけて発酵させ、藍師の手で丹念に切り返しながら育て上げる染料の素「すくも」です。

この「すくも」は、職人の技によって微生物の働きが極限まで高められた、いわば“生きている染料”。その命を樫の木から採った灰汁(あく)で溶き、微生物の力を借りて染液を建てる「天然灰汁発酵建て」も、注目ポイントの1つです。

均質であることを良しとする化学染料の青とは対極にある、1つとして同じ表情のない、まるで生命の息吹そのものを写し取ったかのような色。

それこそが、ジャパンブルーの真髄です。

2.【堅牢性】正しく染められた藍は「世代を超える」

「藍染は色移りする」という話は、安価な化学染料や、その模倣品に対する誤解から生じています。

佐藤昭人氏が実践する「天然灰汁発酵建て」は、微生物の働きを活かした伝統的かつ、理にかなった染色技法です。まず、微生物の働きで水に溶ける状態に変化させた藍の色素を、繊維の芯までじっくりと浸透させます。

その後、染め上がった布を空気に触れさせると、酸化によって色素は再び水に溶けない性質へと変化し、繊維の内部で強く固着するのです。

この化学変化によって、色素が繊維としっかり結びつくため、洗濯しても色落ちしにくくなっています。

そのため、他の衣類への色移りの心配もほとんどないのです(※使い始めに、繊維表面の余分な染料粒子が摩擦でわずかに付着することがありますが、数回の洗濯で落ち着きます)。

このような特性があることから、親から子、そして孫へと何代にもわたって受け継ぐことが可能なのです。

その驚くべき堅牢性は、本物の藍だけが持つ「確かな品質の証」といえるでしょう。

3.【機能性】古の知恵が息づく「用の美」

藍は、美しい染料である以前に、古くから人々の暮らしを守る薬草として用いられてきました。

その知恵は、現代科学によっても証明されています。

藍には「トリプタンスリン」という天然の抗菌成分が含まれており、菌の繁殖を抑えて気になる汗の臭いなどを防ぐ効果や防虫効果などに加え、抗菌性に関する研究報告もあります。

江戸時代、武士が鎧の下に藍染の下着を纏い、農民が藍染の野良着を愛用したのも、こうした機能性を経験的に知っていたからです。

美しさだけでなく、暮らしに寄り添う優れた実用性を兼ね備えた「用の美」。それもまた、化学染料にはない、阿波藍の大きな魅力といえるでしょう。

前述のとおり、阿波藍を纏うことは、日本の豊かな自然と受け継がれてきた知恵を、その身に纏うことでもあるのです。

この奥深い背景こそが、時代を超えて揺るがない価値の源泉です。

阿波藍の悠久の歴史|現代に受け継がれる伝統

日本の藍染文化を象徴する「阿波藍」。

その深く美しい色合いは、一朝一夕に生まれたものではありません。

ここからは、阿波藍が歩んできた栄枯盛衰の歴史を紐解いていきましょう。

平安時代〜戦国時代|阿波藍の萌芽と武士文化

阿波藍の正確な起源は定かではありませんが、その歴史は古く、平安時代には阿波の国(現在の徳島県)で藍の栽培が始まっていたと伝わっています。

その後、室町時代末期には、藍の葉を乾燥し発酵させて染料の素となる「すくも」を作る、現在の製法が確立されました。

戦国時代には、藍で濃く染め上げた「褐色(かちいろ)」が「勝ち」に通じる縁起の良い色として、武士たちの甲冑や武具に好んで用いられ、その需要は大きく拡大していきます。

江戸時代|藩の庇護のもと、栄華を極めた最盛期

阿波藍がその名を全国に轟かせ、黄金期を迎えたのが江戸時代です。

阿波藩主・蜂須賀氏は、藍の生産を「藩の財政を支える重要な産業」として手厚く保護・奨励しました。

これにより、吉野川流域は全国随一の藍の産地へと発展。その圧倒的な品質の高さから「本藍」「正藍」と称され、全国の染物屋がこぞって阿波のすくもを求めたのです。

その繁栄ぶりは「藍といえば阿波、阿波といえば藍」といわれるほどで、藍の取引によって莫大な富を得た藍商人が建てた「藍御殿」が今も残っています。

明治〜現代|衰退の危機を乗り越え未来へ

しかし、明治時代に入り、海外から安価なインド藍やドイツ製の化学染料が輸入されるようになると、手間と時間を要する伝統的な阿波藍は急速に衰退。

一時は、その伝統が途絶えかねないほどの危機に瀕しました。

それでも、天然の藍が持つ唯一無二の色の深さや美しさは、人々の心を惹きつけ続けます。昭和に入ると民藝運動などをきっかけにその価値が再評価され、伝統を守り続けてきた藍師たちの情熱と努力によって、阿波藍は見事に復活を遂げました。

その文化的価値は、現代においても高く評価されています。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムに、日本の伝統色として「藍色(ジャパンブルー)」が採用されたことは、記憶に新しい出来事です。

衰退の危機を乗り越え、今なお私たちを魅了する阿波藍。

その背景には、何百年もの間、藍と向き合い続けてきた人々の、たゆまぬ努力と物語があるのです。

佐藤昭人の着物|阿波藍の市場参考価格と評価ポイント

現代の名工・佐藤昭人氏が手掛けた「阿波藍」の着物は、芸術性と実用性を兼ね備えた希少な逸品です。

しかし、お手元の着物が実際にどのくらいの価値を持つのかは、種類・保存状態・証紙(認定証)の有無など、複数の要素で大きく変わります。

そのため一概に「相場」を断言することはできませんが、過去の市場取引を見ると、状態が良好なものは数万円から10万円を超える例も見られます。

それでは、実際の市場データをもとにした参考販売価格帯を見ていきましょう。お手元の着物の価値を測る1つの目安として、ぜひお役立てください。

なお、以下の表をスマートフォンでご覧の場合、表を左右にスワイプ(スクロール)することで、すべての項目をご確認いただけます。

| 作品の種類 | 状態・特徴(例) | 市場参考例(販売事例) |

|---|---|---|

| 訪問着 | 未使用・証紙付き・伝統柄/サイズ条件良好 | 約11万円前後の販売事例 |

| 袋帯 | 美品・希少な花織・全通柄※1 | 約5〜9万円の販売事例 |

| 小紋 | 状態良好・人気柄・証紙あり | 約4〜9万円の販売事例 |

| 反物 | 未仕立て・証紙付き | 約7万円の販売事例 |

※上記は公開情報に基づく市場での販売参考例です。買取価格を保証するものではございません。実際の査定は、状態・サイズ・年代・需要・証紙の有無等により変動します。正確な評価には専門査定士による現物確認が必要です。

※1 全通(ぜんつう):帯の端から端まで全体に柄が通った仕様のことです。締め方の自由度が高く、手間と材料を要するため高級品になりやすい傾向があります。

証紙や落款があり、状態が良好な着物が高く評価される一方で、シミや生地の劣化は「価値を大きく下げる要因」となります。

しかし、ご自身で判断してあきらめてしまうのは、あまりにもったいないかもしれません。

「価値を知りたいけど、お店に持っていくのは大変」

「査定をお願いしたら、手数料がかかりそうで心配」

そのような心配はご無用です!福ちゃんの【出張買取】なら、お電話またはWebでお申し込みいただくだけで、査定のプロがご自宅まで無料でお伺いします。

重い着物を梱包したり、運んだりする手間は一切ございません。査定料・出張料もすべて無料で承ります。もし査定額にご納得いただけない場合のキャンセル料もご不要です。

佐藤昭人氏の貴重な着物の価値を見逃さないために、ぜひ下のボタンから、最も手軽な無料の出張査定をお申し込みください。

佐藤昭人の着物はどこに売るべき?【最適な買取先の選び方】

大切な佐藤昭人氏の着物を手放すなら、後悔のない売却先を選びたいもの。

主な売却先には、以下の3つが挙げられます。

● リサイクルショップ

● インターネット(フリマアプリ・ネットオークション)

● 着物専門の買取業者

それぞれの特徴を理解し、ご自身に最も合った方法を見つけましょう。

リサイクルショップ|手軽さやスピードを最優先する方へ

「とにかく早く、手間をかけずに現金化したい」という場合には、リサイクルショップが選択肢になります。

ただし、貴重な作家の作品を売却する際には、この方法は注意が必要です。

多くのリサイクルショップには着物に詳しい査定士がいないため、佐藤昭人氏の作品本来の価値が、正しく評価されないことが多いのです。

店舗によっては「重さ」で一律に買い取るケースさえあり、価値がまったく評価されない恐れもあります。

インターネット|ご自身のペースで、高値の可能性を追求したい方へ

フリマアプリやネットオークションを使えば、ご自身で価格を設定して出品できます。佐藤昭人氏の作品を探している愛好家と直接マッチングすれば、思わぬ高値で売れる可能性も秘めています。

しかしながら、「商品の撮影や採寸」「わかりやすい説明文の作成」をはじめ、「購入希望者とのやりとり」や「梱包や発送」など、取引に関するすべての作業をご自身で行わなければなりません。

「いつ売れるかわからない」「個人間取引のトラブル」といったリスクも考慮しておきましょう。

着物専門の買取業者|作品の価値を正しく評価してほしい方へ

佐藤昭人氏の着物の価値を最大限に引き出すなら、着物専門の買取業者が最もオススメです。

着物の専門知識と豊富な査定経験を持つ査定士が、作家の希少性や技法、作品の状態などを細かくチェックし、市場相場に基づいた適正な価格を提示してくれます。

着物の買取業者には、査定士が自宅を訪問する「出張買取」など、便利なサービスが用意されている場合が多いのが特徴です。また、査定料やキャンセル料が無料の業者も多く、気軽に相談しやすい環境が整っています。

大切な着物だからこそ、安心して任せられる専門家へ依頼するのが賢明な判断といえます。

ご自身のタイプにあわせて、最適な売却先を下の表で確認してみましょう。

| このような方にオススメ | 売却先 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 手軽さ・早さ重視 価値よりスピードを優先したい方 |

リサイクルショップ | ● 思い立ったときにすぐ売れる ● 手続きが簡単 |

● 価値が正しく評価されにくい ● 買取額が低い傾向にある |

| ご自身のペースで進めたい 手間を惜しまず高値を目指したい方 |

インターネット | ● ご自身で価格を決められる ● 高値で売れる可能性がある |

● 出品や発送の手間がかかる ● 個人間取引のリスクがある |

| 価値を最も重視したい 安心して適正価格で売りたい方 |

着物専門の買取業者 | ● 専門家が価値を正しく査定 ● 適正価格での買取が期待できる |

● 信頼できる業者を見極める必要がある |

ここまでご覧いただき、ご自身に合った売却先のイメージが湧いたのではないでしょうか。

結論として、現代の名工・佐藤昭人氏という日本を代表する作家の作品を手放すのであれば、「着物専門の買取業者」に相談することが価値を守り、「後悔しないための最善の道」になるといえます。

まずは無料査定を利用して、プロの目でその価値を確かめてみてはいかがでしょうか。

佐藤昭人の着物買取で「少しでも高く売る」コツ

お手元にある佐藤昭人氏の着物は、単なる衣服ではなく、日本の藍染文化を象徴する美術工芸品です。

その価値を正しく評価してもらうためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ここでは、価値を最大限に引き出し、少しでも高く売るためのコツをご紹介します。

1. 着物の状態を良好に保つ

査定額を大きく左右するのが、着物の状態です。

天然染料である阿波藍で染められた着物は非常に繊細で、一度付いたシミやカビは、その価値を著しく損なう原因となります。

● 保管場所

湿気を避け、風通しの良い桐タンスなどで保管する。

● 虫干し

年に2〜3回、直射日光の当たらない室内で陰干しを行い、湿気を取り除く。

● たとう紙

定期的に新しいものに交換し、シミの発生を防ぐ。

最高のコンディションを保つことこそ、作品への敬意であり、高額査定への第一歩です。

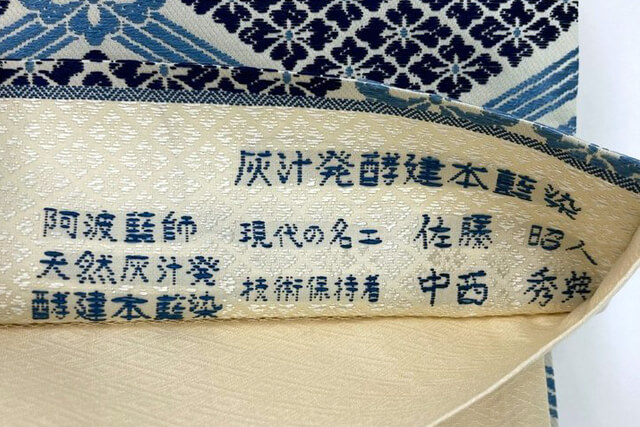

2. 作家の証明書である「証紙」は必ず揃える

証紙は、その作品が佐藤昭人氏ご本人によるものであることを証明する、いわば「証明書」です。

この証紙があるかないかで、査定額は大きく変わります。

とくに、以下のような肩書が記された証紙は、その価値を何倍にも高める重要な要素です。

● 日本藍染文化協会

● 国指定阿波藍製造技術保持者・無形文化財

● 国指定重要無形文化財保持者

● 現代の名工

このような肩書があることで、本物である証明となり査定額アップにつながります。

3. 経年による価値低下を防ぐため「早めに査定」する

佐藤昭人氏の作品は、時代や流行に左右されない普遍的な価値を持ちます。しかし、それはあくまで着物が良好な状態にあってこそです。

絵画などとは異なり、布製品である着物は時間と共に繊維が弱くなったり、ごくわずかな湿気で目に見えないカビが発生したりと、物理的な劣化のリスクを常に抱えています。

「いつか整理しよう」と思っている間にコンディションが落ち、価値が下がってしまう前に、一度その価値を専門家に確かめてもらうことをオススメします。

4. 作品の真価を見抜く「着物専門の買取業者」に託す

佐藤昭人氏のような名工の作品価値は、リサイクルショップや一般的な買取店ではまず見抜けません。必ず、作家物の取り扱い実績が豊富な「着物専門の買取業者」に依頼するようにしてください。

専門の査定士は、以下のような専門的な視点で価値を判断します。

● 藍の色の深みや冴え・染めの均一性

● 作品の構図や柄の希少性

● 着物の寸法(サイズ)

とくに、身丈や裄(ゆき)が大きい着物は、さまざまな体型の人にあわせやすいため再販価値が高く、高額査定につながる傾向があります。

業者を選ぶ際は複数の業者に査定を依頼し、「なぜその査定額になったのか」という根拠を明確に説明してくれる、信頼できる業者を選びましょう。

手数料の有無などを事前に確認することも、後悔しない取引のための重要なポイントです。

佐藤昭人の着物買取は「福ちゃん」にお任せください!

「古い佐藤昭人の着物だけど、価値はあるのかしら……」

「証紙を無くしてしまったから、買い取ってもらえないかもしれない」

「小さなシミがあるけれど、相談しても大丈夫?」

名工の作品だからこそ、手放す際にはさまざまな不安がつきまとうことと存じます。福ちゃんは、そのようなお客様一人ひとりのお気持ちに、丁寧に寄り添います。

私たちの役目は、単に着物の状態を見るだけではありません。

「国選定阿波藍製造技術無形文化財保持者」である、19代目藍師「佐藤昭人」氏の作品が持つ美術品としての真価を見極め、お客様の大切な想いと共に、その価値を最大限に引き出すことが私たちの役目です。

もちろん、ご相談や査定はすべて無料。専門の査定士が誠心誠意を持って拝見いたします。万が一、査定額にご納得いただけない場合でも、キャンセル料や手数料は一切いただきませんので、ご安心ください。

まずは福ちゃんの無料査定で、お手元の着物が持つ本当の価値を確かめてみませんか?

お客様からのご連絡を心よりお待ちしております。

よくあるご質問(FAQ)

現代の名工「佐藤昭人」氏の着物や帯の買取に関して、お客様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

お手元のお品物についてご不明な点がございましたら、まずはこちらをご参照ください。

Q1. 佐藤昭人の落款はどこにありますか?

A1. 佐藤昭人氏は、阿波藍の伝統技法を継承した高名な藍師です。そのため、作品の証明は個人の「落款」よりも、公式なものづくりを証明する「証紙」が重要となる場合がございます。

一般的な着物では「衽(おくみ)」や「衿先」に、帯では「手先(てさき)」などに作者の落款が記されます。しかし、佐藤氏の作品は織りや仕立てを別の作家が担当しているため、その方の落款が入っている場合もあるのです。

まずは作品の鑑定書ともいえる証紙の有無を、一番にご確認ください。

Q2.証紙を無くしてしまったのですが、買取は可能ですか?

A2.ご安心ください。証紙を紛失してしまった場合でも、買取は可能です。

証紙は真贋を証明する上で非常に重要ですが、万が一お手元にない場合でも、当社の熟練した査定士が作品そのものを丁寧に拝見します。

阿波藍の色の深みや冴え、染めの技術、生地の風合いなどを総合的に査定し、佐藤昭人氏の作品としての真価を正しく評価いたします。

ただし、証紙が揃っている場合に比べて査定額が変動する可能性がある点は、あらかじめご了承ください。

Q3. 藍染ではない、佐藤昭人の作品も買い取ってもらえますか?

A3. 佐藤昭人氏は、その生涯を阿波藍の伝統技法「天然灰汁発酵建て」に捧げた、藍師であり染色家です。

そのため、市場で美術品として評価されているのは、佐藤氏自身が藍で染め上げた「藍染作品のみ」といっても良いでしょう。

もし藍染以外の作品に「佐藤昭人」の銘がございましたら、同姓同名の別作家の作品である可能性も考えられます。

どのようなお品物でも、私たちが責任を持ってお調べいたしますので、まずはお気軽にお見せいただければ幸いです。

Q4. 帯だけでも価値は付きますか?

A4. はい、もちろんです。帯だけでも非常に価値が高く、喜んで査定・買取させていただきます。

佐藤昭人氏が手掛けた袋帯や名古屋帯は大変人気があり、着物とセットでなくても高値で取引されています。

とくに、ほとんど締め跡のない未使用の状態や希少な柄、高度な技法で織られた帯などは、高額査定となることも少なくありません。

帯一本からでも、その価値を丁寧に見させていただきます。

このほかにも、お手元のお品物に関してご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお一人で悩まず、私たち着物の専門家にお気軽にご相談ください。

お客様の大切な着物や帯の価値を、誠心誠意、しっかりと見させていただきます。

まとめ

ここまで、「現代の名工」として知られる佐藤昭人氏の功績、そして日本の誇るべき阿波藍の歴史と伝統を紐解いてまいりました。

その手で丹精込めて育てられる「すくも」に宿る生命が、見る人の心を捉えて離さない、深く冴えわたる藍色「ジャパンブルー」を生み出すのです。

私たち福ちゃんは、この素晴らしい日本の宝の価値を、次代へと正しく受け継いでいくお手伝いをしたいと、心から願っております。

豊富な買取実績を誇る専門の査定士が、お客様の大切な佐藤昭人氏の作品と真摯に向き合い、その真価を丁寧に見極めることをお約束いたします。

着物や帯の持ち運びが難しいお客様のために、ご好評の出張買取サービスも無料でご用意しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

お客様の大切なお品物に、私たちが誠意を持ってお応えします。