- 着物

- 2019.11.12

単衣(ひとえ)とは?袷・薄物との違いを一覧表で解説!着用時期やマナー、買取についても紹介

着物には、季節に合わせてさまざまな種類があります。そのなかでも、季節の変わり目に着用される「単衣」は、着物のおしゃれをより一層楽しむための重要な1枚です。

「単衣っていつ着るもの?」

「袷や薄物とは何が違うの?」

といった疑問をお持ちの方も多いかもしれません。

着物には、裏地の有無によって大きく「袷」「単衣」「薄物」という3つの仕立て方があり、それぞれに着用するのにふさわしい季節が決まっています。

この記事では、単衣の基本的な知識から、袷・薄物との明確な違い、季節感を大切にしたコーディネート術、さらには大切なお着物を長持ちさせるためのお手入れ方法までを詳しく解説します。

単衣(ひとえ)の着物とは?

まずは、主題である「単衣」について、基本的な知識から見ていきましょう。

「単衣」という言葉に馴染みのない方に向けて、その構造や着用時期、使われる生地などを分かりやすく掘り下げていきます。

単衣は、日本の四季の移ろいのなかで快適に着物を楽しむための、先人の知恵が詰まった仕立て方のひとつです。

裏地のない軽やかな仕立てが特徴

単衣の着物で最大の特徴は、裏地を付けずに仕立てられている点にあります。

通常、最も長い期間着用される「袷」の着物には、「胴裏(どううら)」と呼ばれる胴体部分の裏地や、「八掛(はっかけ)」と呼ばれる裾や袖口部分の裏地が付けられています。

しかし、単衣にはこれらの裏地が一切ありません。

この裏地のない「単衣仕立て」によって、着物そのものが軽やかになり、通気性も良くなるという利点が生まれます。

見た目にもすっきりとした着姿となり、暑さが残る初秋や、だんだんと暖かくなる初夏に、快適に過ごすための工夫が凝らされているのです。

単衣を着用する時期は6月と9月

単衣の着物を着用する基本的な時期は、6月と9月の2ヶ月間です。これは、着物の世界での「衣替え」のルールに基づいています。

10月から5月までは裏地のある袷、7月と8月は透け感のある薄物を着るのが伝統的な習わしです。

単衣は、その間の季節の変わり目に着用されます。袷では少し汗ばむけれど、薄物を着るにはまだ早い、という絶妙な時期にぴったりの着物なのです。

ただし、近年は地球温暖化の影響もあり、気候が大きく変動しています。そのため、5月の暑い日や10月の残暑が厳しい日などには、気候に合わせて単衣を選ぶ方も増えてきました。

友人との食事会や観劇といったカジュアルな場面では、このように気候を優先して柔軟に楽しむのが現代的な着こなしといえるでしょう。

一方で、格式高いお茶会やフォーマルな場では、伝統的なルールが重んじられる場合もあるため、TPOをわきまえることが大切です。

単衣に使われる代表的な生地・素材

単衣の着物には、その時期にふさわしいさらりとした肌触りの生地が用いられます。裏地がない分、生地そのものの風合いや質感が着心地や見た目に直接影響します。

代表的な素材としては、正絹(シルク)の中でも、表面に細かなシボ(凹凸)がある「縮緬(ちりめん)」や、独特の張りと節のある風合いが魅力の「紬(つむぎ)」、しなやかで光沢のある「お召(おめし)」などがあります。

また、より気軽な普段着としては、自宅で洗濯できる「木綿」や、素朴な風合いで涼しげな「麻」、そして近年では機能性に優れた「ポリエステル」などの化学繊維も人気です。

羊毛から作られる「ウール」の着物も、基本的に単衣で仕立てられ、普段着として楽しまれています。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

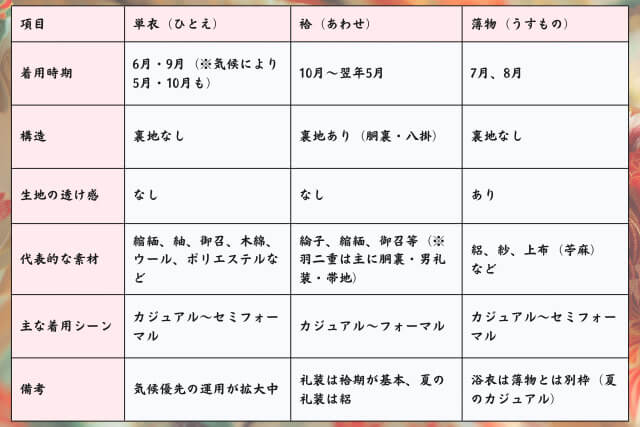

《一覧表で比較》単衣・袷・薄物の違い

ここでは混同されやすい「袷」と「薄物」との違いを詳しく見ていきましょう。着物は、この3種類の仕立て方の違いを理解することが、季節に合わせた着こなしの第一歩となります。

それぞれの特徴を知ることで、着物の衣替えやTPOに応じた選択が的確にできるようになります。最後に一覧表でまとめますので、違いを整理しながら読み進めてみてください。

袷(あわせ)|10月~5月に着る裏地のある着物

袷は、裏地(胴裏・八掛)が付いた着物です。着用時期は10月から翌年の5月までと、1年で最も長い期間にわたって親しまれています。

裏地があるため、生地が二重になっており、保温性が高いのが特徴です。また、裏地があることで表地が傷みにくく、丈夫でしっかりとした作りになっています。

透け感がないため、結婚式や入学式、式典といったフォーマルな場面で着用される着物の多くは、この袷仕立てです。訪問着や留袖、振袖など、格の高い着物は基本的に袷で作られます。

まさに、着物の基本形ともいえる存在です。

薄物(うすもの)|7月~8月に着る透け感のある着物

薄物は、真夏の7月と8月に着用する、最も涼しげな仕立ての着物です。

単衣と同様に裏地はありませんが、最大の違いは生地そのものにあります。「絽(ろ)」や「紗(しゃ)」、「麻(あさ)」といった、透け感のある涼やかな生地が用いられます。

生地が薄く、風通しが良いように織られているため、見た目にも涼やかです。夏の強い日差しの中でも快適に過ごせるよう工夫されており、盛夏のおしゃれ着として楽しまれています。

なお、浴衣は夏のカジュアル着で、一般には薄物(絽・紗などの夏用の着物)とは区別して扱います。

フォーマル寄りの場では、浴衣ではなく絽や紗の着物(例:絽の訪問着)を選ぶケースのほうが多いでしょう。

単衣・袷・薄物の違い早見表

これまで解説してきた3つの着物の違いを、以下の表にまとめました。それぞれの特徴を比較し、知識を整理するためにお役立てください。

季節感を大切に!単衣の着こなし術とコーディネート

単衣の着物の基本がわかったら、次はその着こなし方について見ていきましょう。着物の装いでは、着物本体だけでなく、帯や長襦袢、帯締め、帯揚げといった小物との組み合わせが非常に重要です。

とくに単衣の時期は、季節の移ろいを表現する絶好の機会です。

ここでは、季節感を先取りしたり、過ぎゆく季節の名残を楽しんだりする、おしゃれなコーディネートのポイントと、TPOに合わせた単衣の選び方を解説します。

帯や長襦袢、小物の合わせ方

単衣を着る6月と9月では、合わせる帯や小物に少し違いがあります。季節感を上手に取り入れるのが、おしゃれ上級者への近道です。

6月は、これから訪れる夏に向けて、季節を「先取り」するのが粋な着こなしとされています。

そのため、帯は絽や紗、麻などで作られた「夏帯」を合わせるのが一般的です。帯揚げや帯締めも、透け感のある絽やレース地の夏物を選ぶと、涼しげで洗練された印象になります。

一方、9月は過ぎゆく夏を惜しみ、秋の気配を感じさせる「名残」のコーディネートを楽しみます。

9月上旬は絽や紗の夏帯も引き続き締められますが、彼岸以降は塩瀬など透け感のない帯へ移行すると自然です。

ただし近年では、厳密な決まりより気候を優先する運用が広がっており、蒸し暑い日は9月でも夏帯を選ぶなど柔軟に調整して問題ありません。

小物は、夏物と秋冬に使うもの(袷用)を上手く組み合わせると良いでしょう。

また、直接肌に触れる長襦袢も、単衣の時期は快適さを左右する重要なアイテムです。

単衣用の長襦袢のほか、暑さが厳しい日には絽や麻といった夏物の長襦袢を合わせると、より涼しく快適に過ごせます。

着用シーン(TPO)別の単衣の選び方

単衣の着物と一言でいっても、素材や柄、格によって着用できる場面は異なります。TPOに合わせた着物選びは、大人のマナーとして大切です。

フォーマルな場面(結婚式や格式のあるパーティーなど)では、1つ紋や3つ紋の入った色無地や訪問着、付け下げなどが適しています。

生地は、上品な光沢のある綸子(りんず)地などが選ばれることも多いでしょう。

フォーマルでも原則は季節に合わせ、6月・9月は単衣、7・8月は薄物が基本。ただし会場の空調や主催者のドレスコードによって例外もあるため、案内に従うのが安心です。

セミフォーマルな場面(お茶会や観劇、少し改まったお食事会など)では、上質な紬(結城紬や大島紬など)や、お召、江戸小紋などが活躍します。

柄や色合いで季節感を表現し、洗練された着こなしを楽しみましょう。

カジュアルな場面(普段のお出かけや友人とのランチなど)では、木綿やウール、洗えるポリエステル素材の着物が最適です。

お手入れが簡単なため、天候を気にせず気軽に着られるのが魅力です。好きな柄や色の着物と帯を合わせて、自由におしゃれを楽しめます。

大切な単衣の着物を長持ちさせるお手入れ・保管方法

お気に入りの着物は、適切な手入れと保管をすることで、長く美しい状態を保つことができます。

とくに単衣は着用時期が限られているため、次のシーズンまで良いコンディションで保管しておくことがとても重要です。

着用後のお手入れを怠ると、汗ジミやカビの原因となり、着物の寿命を縮めてしまいかねません。ここでは、着用後すぐに行うべきことと、長期保管の際の注意点を具体的に解説します。

着た後すぐにやるべき基本のお手入れ

単衣の着物を脱いだら、すぐに畳んでタンスにしまうのは禁物です。まずは以下の手順で、基本的なお手入れを行いましょう。

ステップ1

着物専用のハンガー(衣紋掛け)に着物をかけ、直射日光の当たらない風通しの良い場所で一晩陰干しします。これにより、着用中にこもった体温や汗などの湿気をしっかりと飛ばせます。

ステップ2

次に、汚れやすい部分を入念にチェックします。とくに、直接肌に触れる衿元や袖口、裾、そして食事の際に汚れがちな前身頃は要注意です。

油性の化粧汚れなどは、ベンジンを含ませた綿で「こすらずトントン」が基本です。不安な汚れは自己流でこすらず専門店へ相談しましょう。

ステップ3

最後に、全体を柔らかいブラシや布で優しく払い、ホコリを落とします。

カビや虫食いを防ぐ正しい保管方法

シーズンが終わり、次の出番まで単衣を長期間保管する際には、カビや虫食いから着物を守るための対策が必要です。

まず、湿気はカビの最大の原因です。保管場所としては、調湿効果の高い桐たんすや桐の衣装ケースが最も理想的です。

もし桐たんすがない場合は、プラスチックの衣装ケースでも代用できますが、その際は除湿剤を一緒に入れるなど、湿気がこもらないように工夫しましょう。

着物は、シワにならないように正しく畳み、1枚ずつ「たとう紙」に包んで保管します。たとう紙は、湿気を吸収し、ホコリからも着物を守ってくれる大切なアイテムです。

防虫対策も欠かせません。着物専用の防虫剤を使用し、着物に直接触れないように、たとう紙の上やタンスの隅に置きます。

このとき、種類の違う防虫剤を一緒に使うのは避けてください。化学反応を起こして、着物にシミができてしまう可能性もあります。必ず一種類に統一しましょう。

そして、年に1~2回、湿気の少ない晴れた日に行う「虫干し」も効果的です。タンスから着物を取り出して陰干しすることで、湿気を飛ばし、カビや虫食いの予防になります。

着る機会のない単衣の着物は買取へ

ここまで単衣の着物の魅力や知識について解説してきましたが、一方で「昔購入したけれど、着る機会のない単衣がタンスに眠ったままになっている」という方もいらっしゃるかもしれません。

サイズが合わなくなったり、好みが変わったりと、理由はさまざまでしょう。

そんな大切な着物だからこそ、もし手放すことをお考えなら、その価値を正しく評価してくれる専門の買取業者に相談するのが最善の方法です。

着物買取のプロフェッショナルである「福ちゃん」では、お客様の大切な着物を1点1点丁寧に査定し、ご納得いただける形で買取いたします。

単衣の着物も買取市場では需要がある

「単衣は着る時期が短いから、あまり価値がないのでは?」と思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。

着物のお稽古事(お茶やお花など)や、普段から着物を楽しむ方々にとって、季節の変わり目に着る単衣は必需品です。そのため、中古市場でも安定した需要があります。

とくに、人間国宝などの有名作家が手がけた作品や、結城紬、大島紬といった有名産地のものは、単衣であっても高価買取が期待できます。

また、状態の良いものであれば、作家物や産地物でなくても価値が付く可能性は十分にあります。

単衣の着物を高く売るための3つのポイント

お持ちの単衣の着物を少しでも高く売るためには、いくつかのポイントがあります。査定に出す前に、ぜひチェックしてみてください。

証紙の有無

有名産地の紬や、有名作家の作品には、その品質を証明する「証紙」や「落款」がついています。これは着物の戸籍のようなもので、あるとないとでは査定額が大きく変わることがあります。

もし保管している場合は、必ず着物と一緒に査定に出しましょう。

状態の良さ

査定において、着物の状態は最も重要なポイントのひとつです。目立つシミやカビ、虫食い、生地の傷み、タバコや防虫剤の強い匂いなどがあると、査定額が下がってしまう原因になります。

日ごろから適切なお手入れと保管を心がけることが、高額査定に繋がります。

まとめて売る

着物1枚だけでなく、それに合わせて購入した帯や、帯締め、帯揚げといった和装小物も一緒に査定に出すことをオススメします。

コーディネートがそろっていると、販売しやすくなるため、査定額がアップしやすくなる傾向も。

着物買取なら実績豊富な福ちゃんへご相談を

着物の買取業者選びでお悩みなら、買取実績豊富な福ちゃんにぜひお任せください。福ちゃんでは、お客様に安心してご利用いただけるサービスを用意しております。

査定を行うのは、着物に関する専門知識と査定経験が豊富なプロの査定士です。

作家物や産地物はもちろん、古い着物や小物の価値まで見逃さず、お客様の大切な品物を1点1点、丁寧に査定いたします。

ご自宅に眠っている着物の整理をお考えでしたら、まずはお気軽に福ちゃんにご相談ください。

まとめ

この記事では、「単衣とは何か」という基本的な知識から、袷や薄物との違い、季節感あふれる着こなし術、お手入れ方法までを詳しく解説しました。

単衣は6月と9月の季節の変わり目に、袷は10月から5月、薄物は7月と8月に着用するのが基本です。

この違いを理解し、季節に合わせた装いを選ぶことは、着物を楽しむうえでの醍醐味といえるでしょう。

着物は、ただ着るだけでなく、次の世代へと受け継いでいくことのできる価値ある日本の伝統文化です。

お手入れをしながら大切に着続けることも素晴らしいですが、もしご自宅のタンスに着る機会のない着物が眠っているのであれば、その価値を必要としている誰かへ繋ぐという選択肢もあります。

その価値を確かめる第一歩として、福ちゃんの無料査定を利用してみてはいかがでしょうか。