- 古銭/記念硬貨

- 2025.04.26

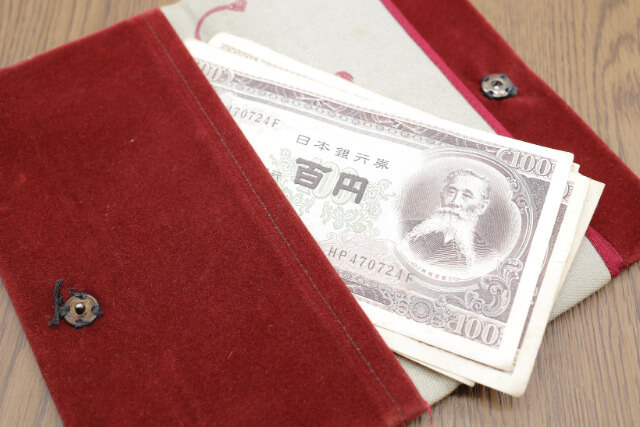

100円札はいつからいつまで使えた?昔の100円札を買取に出す際のポイント

「昔の100円札はまだ使えるのだろうか?」

「今でも銀行で交換できるのだろうか?」

「売るとしたらどのくらいの価値があるのだろう?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

昔の100円札には現在も法的効力を持ち使用可能な紙幣と、すでに通用力を失った紙幣が存在します。

当記事では、歴代の100円札の種類や特徴、使用期限、そして買取に出す際の注意点などをわかりやすく解説いたします。

お手元に昔の100円札をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

100円札はいつまで使える?今でも使える100円札

現在、100円は硬貨として流通しており、かつては「紙幣の100円」も数種類存在していました。

そのうち、法律上現在も有効とされている紙幣が2種類(A号券とB号券)あり、銀行や一部の店舗では実際に支払いに使える可能性があります。

ここでは、この2種類の100円札について詳しくご紹介します。

日本銀行券A号100円(聖徳太子4次100円・A号券100円札)

✔ 発行開始:1946年(昭和21年)3月1日

✔ 支払停止:1956年(昭和31年)6月5日

日本銀行券A号100円(聖徳太子4次100円)は、第二次世界大戦後の新円切替に伴い、1946年から1956年まで発行された100円札です。

表面には聖徳太子の肖像と法隆寺夢殿が描かれ、裏面には法隆寺伽藍が美しく配置されています。特徴的な赤い「新円標識」が印刷されているのが特徴といえるでしょう。

法的には有効な銀行券とされているため、実際に支払いに使用することも可能です。

しかし、現実にはほとんど流通しておらず、むしろコレクター市場で価値のある品として買取される場合が多くなっています。

日本銀行券B号100円(板垣退助100円・B号券100円札)

✔ 発行開始:1953年(昭和28年)12月1日

✔ 支払停止:1974年(昭和49年)8月1日

日本銀行券B号100円(板垣退助100円)は、1953年から1974年まで発行された、いわゆる「最後の100円紙幣」として知られています。

表面には自由民権運動の志士として名高い板垣退助の肖像、裏面には国会議事堂の威厳ある姿がデザインされています。

紙質の改良や精巧な透かしなど、それまでより進化した偽造防止技術が取り入れられていることも注目すべき点です。

現在は100円硬貨が日常的に使われているためほとんど流通していませんが、法的には通用力を失っておらず支払いに使えます。

しかし実際には、そのコレクション価値を期待して大切に保管されたり、専門の買取店に持ち込まれたりするケースがほとんどです。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

歴代100円札の種類と特徴

先ほどご紹介したA号券・B号券以外にも、日本の歴史の中ではさまざまな種類の100円札が発行されてきました。

ただし、現在ではA号券・B号券以外の100円札は失効しており、法定通貨としての使用はできません。

以下、7種類の失効した100円札についてご紹介します。

明治通宝100円

明治通宝100円は、1872年(明治5年)から1899年(明治32年)まで発行された、明治新政府による黎明期の政府紙幣です。

明治通宝100円は縦型の優雅なデザインが特徴で、表面には「鳳凰と龍」の神秘的な図柄とともに、「中央に金百圓」「明治通宝」の文字が鮮やかな赤字で記されています。

裏面には伝統的な青海波やトンボ、千鳥の繊細な模様が織り込まれており、当時の美意識が感じられます。

この時代はまだ近代的な貨幣制度が十分に整備されておらず、戦費調達などの財政事情から急速なインフレを招いた側面もありました。

1899年に正式に失効し、現在は通貨としては使用できないものの、日本の貨幣史において歴史的価値の高い古紙幣として位置づけられています。

旧兌換銀行券100円(大黒100円・旧100円札)

旧兌換銀行券100円は、1885年(明治18年)から1939年(昭和14年)まで発行された紙幣で、表面には縁起が良い七福神の一人「大黒天」の姿が描かれていることが最大の特徴です。

そのため、「大黒100円」とも呼ばれる100円札です。

日清戦争の前後に訪れた経済成長期には流通量も増加しましたが、1939年に正式に通用停止となり、現在では法定通貨としては使用できません。

しかし、大黒天の福をもたらすイメージや独特の風合いを持つデザインから、今でも根強い人気を誇っています。

改造兌換銀行券100円(めがね100円・改造100円札)

改造兌換銀行券100円は、1891年(明治24年)から1939年(昭和14年)まで発行された紙幣です。

「めがね100円」とも呼ばれ、この愛称は中央に配置された藤原鎌足の肖像部分を囲む2つの楕円形デザインが、眼鏡のように見えることに由来しています。

大型サイズ(縦130mm×横210mm)で迫力があり、記番号が赤色で印刷されているのが特徴的です。

それまでの大黒札で課題となっていた偽造防止インクの品質改良や紙質の向上など、セキュリティ技術が大きく進歩した紙幣でもありました。

最終的には1939年に失効が決まり、現在では通貨としての使用はできません。

甲号兌換銀行券100円(裏紫100円・甲号券100円札)

甲号兌換銀行券100円は、1900年(明治33年)から1939年(昭和14年)まで発行された金兌換紙幣です。

表面の右側には藤原鎌足の肖像、左側には奈良の歴史ある談山神社の風景が描かれています。

一方、裏面には美しい紫色のインクを用いて日本銀行本店の建物が印刷されていたことから「裏紫100円」という親しみある愛称で呼ばれるようになりました。

また、発行の途中で記番号の表記が伝統的な漢数字から近代的なアラビア数字へと変更された点も特徴です。

この紙幣は日本の金本位制への本格的な移行を支えた象徴的な存在であったものの、1939年に法的効力を失い、現在の通貨としては使用できなくなっています。

兌換券100円(聖徳太子1次100円・乙号券100円札)

兌換券100円(聖徳太子1次100円あるいは乙号券とも呼ばれる)は、1930年(昭和5年)から1946年(昭和21年)にかけて発行された紙幣です。

表面には日本の歴史上の偉人である聖徳太子の肖像(右側)と法隆寺夢殿の姿(左側)が描かれ、裏面には法隆寺西院伽藍の全景が表現されています。

この紙幣は関東大震災後の経済混乱とインフレへ対応するために発行されましたが、1931年に金本位制が停止されると、実質的には不換紙幣として流通することになりました。

最終的に1946年の新円切替により失効し、現在では使用できません。

聖徳太子をモチーフにした「太子券」シリーズの記念すべき第1弾でもあることから、価値の高い古紙幣として扱われています。

不換紙幣100円(聖徳太子2次100円・い号券100円札)

不換紙幣100円は、1944年(昭和19年)から1946年(昭和21年)頃にかけて、戦時体制下の逼迫した状況の中で発行された紙幣です。

「聖徳太子2次100円」や「い号券」の呼び名でも知られています。

基本的なデザイン構成は先行する乙号券を踏襲しており、聖徳太子の肖像と法隆寺夢殿の図柄が引き続き採用されました。

ただし、この時期はすでに金本位制が実質的に機能していなかったため、名実ともに不換紙幣として流通。終戦直後の新円切替によって1946年に失効し、通貨としての役割を終えています。

改正不換紙幣100円(聖徳太子3次100円・ろ号券100円札)

改正不換紙幣100円は、1945年(昭和20年)から1946年(昭和21年)と、わずか1年ほどの短い期間に発行された緊急対応型の紙幣です。

資材不足や緊急性を反映して、それまでの紙幣に施されていた偽造防止策も極力削減されており、戦時下および敗戦直後の社会的混乱と物資不足を如実に物語るようなデザインとなっています。

新円切替政策により1946年には早くも失効し、ごく短い期間で歴史の表舞台から姿を消しました。

現在は通貨として使用できませんが、発行期間の短さと歴史的背景から希少性が高い100円札となっています。

昔の100円札を交換・買取に出すなら

お手元にある昔の100円札を「現代の通貨として使いたい」とお考えの場合、すでに失効している紙幣については残念ながら銀行での交換はできません。

一方で、A号券やB号券のように法的効力を現在も保持している紙幣であれば、理論上は店舗での支払いや金融機関への預け入れが認められているケースもあります。

しかしながら実際の場面では、古い紙幣をそのまま使用するよりも、専門の買取業者に査定を依頼するほうがはるかに有利な結果につながる可能性が高いのです。

とくに保存状態が良好なものや、特徴的なシリアルナンバーが記されたものなどは、高額な査定結果になるケースも。

また、一般の銀行はあくまでも額面価値でしか交換に応じてもらえませんが、専門の買取業者であれば、その歴史的・文化的価値を考慮したプレミアム価格を提示してくれる可能性がおおいにあるでしょう。

まずは古紙幣に詳しい買取業者に相談し、適正な査定額を確認するのがオススメです。

まとめ

100円札には、現在でも法的に使用可能な紙幣(A号券・B号券)と、すでに通用力を失った歴史的な紙幣が存在します。

これらの紙幣はどれも日本の近現代史を彩る貴重な文化財としての側面を持ち、コレクションアイテムとしての価値は年を追うごとに高まる傾向にあります。

もし「手元にある昔の100円札を手放したい」「コレクション市場で適正な価格で売却したい」とお考えの方は、額面以上の価値が付く可能性を十分に考慮して、まずは専門家による査定を依頼してみましょう。

私たち買取専門店の「福ちゃん」では、古紙幣が持つ歴史的価値と市場価値を適正に評価し、丁寧に査定いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。