- 古銭/記念硬貨

- 2025.04.27

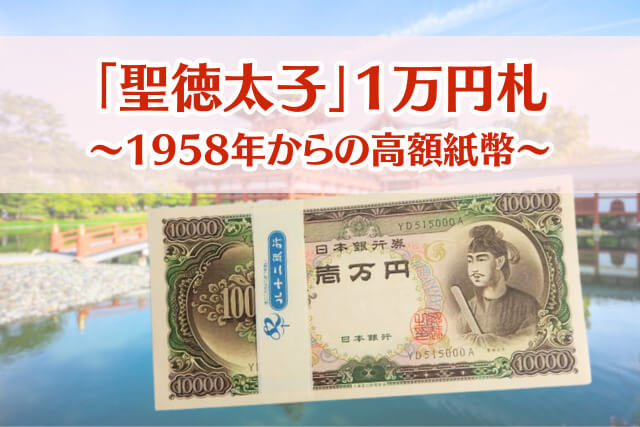

聖徳太子の一万円札を徹底解説|紙幣のデザインや高い価値のある種類をわかりやすく解説

聖徳太子の一万円札は、日本初の「一万円札」として1958年(昭和33年)に誕生しました。

現在は新しい紙幣が登場したものの、この旧紙幣も法律上は有効なままです。「手元にある聖徳太子の一万円札、実際いくらで売れるのだろう?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、発行された背景やデザインの特徴、そして高価買取してもらうためのポイントをわかりやすく解説いたします。

査定を依頼する前に知っておくべき情報もご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

聖徳太子の一万円札とは?

聖徳太子の一万円札は、1958年に登場した日本の高額紙幣です。

肖像画に聖徳太子が採用されていることから「聖徳太子10,000円」や、「日本銀行券C号10,000円」と呼ばれることもあります。

この紙幣は戦後のインフレと高度経済成長の狭間で生まれ、「一万円札が本当に必要なのだろうか」と当初は議論も巻き起こりました。

日本初の一万円札としての発行背景

1950年代後半、日本は戦後の復興を経て経済が急速に拡大していた時期。取引金額も上昇し、それまでの千円札や五千円札だけでは対応しきれないほど多額の決済が日常的に行われていました。

こうした背景から、一万円札の発行が具体的に検討され、1958年(昭和33年)ついに日本初の一万円紙幣としてC号券が世に送り出されることになったのです。

当時は「インフレを助長してしまうのではないか?」「額が高すぎて店で釣り銭が出せなくなる」といった心配の声もありました。

しかし、高度経済成長期の需要は予想をはるかに上回り、発行後はすぐに品薄状態になるほどの人気を集めたといわれています。

また、表面に描かれた聖徳太子にちなんで「太子札」という親しみやすい愛称で呼ばれ、貴重な高額紙幣として多くの人々の記憶に深く刻まれる存在に。

こうして世に出た聖徳太子の一万円札は、その後も長きにわたって流通し続け、日常的に手にする紙幣となったのです。

聖徳太子の一万円札はいつからいつまで?

✔ 発行開始:1958年12月1日

✔ 支払停止:1986年1月4日

聖徳太子の一万円札(C号券)は、1958年12月に発行がスタートしました。

その後、偽造防止技術をさらに向上させる目的で改版が何度か行われ、新しいデザインの紙幣へと置き換えられていく過程で、聖徳太子の一万円札は1986年1月に日本銀行での支払いが停止されることとなりました。

しかし、法律上は今でも正式な有効通貨であり、使えなくなったわけではありません。

紙幣がお手元にあれば、銀行や日本銀行へ持っていくと現行の紙幣と交換してもらえるため、街中で流通する機会は失われたものの、完全に消滅してしまった紙幣というわけではないのです。

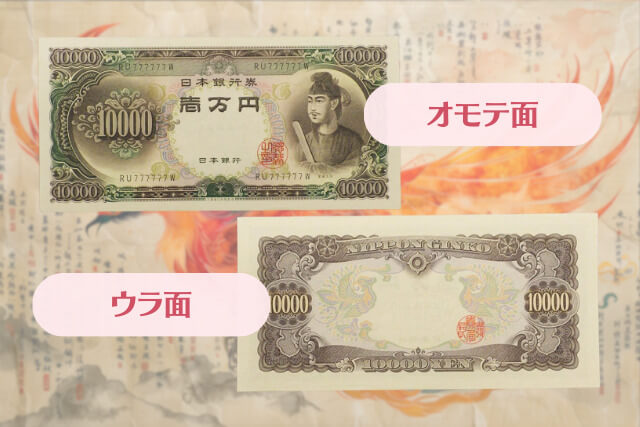

お札のデザインと特徴

聖徳太子の一万円札(C号券)の表面は、右側に「聖徳太子」の肖像が描かれ、裏面には「平等院鳳凰堂の柱に描かれた鳳凰」をモチーフにした美しい図柄が配されています。

紙幣全体のサイズは現在より大きく、透かしには法隆寺夢殿が採用されています。当時としては最先端の偽造防止技術が惜しみなく投入されていたのが特徴です。

また、紙幣の耐久性を高めるためにミツマタやマニラ麻などを原料とした特殊な紙の使用や、家庭での洗濯機普及を見据えて尿素樹脂を混ぜるなど、実用面でもさまざまな工夫が施されました。

こうした技術の集大成ともいえる聖徳太子の一万円札は、現代の目で見ても非常に手が込んだデザインとして高く評価されています。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

聖徳太子の一万円札の価値は?

旧紙幣は「額面以上の価値にはならない」と思われがちですが、聖徳太子の一万円札は保存状態や記番号など、いくつかの条件がそろうとプレミアが付くこともあります。

とくにコレクター市場では、希少性の高いお札が驚くほど高値で取引されるケースも。以下では、どのような一万円札が高い価値を持つのかを解説いたします。

状態が良いものは価値が高い

紙幣収集の世界では、破れや折り目、汚れなどの損傷が少ないほど高く評価される傾向にあります。

聖徳太子の一万円札も同じで、帯付きのままきちんと保管され、色あせが少なく、紙本来のハリが十分に残っている紙幣はとくに高い値段が付きやすいといわれています。

一方、折り目が目立ったり、シミや汚れが広がっていたりすると査定額も大幅に下がってしまうことも。

もし手元にあるお札が美しい状態で残っているなら、そのまま丁寧に保管し、劣化する前に売却するのが賢明な選択といえるでしょう。

珍しい記番号は価値が高い

聖徳太子の一万円札には、記番号として英字と数字の組み合わせが印刷されています。

発行初期に登場した英字1桁のレアなものや、ゾロ目(例:“111111”)・連番(“123456”といった規則性のある番号)など。

見た目にもインパクトがある番号はコレクターからの注目度がとくに高く、一般的な記番号のお札よりも高い金額で取引されることがあります。

こうした珍しい記番号のお札を見つけた場合は、すぐに銀行へ持ち込んで交換してしまうのではなく、まずは専門の買取業者に査定を依頼してみることを強くオススメします。

聖徳太子の一万円札を高く売るには?高価買取のコツと注意点

「せっかくプレミアが付く可能性があるなら、できるだけ高く売りたい」というのが誰しも思うことではないでしょうか。

ここからは、査定額をなるべく上げるための適切な保管方法や、決してやってはいけない注意点などをご紹介します。

保管方法

紙幣は本質的に湿気や直射日光に弱く、湿度や光の影響を長期間受けると変色や反り、最悪の場合はカビの発生といった劣化が進みやすくなってしまいます。

そのため、中性の素材でできたビニール袋や専用のクリアファイルなどに入れて、涼しく乾燥した場所でじっくりと保管するのが理想的です。

また、折り目が付いてしまうと査定額は大きく下がる傾向にあるため、できる限り平らな状態を維持することが何よりも重要です。

最近では保護用の専用シートなども各種市販されていますので、大切な価値ある紙幣はこうした専門的な保存用品を活用して、状態を良好に保ちましょう。

そのままの状態で買取に出す

売却前に「シワを何とか伸ばそう」「汚れを自分で落としてみよう」と独自に手を加えてしまうのは、かえって紙幣を取り返しのつかないほど傷めてしまうリスクがあります。

たとえば、アイロンがけをしたことでインクが剥がれ落ちたり、表面の質感が変わってしまったりする可能性も十分にあるのです。

一度紙幣に傷が付いてしまうと元に戻すことはほぼ不可能であり、査定額に大きく響いてしまうこともあります。

基本的には、入手したときの状態で大切に保管し、その状態のまま査定に出すのがもっとも賢明な方法です。

もし目立った汚れがある場合でも、自身で無理にクリーニングを試みるのではなく、まずは専門業者に相談するのがよいでしょう。

レアな一万円札は買取業者へ

珍しい記番号が付いているものや、ほとんど使用された形跡がなくきれいに保存されている聖徳太子の一万円札であっても、一般の銀行に持ち込んだ場合は単なる額面(1万円)としてしか扱ってもらえません。

しかし、古銭や紙幣のコレクションを専門に扱っている業者であれば、その希少性や歴史的価値を正確に見極めてもらえます。

とくに、熱心なコレクターからの需要が高まっている場合は、予想をはるかに上回る査定額が付くこともあるのです。

レアな特徴を持つと思われる一万円札をお持ちの方は、銀行で交換するのではなく、まずは古銭・紙幣を専門とする買取店などに相談してみると、額面以上で買い取ってもらえるかもしれません。

まとめ

聖徳太子の一万円札は、日本で初めて登場した一万円紙幣として歴史に名を刻み、その文化的意義や美しさあふれるデザインから今なお多くの人々に愛され続けています。

保存状態が良好なものや珍しい記番号が付いたお札は、思いもよらない高額査定となる可能性があるのです。

もしあなたのお手元に「昔の紙幣」が眠っているなら、まずは破れや汚れが付かないよう細心の注意を払って保管し、専門知識を持った買取業者へ査定を依頼してみることをオススメします。

「買取福ちゃん」では、聖徳太子の一万円札をはじめとする、古銭の高価買取の実績があります。旧紙幣の買取や査定をお考えなら、福ちゃんの専門スタッフによる無料査定サービスをぜひご利用ください。