- 骨董品

- 2025.11.20

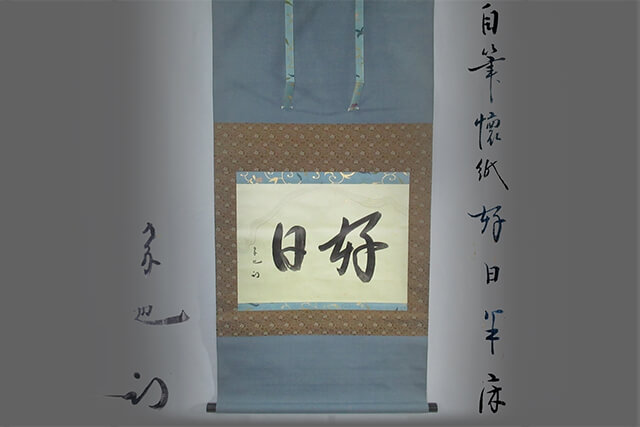

掛軸の「風帯」とは?垂れ下がる布の役割と、価値を損なわない扱い方を解説

自宅や親族の家で飾られている掛軸を見て「上から垂れている二本の布は何だろう」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

この布は風帯(ふうたい)と呼ばれており、日本では掛軸の格を示す装飾品としての意味を持っています。しかし、元々は中国から伝わったもので、実用的な目的で活用されていました。

本記事では、風帯の意味や代表的な種類、名前の由来を詳しく紹介します。掛軸の買取価格を決めるポイントも紹介しているため、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

【記事のポイント】

- ✅掛軸の風帯は、元は中国の鳥よけでしたが、日本では作品の格を示す装飾です

- ✅保管時は風帯を巻き込まず、軸棒と平行に折り畳むことが、シワを防ぎ価値を保つ上で重要です

- ✅専門査定士が無料で丁寧に拝見し、状態に合わせて適正な価値を見極めます

そもそも掛軸の「風帯」とは?

掛軸の両端に垂れ下がる2本の布は、単なる装飾ではなく、歴史的な意味を持つものです。名称は風帯(ふうたい)と呼ばれており、掛軸の構成に欠かせないものとして受け継がれてきました。

風帯の種類や価値を決める要素を確認する前に、まずは基本的な役割や起源、日本での意味合いを理解しましょう。

正体は「風帯(ふうたい)」と呼ばれる飾り

掛軸の上部両端から垂れ下がっている2本の布は、風帯(ふうたい)と呼ばれる飾りです。2本の布で構成されているのが一般的ですが、中には1本で仕立てられている掛軸もあります。

掛軸の種類はさまざまですが、日本で一般的なのは三段表装です。三段表装とは、掛軸を上下(天地)・一文字・中廻し(作品上部にある大きな縁)の3つに分けて仕立てる形式を意味します。

三段表装の掛軸の風帯では、表面は一文字と同じ裂地、裏面には上下(天地)と同じ裂地を用いているのが一般的です。

風帯は全ての掛軸に付けられているわけではなく、表装形式によっては、あえて風帯を省いて作品の印象を引き締める場合もあります。風帯は単なる装飾ではなく、掛軸の格や趣を示す象徴的な存在です。

本来の意味は「鳥よけ」?中国での実用的な役割

風帯の起源は、古来中国までさかのぼります。今では掛軸の意匠を高める装飾として知られていますが、元々は鳥よけとして活用されていたとされています。

古来中国では、掛軸を屋外に掛けて鑑賞する文化がありました。しかし、鑑賞の際に燕(つばめ)が泥を咥えて巣を作り、作品を汚してしまうことが度々起きていたようです。そのため、掛軸の上部に細長い布を垂らし、風に揺れる動きで燕を寄せ付けないように対策しました。

当時は風帯とは呼ばれておらず、燕を驚かせて追い払うという意味から「驚燕(きょうえん)」や「払燕(ふつえん)」と呼ばれていました。

日本では装飾として認知されていますが、中国ではこうした実用的な目的で生まれたといわれています。

【関連記事】

中国掛軸って?特徴や魅力を紹介。買取相場や高価買取が期待できるものなど

日本では掛軸の「格」を示す飾りに

中国では鳥よけとして活用されていましたが、日本では掛軸の格を示す飾りとして知られています。

掛軸の価値や印象、見え方は、表装の印象で決まります。表装とは、掛軸中央の作品を囲んでいる装飾全体のことです。風帯は表装の一部であり、作品の意匠性を引き立てる役割を果たしています。

また、風帯の素材は、掛軸の主題や用途に合わせて選ばれます。価値の高い作品の場合、絹や金糸など高級な素材などで仕立てられ、作品の趣をさらに豪華に引き立てます。

素材だけでなく色や模様も、作品との統一感を重視しています。季節感を出すために、春には桜、秋には紅葉など、四季を意識した意匠が取り入れられるケースもあります。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

風帯の種類と使われる「表装」の形式

風帯にはいくつかの種類があり、その仕立て方によって掛軸の印象や格が異なります。これらの違いは、掛軸の印象を決める表装の形式とも深く関わっています。

主な種類は、垂れ風帯や筋風帯、貼風帯などです。ここからは、代表的な風帯の種類や、それぞれに用いられる表装の形式について解説します。それぞれの特徴や違いを知ることで、風帯についてより深く理解できるでしょう。

基本となる「垂風帯(たれふうたい)」

垂風帯(たれふうたい)は、掛軸の上部から2本の布が垂れ下がっている形式です。一般的に多く見られる基本の形であり、風帯の下端を固定せずに揺れる作りになっています。布が風に当たってゆらゆらとなびく姿から、垂れ風帯と呼ばれています。

日本では、三段表装や仏表装、茶掛けなど正式な掛軸に多く用いられるのが一般的です。仏表装とは、仏画や経典など、宗教的な題材を掛けるための格式高い表装形式を意味します。

茶掛けは風帯がないシンプルな形式の「丸表装」が採用されるケースもありますが、三段表装の場合は垂れ風帯が仕立てられるケースが基本です。

このように、垂風帯は仏画や書、格の高い水墨画など、格式を重んじる作品に適しています。

略式とされる「筋風帯(すじふうたい)」や「貼風帯(はりふうたい)」

筋風帯(すじふうたい)や貼風帯(はりふうたい)は、垂れ風帯を簡略化した形式で、略式の掛軸に用いられる風帯です。布が垂れ下がっておらず、掛軸の上部に貼り付けられているのが特徴です。

筋風帯は、細い裂地を縦に貼り付けて風帯のように見せる形式で、すっきりとした印象を与えます。1本の筋が入ったものは筋風帯と呼びますが、中には2本筋が入った筋割風帯も存在します。

一方、貼風帯は、和紙や布地を直接表具の上部に貼り付けて仕立てる形式です。平面的に貼られているため動きはありませんが、作品を引き立てるアクセントとして働きます。

いずれも略式表装や日常使いの掛軸など、格式を重視しない場面で多く用いられています。

風帯の有無や状態は買取価格に影響する?

掛軸の査定では、風帯の有無や状態も確認されますが、買取価格がそれだけで決まるわけではありません。

ただし、風帯は作品の見え方を左右するものです。そのため、汚れや破れ、染みなどが目立つ場合は、作品の価値を損なうとして査定額が下がる可能性があります。

具体的に査定時に評価対象となるポイントは、以下の通りです。

- 誰の作品なのか

- 掛軸全体の保管状態が良好か

- 付属品がそろっているか(箱書き・共箱・鑑定書など)

有名作家の作品は、作家の知名度や作品の希少性によって高く評価される傾向があります。

風帯を含む掛軸の保管状態も、買取価格に影響する要素の一つです。有名作家の作品であっても、汚れや染み、虫食い、色あせなどが生じていれば査定額が下がる可能性があります。

さらに、箱書きや共箱などの付属品がそろっていると、作品が本物だと証明できるため高価買取が期待できます。なお、買取店によって評価基準が異なるため、気になる場合は事前に査定を受けて確認してみましょう。

【要注意】風帯を傷めないための正しい扱い方と保管方法

掛軸を高く売るには、正しい扱い方と保管方法を確認する必要があります。取り外すときは、壁に掛けたまま下の両端を持って上に巻き上げます。風帯まで巻くとシワや折れの原因になるため、風帯の手前で巻くのを止め、矢筈(やはず)を掛けひもに引っかけて慎重に取り外しましょう。

風帯は、軸棒と平行方向に折りたたんで収納するのが基本です。このとき、当て紙を入れると跡が付きにくくなり、きれいな状態を保てます。最後に巻きひもを結び、傷が付かないように注意しながら桐箱に収納しましょう。

収納時は、桐箱の広い方に表木(掛軸上部の棒)がくるように入れるのが基本です。桐箱には枕と呼ばれる巻物を固定するものがありますが、一方は幅が狭くなっており、もう一方は広くなっています。狭い方に無理に押し込まないように注意しましょう。

保管する際は、カビや染み、シワを防ぐために、湿度の低い場所を選びましょう。取り外す前にホコリを軽く払っておくことで、カビや染みの発生を防ぐことができます。

風帯は掛軸の格式を語る重要なパーツ

風帯は、元々中国で鳥よけとして活用されていたものです。しかし、日本では美術的・格式的な意味を持つようになり、掛軸の格や品位を示す装飾として受け継がれています。

掛軸の買取価格は、風帯を含む表装の状態だけでなく、作品の希少性や付属品の有無などで決まります。例え作品の価値が高くても、汚れや染みが目立つと高値で売却できない可能性があります。そのため、保管方法や取り扱いには十分注意しましょう。

福ちゃんでは、どのような状態の掛軸でも専門の査定士が丁寧に査定し、価値に見合った買取価格を提示いたします。これまでに仏画や山水画など、幅広い作品の買取実績がございます。

査定料や出張料、キャンセル料金などは一切かかりませんので、まずはお気軽に無料査定にお申し込みください。