- 古銭/記念硬貨

- 2025.04.23

聖徳太子から渋沢栄一まで|旧一万円札の歴史と気になる価値を徹底解説

日本で流通してきた一万円札には、それぞれの時代背景を映し出す歴史が色濃く詰まっています。

中でも、「旧一万円札」は、偽造防止技術の発展や肖像デザインの変更など、高額紙幣であるがゆえのストーリーもあり、現在でも高い評価を受けているものが存在します。

「古い紙幣はもう使えないのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、実際には問題なく使用できますし、希少性の高い紙幣なら買取市場で思わぬ高額査定となることもあるのです。

当記事では、旧一万円札の歴史や種類の違い、さらには買取のポイントについて詳しく解説いたします。ご自宅にある旧一万円札と見比べてご覧ください。

旧一万円札の種類と発行の歴史を知ろう

日本の紙幣は、経済や社会の変化に合わせてデザインや偽造防止技術を更新してきました。

そのたびに新たな図柄が導入され、それまでの紙幣は「旧札」と呼ばれるようになります。旧一万円札ほど、発行された当時の時代背景を色濃く映し出す紙幣も珍しいものです。

ここでは、旧一万円札が世へ出ることになった理由や、日本の通貨制度がどのように変遷してきたのかを振り返りながら、その歴史をわかりやすく紐解いていきましょう。

新旧一万円札の入れ替わり

一万円札に限らず、紙幣が新しく切り替わる主な目的には、偽造防止技術の強化と、時代に合ったデザインへの刷新があります。

たとえば、高度経済成長期には貨幣需要が急増し、新たな高額紙幣の必要性が高まっていきました。

こうした背景の中で、威厳ある肖像画と高い信頼性を持つ聖徳太子の紙幣が人々の暮らしに溶け込んでいくことになります。

また、紙幣の更新はその時代の日本を象徴する人物や文化を採り入れる大切な役割も担っています。つまり、旧札が発行されるときには、その背景に政治や社会情勢との深いつながりがあったのです。

時代ごとの紙幣更新の歴史

「一万円札」という高額紙幣が初めて日本に登場したのは1950年代後半のこと。当時の日本は戦後の復興が進み、経済的に大きく羽ばたき始めた時期でした。

その後、偽造防止対策の必要性や経済状況の変化、そして紙幣自体の劣化などを背景に、何度か改刷が行われていきます。

改刷のたびに肖像が変わるのは、社会的に尊敬される人物を新たに選び直す意味合いと、最新技術を採り入れた紙幣を世へ送りだすためです。

こうして生まれた「旧一万円札」は、それぞれの時代性や独自のデザインから、今でもコレクターや専門家たちの間で熱い視線を集めているのです。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

旧一万円札にはどんな種類がある?

「旧一万円札」と一言でいっても、時代によって肖像や偽造防止技術が大きく異なるため、いくつかの種類に分けられます。

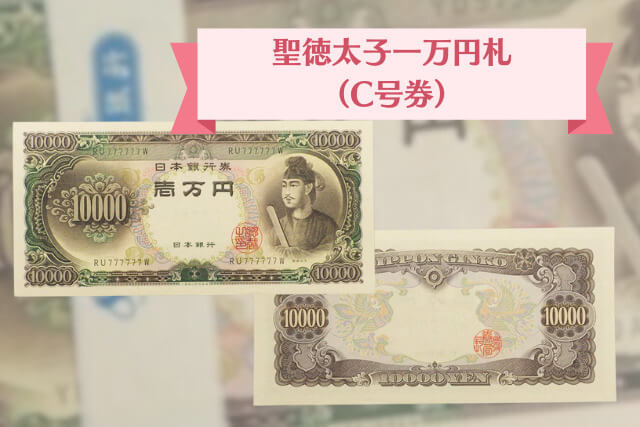

✔ 聖徳太子一万円札(C号券)

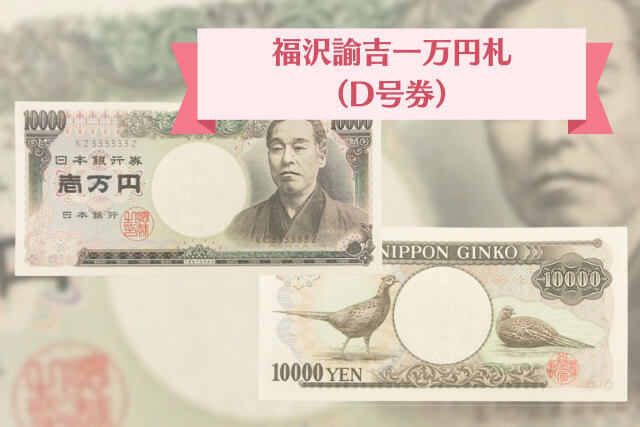

✔ 福沢諭吉一万円札(D号券)

✔ 福沢諭吉の一万円札(E号券)

✔ 渋沢栄一の一万円札(F号券※2024年から)

聖徳太子が描かれた古いタイプと、福沢諭吉の肖像を採用したタイプでは、デザインだけでなく製造技術にも大きな隔たりがあります。

また近年では、ホログラムや目に見えない潜像模様など、最先端の技術が次々と採り入れられてきました。

ここからは、発行時期や登場人物によって区分される旧一万円札の種類と、それぞれが持つ価値について詳しくご紹介します。

聖徳太子一万円札(C号券)とは

「聖徳太子一万円札」として親しまれている紙幣は、C号券に分類される日本初の一万円札として1958年(昭和33年)に登場しました。

当時の日本は戦後の復興期から高度経済成長期へと移り変わる途上にあり、急速に発展する経済を支えるために高額紙幣の需要が高まっていた時代でした。

聖徳太子はすでに五千円札や千円札の肖像にも採用されていたほど、日本の文化的・歴史的象徴として広く認知されており、その高い知名度と尊敬を集める人物像から選ばれたのです。

デザイン面では、お札の表面に堂々とした聖徳太子の肖像画が配置され、裏面には鳳凰像が描かれています。サイズは現在の紙幣よりもやや大きく作られており、手に取ると重厚感のある印象を受けます。

偽造防止技術については、当時としては最新技術が導入されていたものの、現代の基準から見ればシンプルな造りで紙幣表面の精密な模様や透かし、凹版印刷などが主な対策でした。

ただ、当時の製造水準ではこれらが最先端の技術とされており、日本銀行券としての信頼性を支える重要な要素でもあったのです。

しかし、発行から時を経るにつれ、印刷技術の進歩に伴って偽造リスクが次第に高まってきたことから、より強力な偽造防止策を備えた新札(D号券)への移行が検討されるようになりました。

それでも、聖徳太子の一万円札は昭和から平成初期にかけて広く流通し続け、多くの日本人にとって「一万円札といえば聖徳太子」というイメージを深く刻み込むほどの存在感を放ちました。

今でもその懐かしさや歴史的価値から、コレクション対象として熱心なファンを惹きつけているのが特徴です。

福沢諭吉一万円札(D号券)の特徴と価値

1984年(昭和59年)に導入されたD号券の「福沢諭吉一万円札」は、聖徳太子のC号券に代わる新しい顔として登場しました。

福沢諭吉は「学問のすゝめ」などで知られる啓蒙思想家であり、日本の近代化に多大な貢献をした人物のひとりです。

国内外での知名度も高く、「近代日本の父」とも称される福沢諭吉の起用は、新しい時代を切り拓いてきた日本人の精神を紙幣に映し出す試みでもありました。

D号券では偽造防止技術として、より精巧な透かしや潜像模様、肉眼では読み取れないほど小さなマイクロ文字などが採り入れられ、印刷方法も大幅に改良されました。

これにより、紙幣の透かし部分で福沢諭吉の肖像が立体的に浮かび上がったり、光の角度によって隠れた文字や図柄が見えたりするなど、格段に高度な仕掛けが施されています。

デザイン面では、表面に福沢諭吉の姿が描かれ、裏面にはキジが優美な姿を見せています。

歴史的意義としては、高度経済成長を乗り越え国際化の波に乗った日本が、さらに自立的な社会発展を目指す姿を象徴する紙幣として位置づけられました。

福沢諭吉自身が西洋の先進文化を積極的に採り入れながらも、日本固有の精神性を大切にした人物だったことから、当時の日本社会が求めていた近代化の理想像と見事に合致していたといえるでしょう。

福沢諭吉の一万円札(E号券)の歴史と価値

2004年(平成16年)から発行が始まったE号券の福沢諭吉一万円札は、D号券をさらに進化させた洗練されたデザインと最新技術が惜しみなく盛り込まれています。

表面の肖像画は引き続き福沢諭吉が採用されました。

偽造防止技術としては光の加減で輝きが変わるホログラムや、さらに精密化されたマイクロ文字、角度によって色調が変化する特殊インクなど、当時としては革新的な技術が次々と導入されました。

紙幣を傾けると不思議とキラキラと光る部分が現れるのは、E号券のもっとも印象的な特徴のひとつです。

裏面のデザインは平等院鳳凰堂鳳凰像が描かれ、より進んだ印刷技術によって立体感や繊細さが一段と引き立つよう工夫が凝らされています。

E号券は長い期間にわたって私たちの日常へ溶け込み、2024年に予定されている新紙幣(F号券)への移行まで、日本経済の血液として活躍し続けてきました。

この期間は、日本がデフレの長期化やグローバル経済の急激な変動など、数々の経済的試練に直面してきた時代でもあります。

E号券に採用された最先端技術は、こうした困難な状況の中でも、日本通貨に対する信頼を揺るぎないものとして守り抜くための重要な役割を果たしてきました。

これまで培われてきた偽造防止の技術やノウハウが一段と磨きをかけられているため、近年ではD号券を上回るセキュリティ性能を持った紙幣として高く評価されています。

通常の流通品であれば、まだまだ一万円札として広く流通しているため、特別なプレミアはつきにくい傾向にありますが、特別な希少性を持つ紙幣は例外的に高い価値が認められることもあります。

たとえば、すべての数字が同じ「ゾロ目」や前後の番号がきれいに並んだ「連番」、あるいは印刷ミスによるズレやインクのかすれなどが生じた「エラー紙幣」はコレクターからも人気です。

こうした特別な紙幣は、金銭的価値を超えた収集家にとっての魅力があるため、専門のオークションや買取業者で予想外の高額査定がつくことも珍しくありません。

2024年からの紙幣「渋沢栄一の一万円札(F号券)」

2024年から発行されたF号券の一万円札には、新たに「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一の肖像が採用されています。

渋沢栄一は数多くの企業や銀行の設立に携わり、近代的な経済システムの礎を築いた人物として高い評価を受けています。

日本の経済発展に多大な貢献をした偉人として、福沢諭吉の後を継ぐ形で新しい一万円札の顔となることは、社会的にも大きな話題を呼び起こしました。

デザイン面での変更は肖像画の刷新にとどまらず、裏面には東京駅丸の内駅舎が描かれました。

これは日本の玄関口ともいえる東京駅の歴史的価値や、近代建築としての美しさを国内外に広くアピールする意図があり、日本を訪れる外国人観光客にとっても印象深い象徴となることでしょう。

旧札となるE号券とF号券のもっとも顕著な違いは、肖像とデザインコンセプトの一新に加えて、偽造防止技術がこれまで以上に強化されている点にあります。

今後はF号券が主役として流通の中心を担い、E号券やそれ以前のD号券などは徐々に姿を消していくことになるでしょう。

しかし、これらの旧一万円札が法定通貨としての価値を失うわけではなく、引き続き問題なく使用できます。

旧一万円札の価値を高めるポイントと注意点

古い紙幣を手にしたとき、まず頭に浮かぶのは「これは本当に価値があるのだろうか」という疑問ではないでしょうか。

実際のところ、保存状態の善し悪しや、珍しい番号を持つかどうかなど、ちょっとした違いによって買取価格も大きく変わることがあります。

ここでは、旧一万円札をできるだけ高く売るために知っておきたい保存方法や、査定を受ける際の注意点についてご紹介します。

劣化を防いで良好な状態を保つ

旧紙幣を長期間保管する際は、湿気や直射日光を避け、紙の酸化による変色や劣化を防ぐことが何よりも大切です。

透明の保護フィルムなどに入れて丁寧に保管すれば、折り目や汚れがつくリスクを最小限に抑えられます。

紙幣は本質的に紙でできているため、保管環境が悪いとシミや変色、破れなどが生じやすく、一度ダメージを受けると元に戻すことは困難です。

美しい状態を維持することが、価値を高めるもっとも基本的な第一歩といえるでしょう。

逆にいえば、深い折れ跡や目立つ汚れがある場合は、コレクション目的での魅力が大幅に低下し、高価買取の対象からは外れてしまう可能性が高くなります。

珍しい「記番号」は高価買取に?

旧一万円札の査定では、紙幣のシリアルナンバーの並びも重要な判断材料となります。

すべての数字が同じ「ゾロ目」や前後の番号が続く「連番」、特別な意味を持つ組番号などは、コレクターにとくに好まれる傾向があり、通常の番号よりも高額取引が期待できるでしょう。

また、印刷ミスなどによって生じた「エラー紙幣」も、その発行枚数が極めて限られているため、希少価値によって思いがけない高額査定につながる可能性を秘めています。

ただし、偽造紙幣や後から人為的に加工された紙幣の場合は取引の対象外となりますので、十分な注意が必要です。

旧一万円札の高価買取は「福ちゃん」

このような細かなチェックポイントや適正な査定額の判断を個人で行うことは困難であるため、専門的な知識と経験を持つ買取サービスを利用するのが安心です。

「買取福ちゃん」のように紙幣の買取実績が豊富な業者であれば、旧一万円札に関する深い知識も備えているため、あなたの大切な紙幣に対して適切な価格を提示いたします。

旧一万円札の高価買取をお考えなら、まずは無料査定を依頼してみてはいかがでしょうか。

まとめ

旧一万円札は、時代の移り変わりや社会の発展に合わせて、偽造防止技術やデザイン、肖像画が大きく進化してきました。

最初に登場した聖徳太子一万円札(C号券)は高度経済成長の幕開けとともに誕生し、多くの日本人の記憶に深く刻まれています。

また、福沢諭吉が初めて採用されたD号券や、さらに技術的洗練を重ねたE号券を見れば、日本の紙幣がいかに絶え間ない進化を遂げてきたかが鮮明に伝わってきます。

これらの紙幣はやがて「旧札」となっていきますが、決して無価値になるわけではありません。

むしろ、発行枚数や保存状態によっては予想以上の買取価値がつくこともあり、コレクション対象としての魅力もますます高まっているのです。

とくに珍しい記番号(シリアルナンバー)を持つものや、ほとんど使用された形跡のない美品の紙幣であれば、買取市場で思いがけない高評価を得られる可能性も十分にあります。

2024年に渋沢栄一をあしらった新たなF号券が登場したことで、福沢諭吉のE号券を含め、それ以前の旧一万円札に対しても新たな注目の目が向けられるでしょう。