- 古銭/記念硬貨

- 2025.07.14

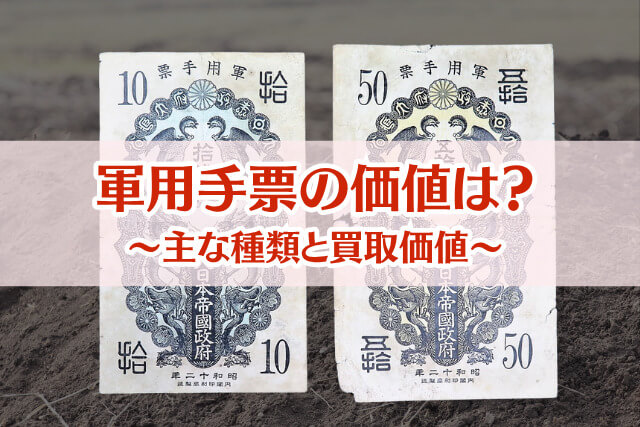

軍用手票の価値はどのくらい?種類別の買取相場と高く売るコツを徹底解説

「家の片隅で見つけた古い紙幣が実は貴重な軍用手票だった……」

そのようなケースは決して珍しくありません。

軍用手票は、戦時下という特殊な状況で発行された紙幣であり、古銭としての価値以上に、歴史を物語る資料としての価値やコレクターズアイテムとしての深い魅力を持っています。

この記事では、軍用手票の価値に焦点を当て、その歴史的背景から主な種類、そして気になる買取相場までを徹底的に解説いたします。

さらに、お手持ちの軍用手票を少しでも高く売るためのコツもご紹介。査定や売却をお考えの方もぜひご覧ください。

軍用手票とは?その歴史的背景と種類

軍用手票と一言でいってもその種類は多岐にわたり、それぞれの時代背景や発行地域によってデザインや額面、さらには紙質までもが異なります。

主な軍用手票として、日本の近代史における西南戦争で発行された「承恵社札」や「西郷札」に始まり、日清戦争や日露戦争、そして太平洋戦争(大東亜戦争)期に発行された「大東亜戦争軍票」などが挙げられます。

この多様性こそ、軍用手票のコレクション性の高さを生み出す大きな魅力です。

まず軍用手票がどのような目的で生まれ、歴史の中でどのような役割を担ってきたのか、その概要を詳しく見ていきましょう。

軍用手票の定義と役割

「軍用手票」は、主に戦争中や占領地といった特殊な状況下において、軍隊または政府が発行し、通常の通貨に代わって使用された特別な紙幣のことを指します。

一般的には「軍票(ぐんぴょう)」という通称で知られています。

その主な役割は、現地の住民からの物資調達を円滑に進めたり、兵士への給与を支払ったり、その他さまざまな軍事活動に必要な経費を支弁することでした。

通常の通貨流通が困難であったり、不適切と判断されたりする状況下で、非常に重要な役割を果たしたのです。

多くの場合、これらの軍票は金や銀といった正貨による裏付けを持たない不換紙幣であり、発行する軍や政府の信用力と強制通用力によってその価値が支えられていました。

そのため、戦況や発行元の状況によって価値が大きく変動する不安定な側面も持ち合わせていたのが特徴です。

軍用手票が発行された歴史的背景

日本における軍用手票の発行は、1877年(明治10年)の「西南戦争」が始まりとされています。

このとき、西郷隆盛率いる薩摩軍(西郷軍)は、戦費調達のために「承恵社札」や「西郷札」といった軍票を発行しました。

当初は国内の反乱という状況下で使用されており、その後、日本の国力拡大とともに軍用手票の役割も国外へと広がっていきます。

日清戦争(1894~1895年)、日露戦争(1904~1905年)といった大きな戦争を経て、第一次世界大戦時の青島出兵(1914年)やシベリア出兵(1918~1922年)、そして長期にわたる日華事変(1937~1945年)においても軍票が発行されています。

さらには広範な地域を巻き込んだ太平洋戦争(1941~1945年)へと続く中で、日本軍はその活動範囲をアジア各地から太平洋地域へと拡大していきました。

それに伴い、軍用手票もまた、これらの地域で軍事費調達や経済活動の手段として発行・使用されることとなったのです。

これらは、戦時下の特殊な経済状況下で、軍事作戦を遂行するためには不可欠な手段のひとつでした。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

気になる軍用手票の価値!価格が決まる要因とは?

軍用手票は、「古いお金」というだけでなく、それらが使われた時代を表す歴史的資料としての価値や、収集家たちの収集対象となるコレクターズアイテムとしての価値を併せ持っています。

しかし、同じ種類の軍用手票であっても、その保存状態や現存する数など、さまざまな要因によって査定額は大きく変動するのが実情です。

ここでは、軍用手票の価値を決定づける主なポイントや、残念ながら市場に存在する偽物を見分けるための注意点などを詳しく解説いたします。

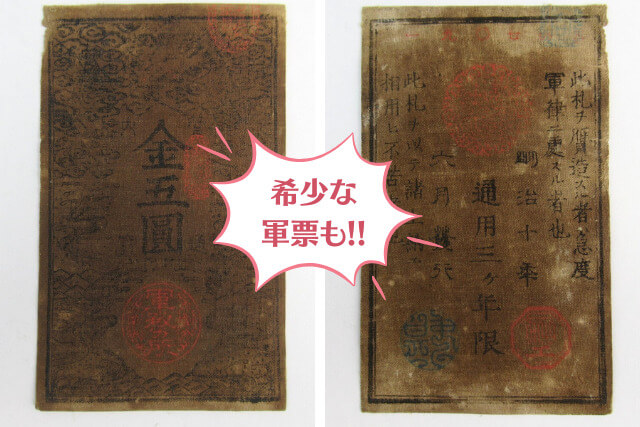

軍用手票の価値を左右する「希少性」

軍用手票の現存数が少なければ少ないほど、コレクターの間での需要が高まり、結果としてその価値は上昇する傾向にあります。

たとえば、発行期間が極めて短かった日清戦争軍票は現存数が数枚ともいわれ、日本古銭の中でも屈指の珍品とされているのです。

また、日華事変軍票のうち、フランス領インドシナ方面での使用が限定的だった「ろ号券」や、西南戦争時の「承恵社札」なども発行数が限られています。

戦後にその多くが回収・破棄されたため、現存数が少なく高額査定の対象となりやすいのです。

一方で、当時大量に発行されたものは、比較的入手しやすいため価値も低くなる傾向があります。

軍用手票の価値を左右する「状態」

軍用手票は紙で作られており、その保存状態は価値を大きく左右する極めて重要な要素となります。

発行された当時のままのような「未使用」や、それに近い「極美品」といった状態のものは高評価を得やすく、コレクターからの人気も高い傾向にあります。

逆に、長年の間に生じた折り目・破れ・シミ・穴・落書き・虫食いやカビによる損傷などは、価値を大幅に下げてしまう要因となるでしょう。

軍用手票の査定においては、「未使用・極美品・美品・並品」といった等級が用いられ、状態が良いものほど高値で取引されています。

軍用手票の価値を左右する「歴史的価値・人気(特殊性)」

特定の歴史的事件や有名な戦役、あるいは特殊な部隊にのみ支給されたといった背景を持つ軍用手票は、その歴史的背景自体に価値が見いだされ、コレクターからの人気も高い傾向があります。

また、エラープリント(印刷ミス)のあるものや特定の記号・番号を持つもの、あるいはフィリピンで発行された「ほ号券」に見られるような補償要求のスタンプが押されたものなど、特殊性を持つ軍用手票は通常の軍票よりも高い価値になるでしょう。

たとえば、「は号券」の1000ルピア券のように特定の高額面で現存数が極端に少ないものは、高い希少価値からコレクター市場で注目され、高値で取引されています。

軍用手票の価値を左右する「種類・発行年」

どの戦争や事変で発行された軍用手票であるか(種類)、そしてそれがいつ発行されたものであるか(発行年)によっても、基本的な価値の範囲は大きく異なります。

日清戦争軍票は極めて高価なものの、日露戦争軍票はそれに比べると現存数が多く、比較的入手しやすいものもあります。

また、同じ日華事変軍票の中でも、初期の甲号券と後期のろ号券では希少性がまったく異なり、ろ号券のほうが格段に価値が高いと評価されているのです。

さらに、同じ種類の軍票であっても発行された年次や時期によって細かなデザインが変更されていたり、使用インクの色が異なっていたり、あるいは記号や番号の有無といった差異が見られることも。

こうしたわずかな違いが希少性を生み、特定のバージョンだけが非常に高価になるケースも少なくありません。

このように細かな違いまで見極めることは、軍用手票の価値を判断するうえで非常に重要なことなのです。

偽物やレプリカの見分け方(注意点)

残念ながら、価値の高い軍用手票やコレクター人気の高い種類には、当時作られた偽造券や、後世に作られた精巧なレプリカ(複製品)が出回っていることがあります。

とくに、戦時下に粗雑な印刷や低品質な紙で製造された日華事変軍票などは、当時から偽造の対象になりやすかったといわれています。

また、第二次世界大戦中には、敵国の経済を混乱させる目的で、国家ぐるみで相手国の紙幣を偽造する「謀略札(ぼうりゃくふだ)」の製造も行われました。

日本も中国の法幣を偽造した事例があり(杉工作)、逆に連合国側が日本の軍票を偽造した(例:真偽不明の丙号異式100円券)可能性も指摘されています。

これらの偽物やレプリカは、一見しただけでは本物との区別が非常に難しいものも多く、専門的な知識を持たない方が見分けるのは困難なのが現状です。

真贋の判定には、紙質(手触り・厚み・戦時下の紙の特徴など)や印刷技術(線の鮮明さ・色の濃淡・版のズレなど)、インクの種類や色合い、そして押されている印章の形状や文字の書体などを真正品と比較しながら総合的にチェックする必要があります。

もしお手元の軍用手票が本物かどうか疑わしい場合や価値がよくわからない場合は、ご自身で判断しようとせず、まずは古銭や紙幣の鑑定に長けた鑑定士や、信頼できる買取業者に相談するのが最も確実で安全な方法です。

高価な品物であれば、専門の鑑定機関の鑑定サービスを利用することもひとつの選択肢です。

購入時や売却時の思わぬトラブルを未然に防ぐためにも、真贋の最終的な判断はプロの眼に委ねることを強くオススメします。

軍用手票の額面と実際の価値は違う?

軍用手票には、「拾圓」や「百圓」といったように、発行当時の通貨単位での額面が記載されています。

しかし、この額面金額は、あくまでも軍票が発行された当時の価値を示すものであり、現在の古銭市場における実際の取引価格や買取価格とは基本的に連動しません。

軍用手票の現在の価値は、その歴史的背景や現存数の多寡(希少性)、収集家からの人気度、そして何よりも保存状態の良し悪しといったコレクターズアイテムとしてのプレミア性によって総合的に決定されます。

たとえば、額面がわずか10銭の軍票であっても、それが極めて希少な種類であったり未使用に近い完璧な状態で保存されていたりすれば数万円、場合によってはそれ以上の高い価値が付くこともあります。

逆に、額面が100円や1000円といった高額な軍票であっても、発行枚数が非常に多く現存数も豊富であったりあるいは保存状態が悪く激しく損傷していたりすると、額面を大きく下回りさほど高くない評価額になってしまうケースも。

軍用手票の価値は、額面の数字の大小ではなく、その1枚1枚が持つ歴史的・文化的な背景と、コレクター市場における需要と供給のバランスによって決まることを覚えておくとよいでしょう。

【種類別】軍用手票の価値と買取相場

ここからは、日本の歴史の中で発行されてきた代表的な軍用手票を種類別にピックアップし、それぞれの発行背景や特徴、そして気になる買取相場の目安についてご紹介します。

軍用手票の買取価格は、その保存状態(未使用・美品・並品など)や市場での需要、そして査定を行う時期の相場によって大きく変動するため、一概に「この種類の軍票なら必ずこの値段」と言い切ることは困難です。

しかし、それぞれの軍用手票が持つ基本的な特徴や希少性を事前に押さえておくことで、より正確な価値への理解が深まります。

以下の軍用手票をひとつずつ見ていきましょう。

✔︎ 承恵社札

✔︎ 西郷札

✔︎ 日清戦争軍票

✔︎ 日露戦争軍票

✔︎ 青島出兵軍票

✔︎ シベリア出兵軍票

✔︎ 日華事変軍票/支那事変軍票

✔︎ 大東亜戦争軍票

✔︎ 在日米軍軍票

承恵社札(しょうけいしゃさつ)

「承恵社札」は、1877年(明治10年)の西南戦争の際に、西郷隆盛率いる薩摩軍(西郷軍)が戦費を調達する目的で発行した日本初の軍用手票のひとつです。

厳密には、承恵社という士族によって設立された商社を通じて発行された証券といわれていたものの、その実態は西郷軍の財政を支えるためのものでした。

承恵社札は和紙に印刷され、関係機関の印が押された比較的簡素な証書形式であったと考えられています。

額面には5円・1円・半円(50銭)の3種類があったとされますが、現存が確認されているのは1円札と半円札のみです。

紙質や印刷技術が当時のレベルであったことや、戦後の混乱などにより、良好な状態で現存するものは多くありません。

発行期間が約1年と短く、西南戦争終結後に明治政府によってその大部分が回収・破棄されたため、現存数は極めて少ないとされています。

そのため、コレクター間での人気が非常に高く、日本の軍用手票の中でも高い希少価値を持つといえるでしょう。

状態が良いものであれば、数万円から数十万円、場合によってはそれ以上の価格で取引されることもあります。

西郷札(さいごうさつ)

「西郷札」もまた、西南戦争の際に西郷軍が発行した軍用手票です。

承恵社札の発行後も続く資金難に対応するため、西郷軍が新たに発行しました。宮崎の軍務所が発行したものは「軍務所札」とも呼ばれます。

西郷札の最も際立った特徴は、紙ではなく布との混合で製造された点です。額面は10円・5円・1円・50銭・20銭・10銭の6種類があり、額面ごとに異なる色で染められていました。

券面には「管内通寶」といった文字や偽造罰則に関する警告文などが記されていました。その素材の珍しさや、反乱軍が発行した通貨という歴史的背景から、特別な意義を持つ軍票とされています。

西郷札も承恵社札と同様、戦後に明治政府によって回収・破棄されたため希少ですが、西郷隆盛への信望から一部が記念品として保管されたケースもあり、承恵社札よりはやや多く現存する可能性も。

それでもコレクター価値は非常に高く、数万円から数十万円の価格で取引されることが一般的です。

美品の具体的な買取価格としては、以下の事例が見られます。

・10円札:10万円

・5円札:3万円

・1円札や50銭札:2万円

・20銭札や10銭札:2万5千円

日清戦争軍票

「日清戦争軍票」は、1894年(明治27年)から1895年(明治28年)にかけて起こった日清戦争の遂行のために発行されました。主に戦地となった清国(現在の中国)や朝鮮半島で使用されました。

日清戦争軍票の通貨単位には、当時の清国の通貨単位であった「両(りょう)」が用いられています。

額面は2銭5分(25文に相当)・5銭・1両・5両・10両の5種類。デザインは、明治時代に発行された日本政府の紙幣「明治通宝」のデザインを踏襲した縦長の形式が特徴です。

日清戦争軍票は、日本の軍用手票の中でも極めて希少価値が高いことで知られています。

その理由は、戦争が日本側の予想よりも早期に終結したため発行期間が非常に短く、発行量も極めて限定的だったこと、さらに戦後にはほぼ全量が回収されたためです。

実際に流通した状態で現存が確認されているのは1両札が数枚のみとされ、ほかの額面については見本券が現存する程度。

そのため、市場に出ることはめったになく、もし現れれば歴史的発見と呼べるレベルで、まさに幻の軍票といえるでしょう。

日露戦争軍票

「日露戦争軍票」は、1904年(明治37年)から1905年(明治38年)にかけての日露戦争に際して発行されました。

ロシアとの関係悪化を受けて開戦前から準備が進められ、開戦直後の1904年または1905年2月に発行されたといわれています。主な使用地域は、戦場となった満州(現在の中国東北部)や朝鮮半島でした。

通貨単位は銀円単位で、額面には10銭・20銭・50銭・1円・5円・10円の6種類がありました。デザインは日清戦争軍票と同様に、明治通宝のデザインを流用した縦長の形式です。

特筆すべきは、主な使用地であった朝鮮半島や満州での利便性を考慮し、裏面には朝鮮語(ハングル)による注意書きが併記されていた点です。

また、軍票の価値を維持するため、戦地の横浜正金銀行の各支店や日本国内の指定金庫、韓国の金融機関や郵便局などで正銀貨との兌換が保証されていました。

日清戦争軍票と比較すると格段に現存数が多く、とくに低額面のものは、従軍した兵士が戦勝記念として日本に持ち帰った例も多いため、比較的入手しやすい傾向にあります。

それでも収集対象としての人気は高く、額面や保存状態によって数千円から数十万円の価値になるでしょう。これらは、高額面になるほど希少価値は高まります。

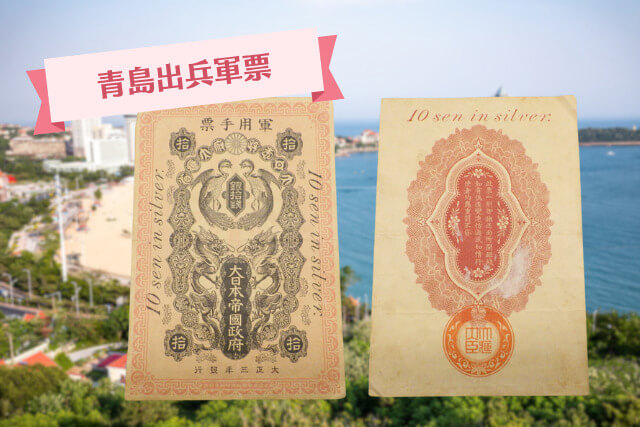

青島出兵軍票(ちんたおしゅっぺいぐんぴょう)

「青島出兵軍票」は、第一次世界大戦中の1914年(大正3年)9月に発行されました。

日英同盟に基づき、日本がドイツに対して宣戦布告した後、中国の山東半島にあったドイツの租借地・青島を攻略する作戦の際に使用されたものです。

通貨単位は銀円単位で、額面は日露戦争軍票と同じく10銭・20銭・50銭・1円・5円・10円の6種類。デザインは縦長形式で、日露戦争軍票とよく似た図案です。

発行期間がわずか2か月と短かったため、比較的希少な軍票とされています。そのため、日露戦争軍票よりも高値で取引される傾向です。

価値は数万円から数十万円の価格帯がメインですが、高額面の5円札や10円札は買取価格がつけられないほどの価値を持ちます。コレクターの間でも注目度が高い軍票のひとつでしょう。

シベリア出兵軍票

「シベリア出兵軍票」は、その名のとおりシベリア出兵の際に発行されました。この出兵は、ロシア革命後の混乱期(1918年~1922年)に、日本がチェコ軍団救出を名目としてほかの連合国と共に行ったものです。

発行は1918年(大正7年)で、1922年(大正11年)まで使用。主にシベリアおよび北満州で使用されました。

通貨単位は金円単位であり、金兌換(金との交換を保証)であったとされています。

額面は10銭・20銭・50銭・1円・5円・10円の6種類です。デザインは縦長形式で、日本語に加えてロシア語による表記が併記。これは、現地のロシア人との取引を円滑にするための配慮でした。

シベリア出兵軍票は日本政府による回収が徹底されたため、現存数は多くありません。とくに流通量が少なかった高額面の5円札や10円札は価値が高いとされています。

一般的なものでも数万円から数十万円の価値が付くこともあり、高額券は状態によって数十万円から百万円近い価値が見込めるでしょう。

日華事変軍票/支那事変軍票

「日華事変軍票(にっかじへんぐんぴょう)」、または「支那事変軍票(しなじへんぐんぴょう)」とも呼ばれるこの軍票は、1937年(昭和12年)の盧溝橋事件を発端とする日中戦争の期間中、1945年(昭和20年)の終戦まで発行されました。

公式には「昭和十二年軍用手票」とも称される軍票です。

満州を除く中国大陸の広範な占領地域で使用され、軍事費の支払いや、1938年9月以降は軍人・軍属の給与支払いにも用いられました。

日華事変軍票は、その発行時期やデザインによって多くのシリーズに分類されます。

主なものとして、伝統的な縦長形式で明治通宝のデザインに基づいた「甲号券」、既存の日本銀行兌換券に「日本銀行兌換券」の文字を抹消して「軍用手票」と加刷した横長の「乙号券」。

乙号券と似ているものの、日本銀行の文字などを最初から除いて印刷された「丙号券」。

ほかにも、龍や鳳凰といった新しい独自のデザインを採用した「丁号券」と「戊号券」、フランス領インドシナ(仏印)方面での使用を目的としたものの、発行が限定的で希少価値の高い「ろ号券」などが挙げられます。

戊号券では発行者名義が「大日本帝国政府」に変更されたり、ろ号券では裏面の日本通貨の兌換文言が削除されたりなど、いくつかの変遷も見られました。

日華事変軍票は、長期間にわたり大量に発行されたため、乙号券・丙号券・丁号券・戊号券の多くは比較的現存数が多く、入手しやすい傾向にあるため数百円から数千円程度で取引されることが一般的です。

しかし、シリーズや状態によっては価値が大きく異なります。たとえば、デザインが古臭いとされ不評で流通量が少なかった甲号券はやや希少な位置づけとなっています。

丙号券の中には、連合国側による偽造謀略札の可能性も指摘された「異式100円券」という特殊なものも存在し、価値は低いとされる一方で、その発行経緯には謎が多いとされているのです。

ろ号券は、フランス領インドシナ方面での使用を想定して計画された説が有力で、平和的進駐に変更された経緯などから発行量や実際の流通が限定的だったともいわれています。

これら日華事変軍票には詳しい発行数や流通状況は不明点も多いものの、コレクター市場では希少性が高いシリーズとして人気を集めています。

大東亜戦争軍票(だいとうあせんそうぐんぴょう)

大東亜戦争軍票は、1941年(昭和16年)12月の太平洋戦争(大東亜戦争)開戦以降、終戦まで発行された軍票です。

東南アジア(マレー・フィリピン・ビルマ・オランダ領東インドなど)およびオセアニアの広大な地域で使用されました。

これまでの円建て軍票とは異なり、各占領地で従来流通していた現地通貨単位(グルデン・ドル・ペソ・ルピー・ポンドなど)で額面が表示されたのが大きな特徴です。

発行者は主に「大日本帝国政府」でしたが、一部の後期発行分や関連紙幣は、日本が設立した現地金融機関である南方開発金庫によって発行されました。

軍票のシリーズの分類は諸説あるものの、以下のように使用された地域別にカタカナの接頭辞によって識別されていたとされます。

は号券

オランダ領東インド(現在のインドネシア)。当初グルデン、後にルピア建。

に号券

イギリス領マラヤ(シンガポール、マレー半島など)。海峡ドル建。パンノキやバナナが描かれ、とくに10ドル札は「バナナ・マネー」として知られます。

ほ号券

アメリカ領フィリピン。ペソ建。リサール記念碑などが描かれました。

へ号券

イギリス領ビルマ(現在のミャンマー)。ルピー建。アーナンダ寺院が描かれました。

と号券

オセアニア(ギルバート諸島、ソロモン諸島など)。ポンドおよびシリング建。パンノキやヤシが描かれました。

大東亜戦争軍票は、占領地で経済をコントロールする目的で膨大な量が発行され、結果として各地で深刻なインフレーションを引き起こしました。

そのため、一般的には現存数が非常に多く、コレクター価値は低いものが大半で、多くは数百円程度で取引されています。

しかし、特定の高額面やシリーズ、あるいは保存状態が極めて良好なものによっては、希少価値が認められ高値の付くこともあります。

たとえば、「は号券1000ルピア券」は極めて希少で価値が高く、数千円から良品なら10万円以上で取引されるケースも。

と号券は、使用された島々の多くが貨幣経済を必要としない部族社会だったため、実際にはほとんど使用されなかったといわれています。

それゆえ、ほかの大東亜戦争軍票よりはやや希少かもしれませんが、一部額面を除くとそこまで高い価値は見込めないでしょう。

在日米軍軍票

「在日米軍軍票」は、第二次世界大戦後の日本占領期に、日本国内(および一部旧外地)で使用するために連合国軍(主にアメリカ軍)が発行した軍票です。

在日米軍軍票には、主に「A円券」と「B円券」の2つのタイプが存在します。

「A円券」

1946年(昭和21年)に連合軍総司令部によって発行。当初は日本の旧海外領土での使用が想定され、主にアメリカ軍政下の南朝鮮(現在の韓国)で使用されました。

肖像はなく、単純な彩文模様のデザインで、1円・5円・10円といった額面が確認されています。

A円券は、B円券に比べて流通期間が短かったため現存数は少なく、希少とされています。そのため、B円券よりは少し高めの価値となる傾向にあり、数百円から数万円程度が相場とされているのです。

高額面で状態の良いA円券は、それ以上の価格帯にも期待できます。

「B円券」

1945年(昭和20年)以降、同じく連合軍司令部によって発行されました。当初は日本本土での流通も想定されていましたが、日本政府の反対により本土での広範な流通は限定的でした。

その後、占領下の日本における米軍関係者および基地内での主要通貨となり、とくにアメリカ統治下の沖縄(琉球諸島)では、1958年(昭和33年)にアメリカドルに切り替えられるまで基軸通貨として流通。

A円券と同様に肖像のない単純な彩文模様で、10銭・50銭・1円・5円・10円・20円・100円・1000円といった額面がありました。

B円券は、長期間にわたり大量に流通したため、一般的に非常に多く現存しており、価値は低いものがほとんどです。

多くは数百円から数千円程度で取引されますが、種類や状態、シリーズによっては価値が上がることもあるでしょう。

軍用手票をより高く売るための3つのポイント

大切に保管されてきた軍用手票。もし手放すことをお考えなら、少しでもその価値を正当に評価してもらい、納得のいく価格で買い取ってもらいたいですよね。

軍用手票の査定にはいくつかのポイントを押さえておくことで、より高額な査定額を引き出すことが可能です。

ここでは、お手持ちの軍用手票を少しでも高く売るために、ぜひ実践していただきたい3つのポイントをご紹介します。

1. 良好な状態で保管する

軍用手票は基本的に紙でできているため、非常にデリケートなアイテムです。

その価値を維持し、高額査定を目指すうえで最も基本的なことは、何よりもまず「良好な状態での保管」が重要となります。

湿気や直射日光、虫食いや空気中の酸による酸化などは、紙の劣化・変色・シミ・カビの発生といった深刻なダメージを引き起こし、軍用手票の価値を大幅に下げてしまいます。

具体的には、以下のような点に注意して保管しましょう。

✔︎ 高温多湿な場所は避け、風通しの良い温度変化の少ない涼しい場所に保管

✔︎ 紙幣専用のアルバムや、専用ケースなどに入れて、直接空気に触れるのを防ぐ

✔︎ 直射日光や蛍光灯の光が直接当たらないようにする

✔︎ 保管場所には、乾燥剤や防虫剤(紙幣に直接触れないように注意)を適切に使用

✔︎ もともと折り目があるもの以外は、新たな折り目をつけないように丁寧に扱う

こうした日ごろの丁寧な取り扱いと適切な保管環境によって、査定時の評価が大きく異なります。

2. 鑑定書や付属品があればそろえる

もしお手持ちの軍用手票に、購入時の鑑定書や由来を示す書類、あるいは発行当時の封筒や説明書といった付属品が残っている場合は、それらを必ず一緒にそろえて査定に出しましょう。

とくに、信頼できる専門機関や専門家が発行した鑑定書は、その軍用手票が本物であることの強力な裏付けとなり、査定額アップに直結する可能性が高まります。

また、入手した経緯がわかるメモや、もともとの所有者に関する情報なども査定士に伝えることで、品物の来歴がより明確になりプラス評価につながることも。

古い封筒や紙幣が挟まれていた台紙、発行時の説明書きなど、一見すると価値がないように思えるものでも、コレクターにとっては当時の状況を知るうえで非常に興味深いアイテムとなる場合があります。

可能な限り、軍用手票に関連するものはすべてまとめて査定に出すことをオススメします。

3. 信頼できる専門買取業者に依頼する

軍用手票の価値を正しく評価してもらうためには、その道のプロフェッショナル、つまり古銭や紙幣に関する深い専門知識と豊富な査定実績を持つ買取業者に依頼することが最も重要です。

軍用手票は種類が非常に多岐にわたり、同じ種類でも発行年や細かなデザインの違い、特殊な記号の有無などによって価値が大きく変動します。

また、偽物やレプリカも存在するため、その真贋を正確に見極める眼力も不可欠です。

信頼できる専門買取業者を選ぶポイントとしては、以下のような項目が挙げられます。

✔ 古銭・紙幣専門の査定士が在籍しているか

✔ 軍用手票の買取実績が豊富か

✔ 手数料や査定料が無料か

✔ 利用者の口コミや評判が良いか

もしお手持ちの軍用手票の売却を検討されているなら、これらの項目をクリアしている「買取福ちゃん」の利用が賢明です。まずはどのくらいの価値になるのか、ぜひ確かめてみてください。

まとめ

軍用手票は、日本近代史の激動の時代を背景に発行された、非常に奥深い魅力を持つ銀行券です。

西南戦争期に登場した承恵社札や西郷札が代表的な軍票として挙げられます。

さらに、日清・日露戦争や第一次世界大戦、日華事変、そして広大な地域で発行された大東亜戦争軍票から戦後の在日米軍軍票に至るまでその種類は多岐にわたります。

軍用手票の価値は古い紙幣であるというだけでなく、その希少性や現存数、保存状態の良し悪し、そして何よりもそれらが持つ歴史的な意義や物語性によって大きく左右されるのです。

そのため、軍票の真価を正確に見極めるには、古銭・紙幣に関する専門知識と豊富な経験を持つ査定士による鑑定が不可欠といえるでしょう。

「福ちゃん」では、軍用手票に関する専門知識が豊富な査定士によって、お客様の大切な品物を1点1点丁寧に査定し、その価値を正しく評価いたします。査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。