- 古銭/記念硬貨

- 2025.11.16

自宅で見つけた昔のお金、価値はいくら?種類別の買取価格と相場一覧

大掃除や実家の整理をしたときに、思いがけず古い紙幣やコインが出てきた経験はありませんか。「昔のお金」には歴史的価値や希少性が認められ、高額で取引されるものが数多く存在します。

昔のお金と一言にいっても、江戸時代の金銀貨や明治以降の近代銭、さらには海外のアンティークコインなど、その種類は非常に豊富で、それぞれ価値は大きく異なります。希少価値や素材としての価値が高いもの、保存状態が良いもの、エラーがあるものについては、額面の何倍もの高値が付くこともあるでしょう。

ご自宅やご実家に眠っている古銭が思わぬ価値を持っているという可能性もあるので、どのような古銭にどれくらいの価値があるのかチェックしてみることをおすすめします。

本記事では、昔のお金の価値はどのような基準で決まるのか、昔のお金にはどのような種類があるのかについて詳しく解説します。

【記事のポイント】

- ✅古銭の価値は希少性、歴史、市場動向などの要素で決まります

- ✅エラー銭や純金製記念硬貨は高額査定の可能性あり

- ✅無理な手入れは避け、専門家の無料査定で正しい価値を確実にご確認ください

【価値・買取相場一覧】昔のお金の種類と値段

日本や海外のお金の歴史は古く、昔のお金を「現在製造されていないお金」と定義した場合、その種類は多数に上ります。ここでは昔のお金を江戸時代、明治以降、記念硬貨、エラー銭、海外の古銭のカテゴリに分類し、それぞれの特徴やおおよその相場をまとめました。

江戸時代の古銭(大判・小判・穴銭など)

| 種類 | 相場 |

| 天正菱大判 | 数千万円~ |

| 寛永通宝 | 数百円~数万円 |

※製品の状態によっては買い取れない場合がございます、予めご了承ください。

江戸時代は、徳川家康が日本で初めて貨幣制度を統一した時代です。

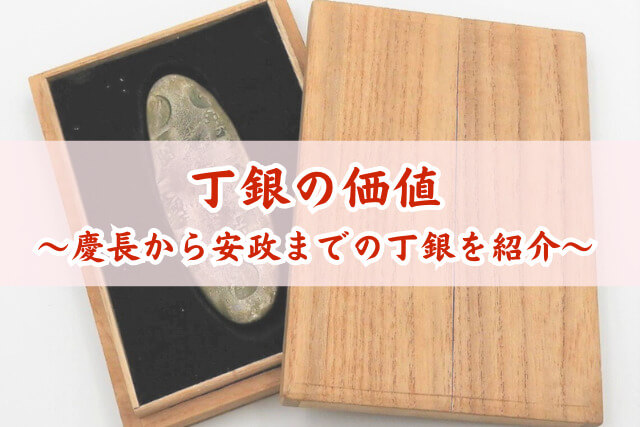

家康は、1601年(慶長6年)に大きさや重さ、品位(金銀の含有率)をそろえた大判、小判、一分金、丁銀、豆板銀という5種類の金貨・銀貨を発行しました。それから35年後の1636年(寛永13年)には、徳川家光が「銭座」を設置し、銅を主原料とした寛永通宝という銅銭の製造を開始しています。

こうして金・銀・銅貨による三貨制度が確立し、それぞれが独立した価値を持つ貨幣として使われるようになりました。

この時代に流通していた貨幣のうち、特に有名かつ価値のあるお金として知られているのが天正菱大判と、前述した寛永通宝です。

「天正菱大判」は安土桃山時代(豊臣秀吉の時代)に鋳造されたとされる大判で、表面に菱形の極印が打たれているのが特徴です。発行数が極端に少なく、さらには戦乱や改鋳によって現在ではほとんどが失われたと考えられていることから非常に希少性が高く、もし現物があれば1枚で1億円以上に及ぶこともあると言われています。

一方の「寛永通宝」は江戸時代初期から発行された代表的な銅貨です。中央に四角い穴が開いている穴銭の一種で、表面に「寛永通寳」という文字が刻印されているところが特徴です。同じ寛永通宝でも鋳造時期や鋳造場所、文字の書体などで多数のバリエーションが存在し、中でも二水永と呼ばれる初期に鋳造された一文銭は、幕府と藩の許可を得た私人が鋳造したという特殊な経緯があるため、残存数が少なく、美品の場合は数万円以上の価値が付く場合もあります。

他方、江戸の芝網縄手で鋳造された芝銭や、浅草橋場で鋳造された浅草銭は、同じ初期の寛永通宝の中でも比較的発行枚数が多かったため、相場は数百円~1,500円です。このように、同じ寛永通宝でも鋳造地や発行年によって価値が大きく変動するため、江戸時代の貨幣を見つけたら信頼できる専門業者に査定を依頼して、適正な価値を見極めてもらいましょう。

明治以降の近代銭(金貨・銀貨など)

| 種類 | 相場 |

| 旧20円金貨 | 数十万円~数百万円 |

| 新1円銀貨(大型)丸銀打ち | 数万円~数百万円 |

※製品の状態によっては買い取れない場合がございます、予めご了承ください。

1870年(明治3年)、明治新政府によって近代的な造幣局が作られ、その翌年には新貨条例が制定されました。これにより、従来の両・分・朱の4進法は廃止され、円・銭・厘の10進法が採用されることになりました。

また、金1.5gを1円とする金本位制が誕生したのもこの頃です。新政府は新貨条例の制定に伴い、政府紙幣を発行しましたが、偽札が横行したため、日本よりも印刷技術が進んでいるドイツの印刷会社に紙幣の製造を依頼。その結果、発色やデザインに優れた明治通宝札が誕生しました。

一方、大阪に建設された造幣局では金貨と銀貨がそれぞれ5種ずつ発行されました。中でも価値が高いといわれているのは、金を原料とした近代金貨(明治金貨)です。

明治金貨は、1897年(明治30年)までに作られたものは旧金貨、それ以降に作られたものは新金貨と呼ばれていますが、特に希少価値が高いとされているのが旧20円金貨です。旧20円金貨は竜や菊の紋章をあしらったデザインが特徴で、純金に近い高い金含有量(金90%)であることや、明治政府による回収などで現存数が限られていることなどから、高値が付きやすい傾向にあります。発行年や保存状態によっては、数十万円から数百万円に達する場合もあります。さらに、発行枚数の少ない明治10年銘や明治13年銘であれば、より高い価値がつくでしょう。

一方の銀貨は、基本的には金貨よりやや価値が下がるものの、一部の種類では一般的な金貨よりも高値が付けられるものもあります。例えば新1円銀貨(大型)丸銀打ちと呼ばれる種類は、竜のデザインに加え、「銀」の文字に丸印が刻印されているところが特徴で、特定の年号や保存状態によっては数万~数百万円の高値が付けられることもあります。

記念硬貨(天皇御在位・オリンピックなど)

| 種類 | 相場 |

| 昭和天皇陛下御在位60年記念10万円金貨 | 十万円以上 |

| 長野オリンピック記念硬貨 | 数万円~数十万円以上 |

※製品の状態によっては買い取れない場合がございます、予めご了承ください。

日本では節目の年や行事に合わせて記念硬貨が発行されてきました。

記念硬貨は、東京オリンピック開催を記念して発行された1964年(昭和39年)のもの以降、多数製造されてきましたが、中でもコレクター人気が高いのが昭和天皇陛下御在位60年記念10万円金貨です。1986年(昭和61年)と1987年(昭和62年)に発行された記念金貨で、表面には天皇陛下の御紋章などがデザインされています。

この記念硬貨は2年にわたって発行されましたが、昭和61年銘が1,000万枚、昭和62年銘が100万枚と、他の記念硬貨に比べて発行枚数が少ないところが特徴です。さらに、素材も純金であることから、状態の良いものなら10万円の額面を大きく超える価格が期待できるでしょう。

また、1997年(平成9年)に発行された長野オリンピック記念硬貨もコレクター人気の高い記念硬貨の一つです。この記念硬貨は1997年(平成9年)~1998年(平成10年)にかけて、金貨・銀貨・白銅貨幣の3種類が1次~3次に分けて発行されました。特に額面10,000円の金貨は、1次~3次でそれぞれ5万5,000円枚ずつ、計16万5,000枚しか発行されなかったため、希少価値が高く、高額で取引されることがあります。保存状態によっては数万円~数十万円以上の値が付くこともあるため、手元にある場合は専門店で査定してもらうのがおすすめです。

記念硬貨は他にも、地方自治法施行の周年記念で発行されたものや、東日本大震災復興事業記念、東京2020オリンピック競技大会記念、2025年日本国際博覧会記念など、さまざまな記念硬貨があります。発行からまだ年数が経っていないものでも、発行枚数が限られているものは今後希少価値が高まり、高値で取引されるようになるかもしれません。

【関連記事】

記念硬貨を古銭査定に出すといくらになるのか?高価買取のコツやポイントなどを紹介

エラー銭(穴なし・刻印ズレなど)

いわば不良品であるため、通常は検品で弾かれて市場に流通することはありませんが、まれにチェック洩れによって世に出回ってしまうものもあります。そのぶん希少性が高く、コレクターにとっては「再現できない逸品」として注目され、高値で取引されることもあります。

エラー銭にはさまざまな種類がありますが、代表的なものとしては以下が挙げられます。

| 種類 | 特徴 | 相場 |

| 穴ズレ硬貨 | コインの中心に空いている穴がズレているもの | 数万円~数十万円 |

| 穴なし硬貨 | コインの中心に空いている穴が塞がっているもの | 数十万円程度 |

| 刻印ズレ硬貨 | 表面や裏面の模様や文字がズレて刻印されているもの | 数千円~数万円 |

| 角度ズレ硬貨 | 表裏の角度が大きくズレているもの | 数千円~数万円 |

| 影打ち硬貨 | 刻印が表裏両面に薄く重なり合って見えるようなミスのこと | 数十万円程度 |

※製品の状態によっては買い取れない場合がございます、予めご了承ください。

上記のうち、最も高値が付きやすいのは穴なし硬貨です。このエラーは昔の貨幣や5円玉、50円玉などの穴銭でしか発生しないエラーであるため、全ての硬貨で起こり得る他のエラーに比べると希少性が高く、高額で取引されるケースが多くなっています。

同様の理由で、穴ズレ硬貨も状態の良いものや、穴のズレが大きいものは数十万円程度の値が付くものもあります。

また、影打ち硬貨も一度刻印されたコインに別のコインが重なってプレスされたときに起こる珍しいエラーなので、専門店に査定してもらえば高値が付く可能性が高いでしょう。

その他のエラー銭も、ズレの位置が大きければ高額査定を期待できます。

なお、エラーの度合いによってはなかなか目視で確認しづらいので、専門店に査定を依頼するのがおすすめです。

【関連記事】

エラーコインの価値はいくら?種類別相場と見分け方、高く売る方法を解説

海外の古銭(中国古銭など)

| 種類 | 相場 |

| 咸豊通宝 | 1万円~30万円 |

| 咸豊元宝 | 数千円~十数万円 |

| メイプルリーフ金貨 | 1万円~数十万円 |

| イーグル金貨 | 6万円~数十万円 |

| ウィーン金貨 | 6万円~数十万円 |

| パンダ金貨 | 3万円~数十万円 |

| 記念金貨 | 数千円~数万円 |

※製品の状態によっては買い取れない場合がございます、予めご了承ください。

ここまで日本の昔のお金について説明してきましたが、海外から日本に入ってきた古い紙幣やコインにも高額な価値を持つものが存在します。

海外のコインは、一般に使用される通貨型と、投資用の地金型、記念や行事に合わせて発行される収集型の3種類に区分されていますが、このうち高値が付くのは地金型と収集型の2つです。

地金型は発行国ごとにさまざまな種類があり、主要なところではカナダのメイプルリーフ金貨、アメリカのイーグル金貨、オーストリアのウィーン金貨、中国のパンダ金貨などが挙げられます。一方の収集型は、ロシアのモスクワオリンピック記念銀貨や、カナダ連邦100周年記念1ドル銀貨などがあります。

なお、通貨型であっても、一部のコインは歴史的な価値があると見なされ、高値で売れることもあるようです。特に中国から渡来した古銭(咸豊通宝や咸豊元宝など)や、清時代の銀貨などは歴史的背景も相まって需要も高い傾向にあります。

なお、金貨や銀貨については、貴金属の相場によっても価値が変動します。外国の金貨や銀貨を売るときは、こまめに貴金属相場をチェックし、高値のときに査定に出すとよいでしょう。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

昔のお金の価値は何で決まる?査定の重要ポイント

昔のお金の価値を決める基準は大きく分けて5つあります。

- 希少性(発行枚数・現存数)

- 状態(保存状態のランク)

- 素材価値(金・銀など貴金属の場合)

- 歴史的背景・物語性

- 人気・需要(コレクター市場の動向)

まず、昔のお金の価値は市場の流通量や残存数によって左右されます。コレクターは「そのお金がいかにレアであるか」を重視するため、元々の発行枚数が少ない硬貨や、その後の戦乱や金銀の回収・改鋳で現存数が著しく減少した貨幣は、高額で取引される傾向にあります。

たとえば、江戸時代の大判や小判などは、金そのものの価値に加えて、現存数が非常に限られているため、希少価値が格段に高まります。また、発行枚数が多い年のお金でも、角度ズレや刻印ズレといったエラーのあるものはめったに市場に出回らないため、プレミア価値が付きます。

次に注目したいのはお金の状態です。昔のお金は保存状態によって「未使用品」「極美品」「美品」「並品」などにランク分けされており、状態が良いものほど高値がつく傾向にあります。硬貨の場合は汚れやサビ・傷・摩耗がないか、紙幣の場合は、角が折れていないか、破れやシミがないかが大きな評価ポイントです。

摩耗が起こりやすい硬貨については、デザインの彫りがはっきり残っているか、文字や模様がすり減っていないかも重要です。さらに当時のケースや証明書がある場合は「正真正銘の本物」として判断されやすく、プラス評価となる場合があります。古銭の査定を依頼する前には、保管状態を見直しておくのがよいでしょう。

一方、金貨や銀貨のように貴金属で造られた古銭の場合、素材そのものの価値も査定額に大きく関わります。古銭の査定では、金または銀の1gあたりの価格×重量が最低限保証される仕組みになっているからです。なお、金や銀1gあたりの価格は貴金属の相場によって日々変動するため、同じコインでも売るタイミングによって査定価格が変わる可能性がある点に注意しましょう。

ただし、歴史的価値や希少性が高い古銭であれば、素材価値をはるかに上回るプレミアム価格がつく場合もあるため、単純に金や銀の時価だけで判断することは早計です。

ここまでご紹介してきた基準は古銭そのもののステータスによるものですが、古銭の価値はそれ以外の要因によって左右されることもあります。特に古銭には誕生した時代の政治や経済、文化などを反映した歴史的ストーリーが存在するため、歴史好きのコレクターが素材の価値を超えた付加価値を評価し、高値をつけることも珍しくありません。

特定の将軍や天皇の時代にしか造られなかった金貨や、戦乱のために流通が停止した銀貨などは、思わぬ高額査定につながることもあるでしょう。

さらに、コレクター市場の動向も見逃してはならない要因の一つです。どれほど希少性や歴史があっても、市場での需要が乏しければ値段は伸び悩みます。一方で、コレクター間でブームが起きると、一気に相場が高騰するケースもあります。

近年では、SNSやネットオークションなどによって特定のデザインや年号の情報が拡散されやすくなりました。多くの人が古銭の本来の価値に気づき始めたことから、多種多様な古銭に高値が付きやすくなっています。市場動向を把握することも、古銭の価値を知るうえで重要なポイントといえるでしょう。

査定士は以上5つのポイントを踏まえて昔のお金を査定するため、いずれか1つの要因だけで古銭の価値を自己判断するのではなく、専門店に持ち込んで正確な価値を見極めてもらうことをおすすめします。

昔のお金を高く売るための3つのコツと最適な売却方法

昔のお金をより高く売却するには、査定に出す前にいくつかのコツを押さえておく必要があります。特に業者選びは昔のお金の価値を大きく左右するポイントになるため、慎重に検討しましょう。

ここでは昔のお金を高く売るために押さえておきたい3つのコツと、おすすめの売却方法をご紹介します。

付属品と一緒に査定に出す

昔のお金に査定書やケースなどの付属品がある場合は、セットで査定に出しましょう。鑑定書はそのお金が本物であるかどうかを証明するものであるため、古銭としての信用性が高まり、より高値が付く場合があります。

鑑定書がない場合は発行してもらうという手段もありますが、査定書の発行は有料なので、鑑定書の有無の差額を考えると判断が難しいところです。

一方、記念硬貨としてセット販売された専用ケースについては、それがないと査定がマイナスになってしまう可能性があります。昔のお金しか見つからなかったという場合は、もう一度ご自宅やご実家などを探してみることをおすすめします。

無理にクリーニングしない

年月が経過している昔のお金には、汚れが付いていたり、緑青と呼ばれる変色が起こったりしているものがありますが、無理にクリーニングするのは禁物です。

昔のお金は美品のほうが高く売れますが、それは製造当時の状態を維持していることを前提としたもので、洗剤を使って洗浄したり、研磨剤を使って磨いたりすると、かえって価値が下がってしまう可能性があるからです。

柔らかい布などで拭き取れば落ちるような軽い汚れであれば、査定前にさっとお手入れしてもかまいませんが、洗剤や研磨剤を使わないと落ちないような汚れは無理に手を加えず、そのままの状態で査定に出しましょう。

【関連記事】

古銭は磨くと価値が下がる?専門家が教える正しい知識と価値を維持する保管方法

実績豊富な買取専門業者に依頼する

昔のお金の買取に対応している業者は多数ありますが、査定士の知識や技量、古銭の買取実績は店によって大きく異なります。

専門的な知識や実績が不足している店に査定を依頼すると、昔のお金の価値を見極められず、相場よりも低い査定額を提示されてしまう可能性があります。

そのため、昔のお金は古銭の買取実績が豊富で、専門知識や経験に長けている査定士がいるお店を選んで査定に出すことが大切です。買取実績は店のホームページなどに掲載されているケースが多いので、査定に出す前に公式サイトをチェックしてみましょう。

ホームページには買取実績の件数だけでなく、実際にどのような古銭をどのくらいの価格で買い取ったかの情報も紹介されているので、お手元にある昔のお金の相場も確認できて一石二鳥です。

昔のお金の価値が気になったらまずは無料査定へ

今は製造されていない昔のお金の中には、希少性が高く、思わぬ高値が付くものも少なくありません。一見古びて見える小判や硬貨、紙幣でも、歴史的背景や市場での人気、さらにはエラーの有無によって想像以上の値がつくこともあります。大掃除や遺品整理で見つけた古銭を単なる「古いお金」と思わず、一度は専門家の査定を受けてみることをオススメします。

「福ちゃん」では、古銭の買取に精通した査定士が在籍しており、一見して価値が分かりづらい古銭も丁寧に査定し、正しい価値に見合った買取価格を提示いたします。買取方法は出張買取・宅配買取・店舗買取の3つに対応しており、出張買取は1点からでも訪問可能です。どの方法を選んでも出張手数料や査定手数料といった余計な手数料は発生しません。

昔のお金が見つかり、いくらで売れるのだろうかと気になっている方は、ぜひ福ちゃんまでお気軽にご相談ください。