- 古銭/記念硬貨

- 2025.06.25

自宅で見つけた昔のお金、どのくらいの価値があるの?価値の高い種類と買取価格

大掃除や実家の整理をしたときに、思いがけず古い紙幣やコインが出てきた経験はありませんか。

「昔のお金」には歴史的価値や希少性が認められ、高額で取引されるものが数多く存在します。

江戸時代の金銀貨や明治以降の近代銭、さらには海外のアンティークコインなど、その種類は非常に豊富です。

本記事では、昔のお金にどのような種類があるのか、そして何を基準に価値が決まるのかを詳しく解説いたします。これを機にご自宅に眠る古銭の価値を見直してみましょう。

「昔のお金」とは?種類と特徴を知ろう

「昔のお金」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは江戸時代の小判や古い紙幣かもしれません。しかし、実際には時代や国、素材によって多種多様な古銭が存在します。

大まかに分けても江戸時代の金銀銅貨や明治以降の近代貨幣、記念硬貨、そして海外のアンティークコインなどがあり、それぞれに独特の歴史的背景や希少性があります。

まずは、代表的な種類を知ることが手持ちの古銭の価値を見極める第一歩です。

江戸時代の貨幣

江戸時代の代表的な貨幣には、大判・小判などの金貨や一分金・二分金といった小型の金貨、丁銀や豆板銀などの銀貨、銅貨としては寛永通宝がよく知られています。

材質はもちろん、形状も多彩で、長方形の銀貨から楕円形の金貨までさまざまです。

流通していた当時は、金や銀の含有量自体に価値があったため、金銀の純度や重さが改鋳のたびに変わるなど、複雑な歴史を持つのも特徴です。

また、同じ「寛永通宝」でも、鋳造された時期や鋳造場所によって文字の書体や大きさが異なり、希少な種類は高額で取引されることがあります。

明治以降の近代銭

明治時代になると、欧米の貨幣制度にならった近代的な紙幣や硬貨が登場します。旧国立銀行券や明治通宝、新国立銀行券、改造紙幣など、紙幣だけでも多くのバリエーションが製造されました。

硬貨では竜の図柄が特徴的な「竜銭(金貨・銀貨・銅貨)」や、「旭日竜大型50銭銀貨」「円銀」などが人気を集めています。

明治から大正、昭和初期までの紙幣や硬貨は現存数が少ないものも多く、希少性や歴史的背景が評価されるため、古銭市場では注目されているのです。

記念硬貨

日本では節目の年や行事に合わせて記念硬貨が発行されてきました。

たとえば、天皇陛下御在位を記念した周年硬貨や、東京オリンピックなどを記念して発行された金貨・銀貨・白銅貨などが挙げられます。

発行枚数が限られているものや、人気のデザインの硬貨は希少性が高まり、高額で取引される事例も多数。最近の記念硬貨でも、コレクターの注目度次第では思わぬ価値がつくこともあるのです。

エラー銭

穴ズレや刻印ズレ、角度ズレ、印刷ミスなど、造幣・印刷過程で生じた「エラー銭」も独特の価値を持ちます。

中には世界に数枚しか存在しないようなレアケースもあり、コレクターにとっては高値で取引されるジャンルです。

▼関連コラム

→ エラーコインの種類を知りたい!珍しいエラーや見分け方

海外の古いお金も価値がある?

日本の古銭だけでなく、海外の古い紙幣やコインにも高額な価値を持つものが存在します。

とくに中国から渡来した古銭や、清時代の銀貨などは歴史的背景も相まって需要も高い傾向です。

また、欧米のアンティークコインの中には限定的に発行された金貨や銀貨、記念コインなどがあり、高額取引の対象となることも珍しくありません。

人気のある国や年代のお金は、国際オークションや海外のコレクターとの取引で高値がつくケースもあるのです。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

昔のお金の価値は何で決まる?査定の重要ポイント

昔のお金は一律に高価とは限らず、さまざまな要因によってその価値が大きく変わります。

希少性や保存状態、素材や歴史的背景、そしてコレクター市場の需要など、複数の視点で査定額が決定されるのです。

ここでは査定の際に専門家が注目する代表的なポイントを解説いたします。

1. 希少性(発行枚数・現存数)

古銭の世界では、「いかにレアであるか」が大きな価値を生む要因のひとつです。

当時の発行枚数が少ない硬貨や、その後の戦乱や金銀の回収・改鋳で現存数が著しく減少した貨幣は、高額で取引される傾向にあります。

江戸時代の大判や小判などは、金そのものの価値に加えて、現存数が非常に限られているため、希少価値が格段に高まります。

また、特定の年号だけごく少量しか製造されなかった硬貨も人気を集めることが多く、コレクターが競い合って買い求めることもしばしばあるのです。

2. 状態(保存状態のランク)

同じ種類の古銭でも、保存状態によって査定額は大きく変わります。

一般的なランクとしては、「未使用品」「極美品」「美品」「並品」などがあり、汚れやサビ・傷・摩耗・折れ・破れといったダメージの少ないほど高値がつく傾向にあります。

紙幣の場合は、角が折れていないか、破れやシミがないかが大きな評価ポイントです。また、硬貨の場合はデザインの彫りがはっきり残っているか、文字や模様の摩耗がないかも重要です。

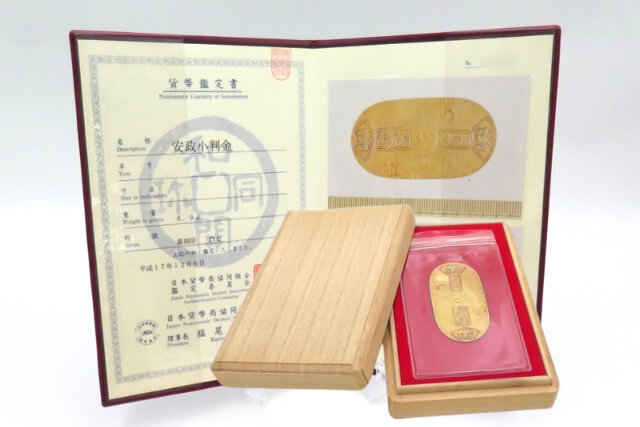

当時のケースや証明書がある場合は「正真正銘の本物」として判断されやすく、プラス評価となる場合があります。古銭の査定を依頼する前には、保管状態を見直しておくのがよいでしょう。

3. 素材価値(金・銀など貴金属の場合)

金や銀などの貴金属で造られた古銭の場合、素材そのものの価値も査定額に大きく関わります。

たとえば、江戸時代の小判には金が含まれており、明治時代の旧貨幣には高純度の銀が含まれています。その場合、貴金属相場の変動によって価格も変わる点に注意しましょう。

ただし、歴史的価値や希少性が高い古銭であれば、素材価値をはるかに上回るプレミアム価格がつく場合もあるため、単純に金や銀の時価だけで判断することは早計です。

4. 歴史的背景・物語性

古銭には誕生した時代の政治や経済、文化などを反映した歴史的ストーリーが存在します。

特定の将軍や天皇の時代にしか造られなかった金貨や、戦乱のために流通が停止した銀貨など、ドラマ性のある古銭はコレクター心をくすぐります。

こうした「物語性」は時に素材の価値を超えた付加価値をもたらす場合があり、歴史好きのコレクターが高値をつけることも珍しくありません。

5. 人気・需要(コレクター市場の動向)

どれほど希少性や歴史があっても、市場での需要が乏しければ値段は伸び悩みます。一方で、コレクター間でブームが起きると、一気に相場が高騰するケースもあります。

近年では、SNSやネットオークションなどによって特定のデザインや年号の情報が拡散されやすくなり、高値がつきやすくなっているのです。

市場動向を把握することも、古銭の価値を知るうえで重要なポイントといえます。

価値が高い昔のお金の一例と買取相場

ここでは、実際に高額で取引されることが多い昔のお金の具体例をご紹介します。いずれも「希少性」や「状態」の良さなどが重なったときに、高値で取引されやすい古銭ばかりです。

なお、以下に示す買取相場はあくまでも目安であり、市場の需要や状態によって大きく変動する可能性があります。実際には専門家による査定を受けることで、より正確な価格を把握できるでしょう。

天正菱大判

「天正菱大判」は安土桃山時代(豊臣秀吉の時代)に鋳造されたとされる大判で、表面に菱形の極印が打たれているのが特徴です。

発行数が極端に少なく、さらには戦乱や改鋳によって現在ではほとんどが失われたと考えられています。

価値としては1枚で数百万円から数千万円に及ぶこともあり、保存状態や真贋結果によってはさらに高値になる可能性もあるでしょう。

明治時代の旧20円金貨

「旧20円金貨」は明治時代に発行された高額金貨で、竜や菊の紋章をあしらったデザインが特徴です。

高額になる主な理由としては、純金に近い高い金含有量(金90%)や、明治政府による回収などで現存数が限られ、希少性も非常に高いことが挙げられます。

買取価格は年号や保存状態で大きく異なり、数十万円から数百万円に達する場合も。

古銭市場では多く流通している比較的発行枚数の多い明治3年銘と比べ、明治10年銘や明治13年銘であればさらに高い価値がつくでしょう。

▼関連コラム

→ 【古銭買取】旧10円金貨の種類や特徴を解説!

寛永通宝(二水永など特定の書体・種類)

「寛永通宝」は江戸時代初期から発行された代表的な銅貨で、同じ寛永通宝でも鋳造時期や鋳造場所、文字の書体などで多数のバリエーションが存在します。

中でも「二水永」や珍しい鋳造地の銭は発行数が少なく、コレクターの需要が高い古銭といえるでしょう。

鋳造地や年代によるものの、1枚数百円から数十万円になることもあり、極めて珍しいものはさらに高額になる傾向があります。

▼関連コラム

→ 寛永通宝の買取価格!種類別価値やレアものの見分け方、高額査定のポイントも

穴なし50円玉(昭和30年から昭和33年)

初めて発行された50円硬貨は、昭和30年(1955年)から昭和33年(1958年)まで鋳造されました。

これがいわゆる無孔となる「穴なし50円玉」です。発行期間が短く現存する美品は非常に少なくなっており、コレクター市場で高値がつく場合があります。

おおよその価格目安としては、硬貨の状態に応じて数百円から数千円の価格帯に期待できるでしょう。

▼関連コラム

→ 50円玉でもレアだと高額買取が可能?種類やエラーコインの特徴を解説

ギザ十(昭和32年、33年など特定年号で使用感が少ないもの)

昭和26年から昭和33年まで鋳造された10円硬貨は側面がギザギザになっており、通称「ギザ十」と呼ばれます。

一般的にはそれほど高値にならないものの、特定年号で未使用品に近い状態のギザ十はコレクター人気が高くなっています。

通常は額面どおりもしくは数百円程度ですが、希少な年号の昭和26年銘・昭和32年銘・昭和33年銘の未使用品であれば数万円になる場合も。

その他の年銘でも、ギザ十は状態が良好だとコレクター需要があるため要チェックです。

▼関連コラム

→ 10円玉で価値のある年号は何年?適切な保管や買取方法まとめ

昭和天皇陛下御在位60年記念10万円金貨

1986年(昭和61年)と1987年(昭和62年)に発行された記念金貨で、表面には天皇陛下の御紋章などがデザインされています。

発行枚数は少なく、素材も純金であるため、金の相場が上がるとともに買取価格も高騰する可能性があります。状態の良いものなら10万円の額面を大きく超える価格が期待できるでしょう。

長野オリンピック記念硬貨

1998年の長野冬季オリンピックを記念して発行された硬貨には、金貨や銀貨、500円白銅貨など複数種類があります。

とくに金貨は発行枚数が限られており、コレクター人気も高いため、高額で取引されることがあります。いずれの場合も、発行枚数や素材価値、状態によって査定額も変動する点には注意が必要です。

▼関連コラム

→ 長野オリンピック冬季競技大会記念貨幣の市場価値は?プルーフセットの種類も徹底解説

エラー銭も高い価値がある?代表的なエラーの種類と相場

エラー銭とは、製造過程で何らかのミスが起き、本来のデザインや形状と異なる硬貨を指します。コレクターにとっては「再現できない逸品」として注目され、高値で取引されることも。

エラーの種類としては以下のようなものが有名です。

・穴ズレ硬貨(コインの中心に空いている穴がズレているもの)

・刻印ズレ硬貨(表面や裏面の模様や文字がズレて刻印されているもの)

・角度ズレ硬貨(表裏の角度が大きくズレているもの)

・影打ち硬貨(刻印が表裏両面に薄く重なり合って見えるようなミスのこと)

エラーの程度や希少性によっては数千円から数万円以上になることもあり、一概に相場を断定しにくい分野です。

まとめ

昔のお金は、時代や種類、状態、希少性などによって驚くほどの価値を持つ場合があります。

一見古びて見える小判や硬貨、紙幣でも、歴史的背景や市場での人気、さらにはエラーの有無によって想像以上の値がつくかもしれません。

大掃除や遺品整理で見つけた古銭を単なる「古いお金」と思わず、一度は専門家の査定を受けてみることをオススメします。

銀行で両替するだけではなく、ネットオークションや古銭専門店など、売却方法にもいくつかの選択肢があります。しかし、まずは専門知識と実績を持つ業者に相談するのが高額査定への近道です。

「買取福ちゃん」では査定料無料で大切な古銭をしっかり評価いたします。お手元にある昔のお金の価値が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。