- 古銭/記念硬貨

- 2025.11.14

【決定版】希少価値のある古銭一覧|日本の高額古銭の買取相場と鑑定のコツ

現在製造されていない古いお金は古銭と呼ばれ、中には驚くような価値を持っているものもあります。ご自宅やご実家の蔵、物置、引き出しなどから出てきた古いお金に思わぬ価値が付くこともありますので、古銭を見つけたら専門業者に鑑定を依頼してみてはいかがでしょうか。

本記事では、希少価値の高い日本の古銭の買取相場や特徴を、穴銭や金貨、銀貨などの種類別にまとめると共に、高く売るコツも解説しています。「古いお金が出てきたけど、どれくらいで売れるのかな?」「古銭を高く売るにはどうすればいいんだろう」といった疑問を持っている方はぜひ参考にしてください。

【記事のポイント】

- ✅日本の古銭は「穴銭」「金貨」「銀貨」に大別でき、種類によって価値が大きく異なる

- ✅「天正菱大判」や「和同開珎」など歴史的価値が高いものは、状態が良ければ数千万円以上の価値が付くことも

- ✅古銭の価値は専門家でなければ判断が困難。福ちゃんなら、古銭に精通した査定士が無料で価値を正確に見極めます

価値のある日本の古銭【穴銭(あなせん)編】

穴銭とは、名前の通り、穴が開いている貨幣のことです。現在流通している五円玉や五十円玉も穴銭の一種ですが、その歴史は古く、日本では奈良時代から流通し始めたといわれています。

現在の穴銭は、丸い硬貨の中央に、同じく丸い穴が開いているものが一般的ですが、昔は丸い貨幣の中央に四角い穴が開いているものが主流でした。例えば日本最古の貨幣とされる和同開珎や、多彩なバリエーションのある寛永通宝は中央に四角い穴が開いた穴銭として有名です。

穴銭のほとんどは銅製ですが、永楽通宝など一部の穴銭の中には金や銀製のものもあります。

以下では主要な穴銭の種類と、それぞれの特徴を簡単にまとめました。

| 種類 | 特徴 |

| 和同開珎 | 708年(和銅元年)に発行された日本初の貨幣で「和同開珎」と刻印されている。発行時期によって古和同と新和同の2種類があり、前者の方が高く評価される。 |

| 皇朝十二銭 | 和同開珎を含む12種類の穴銭の総称。特に和同開珎の評価が高いが、それ以外のものも高値が付きやすい。 |

| 永楽通宝 | 中国・明で鋳造された穴銭で「永楽通宝」と刻印されている。日本には室町時代に輸入され、金・銀・銅の3種類がある。 |

| 天正通宝 | 安土桃山時代に発行された穴銭で、「天正通寶」と刻印されている。金銭・銀銭・銅銭がある。 |

| 元和通宝 | 1615年(元和元年)頃に発行されたと言われている穴銭で、「元和通寳」の刻印がある。希少価値が非常に高い。 |

| 寛永通宝 | 1636年(寛永13年)~幕末まで発行された穴銭で、「寬永通寶」の刻印がある。発行時期によって古寛永と新寛永の2種類に分かれており、特に前者の中には高値が付きやすい。 |

以下では穴銭のうち、特に注目されている3つの相場を紹介します。

| 種類 | 名称 | 買取相場 |

| 穴銭 | 和同開珎・皇朝十二銭 | 数万円~ |

| 寛永通宝(島屋文など) | 数円~数十万円 | |

| 天保通宝 | 数百円~数万円 |

和同開珎・皇朝十二銭

皇朝十二銭の中でも、日本初の流通貨幣とされる和同開珎は、その歴史的な価値から、銀銭や銅銭の真正品が熱心なコレクターによって珍重されています。そのぶん偽物も多いのですが、本物であれば数万円~の高値が付く可能性大です。

なお、同じ和同開珎でも、初期の頃に発行された古和同と後期に製造された新和同では、一般的に古和同の方が高値で取引される傾向にあります。中には数十万円以上の値が付くケースもあるため、和同開珎を見つけたらぜひ専門店に査定を依頼してみましょう。

寛永通宝

寛永通宝の相場は、発行された年代や場所、鋳造技術などの違いによって大きく異なります。例えば裏面に何も刻印されていない芝銭と呼ばれるものは発行枚数が非常に多いため、数十円~がおおよその相場です。

一方、裏面に「文」という字が刻印されている島屋文は発行数が非常に少ないぶん、希少価値が高く、数十万円の値が付くものもあります。寛永通宝はポピュラーな穴銭の一つですが、バリエーションが豊富でそれぞれの価値にも差があるため、専門店に依頼して正しい価値を見極めてもらった方が良いでしょう。

天保通宝

天保通宝には、幕府が公的に発行した公鋳銭と、各藩で鋳造された地方密鋳銭の2種類があります。このうち、貨幣としての品質が高いのは公鋳銭ですが、幕府に隠れて勝手に鋳造した地方密鋳銭は希少性が高く、コレクターの間で高い人気を誇っています。

そのぶん地方密鋳銭の方が高値で取引されることが多く、数万円で取引されている種類も珍しくありません。なお、公鋳銭は流通量が多いぶん、通常は数百円~が相場ですが、状態の良い未使用品であればそれ以上の値が付くこともあります。

【関連記事】

穴銭の買取価格紹介!価値ある古銭の種類一覧や査定額が高いレアものも解説

査定・出張費・手数料はすべて無料。

価値のある日本の古銭【金貨編】

日本の古銭は穴銭のイメージが強いですが、一方で大判や小判、金貨など、金を使ったお金も流通してきました。製錬技術が発達して戦国武将や商人たちが金を扱うようになった16世紀では、豊臣秀吉が作らせた天正沢瀉(おもだか)大判が有名です。

また、江戸時代にはそれまでばらばらだった貨幣制度が統一され、大きさや重さ、品位をそろえた大判、小判、分金、朱金などの金貨が発行されました。このうち、大判は一般的な商取引の決済に使うものではなく、将軍家や大名、公家たちの進物といった儀礼用に用いられていたもので、非常に高品質な金が使われているところが特徴です。その質の高さと歴史的な価値が相まって、大判は現代においてコレクターの間で高値で取引されています。

一方、小判は主に報酬金や給金に、分金や朱金は主に商取引などに使用されるもので、さまざまな種類が鋳造されました。江戸中期以降は財政悪化や金不足などの事情によって、だんだん質が低下していったという経緯があるため、初期のものほど高値が付く傾向にあります。ただし、後期のものでも歴史的な価値が認められているため、専門店に査定してもらえば高額買取してもらえる可能性は高いでしょう。

大判・小判以外には、明治時代から大正にかけて流通していた近代金貨にも注目が集まっています。1871年(明治4年)、明治新政府が純金1.5gを1円とする金本位貨幣制度を制定したことにより、5種の金貨と銀貨が発行されました。同じ近代金貨でも、発行年や発行枚数、保存状態によって価値は大きく変動するため、専門業者に持ち込んで適正に鑑定してもらうことをおすすめします。

以下では主要な金貨のおおよその相場をまとめました。

| 種類 | 名称 | 買取相場 |

| 金貨 | 大判(天正菱大判など) | 数百万円~数千万円 |

| 明治金貨(旧20円金貨など) | 数百万円~ | |

| 分金・朱金 | 数千円~数十万円 |

大判(天正菱大判・万延大判など)

日本の金貨の象徴である大判は、金そのものの価値と深い歴史的背景から、高額査定が期待できる金貨の代表格です。

中でも豊臣秀吉の時代に鋳造された「天正菱大判」や、江戸時代を代表する「慶長小判」「万延小判」などは特に有名で、コレクターの垂涎の的となっています。

天正菱大判は天正長大判金や天正大判金と並ぶ天正大判に分類される大判ですが、特にコレクターの間で評価が高く、状態の良いものは数千万円もの値が付くこともあります。なお、大判には日本万国博覧会の開催を記念して発行された類似の品がありますが、こちらも純金が用いられているため、本物であれば数百万円の高値で買い取ってもらえる可能性があるでしょう。

旧20円金貨・旧5円金貨(明治金貨)

明治や大正時代に発行された近代金貨は、20円・10円・5円・2円・1円の5種類です。これらは発行年によって旧金貨と新金貨の2つに分かれており、1897年(明治30年)までに発行されたものは前者、それ以降に発行されたものは後者に分類されます。

特にコレクターの間で人気が高いのは、1897年(明治30年)より前に発行された旧20円金貨と旧5円金貨で、数百万年~の高値が付くケースもあります。近代金貨は美麗なデザインと現存数の少なさから希少性が高いため、上記以外の年代であっても、高価買取を期待できるでしょう。

分金・朱金(武士の時代の金貨)

分金は長方形の形をした貨幣で、当時は小判1枚分(1両)の1/4にあたるものとして換算されていました。一方の朱金は、前述した一分金の1/4にあたる貨幣で、やはり長方形の形をしています。

分金や朱金はそれぞれ一分、二分に分かれている他、発行された年代によって元禄一分金、文政二分金など複数の種類に分かれており、価値もそれぞれ異なります。そのため、買取相場も数千円~数十万円と幅がありますが、文政一朱金などのように流通期間が短く、現存数の少ないものは希少性があると見なされて高値で取引されます。

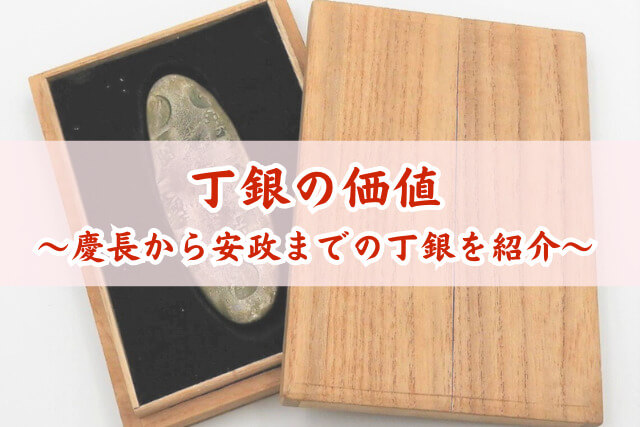

価値のある日本の古銭【銀貨編】

銀貨は金貨に次いで高額査定が期待できる貨幣です。銀は金と同じく、製錬技術が発達した16世紀頃から流通し始めた金属で、戦国時代でも切銀や銀判といった銀製の貨幣が用いられてきた歴史があります。

1601年に徳川家康が設置した「銀座」は、金貨に加えて銀貨の製造を行っていましたが、その他にも駿府や江戸、大坂、長崎に同様の機関が設置され、丁銀や豆板銀などが製造されました。

このように、日本ではさまざまな銀貨が流通してきましたが、中でも人気が高いのがデザイン性に優れた一円銀貨や、現存数が極めて少ない八咫烏銀貨です。これらは銀貨の中でも特にコレクター間の人気が高く、中には数百万円以上の値が付くものもあります。

それ以外の銀貨でも、状態の良いものや発行年によっては高額査定になる場合があるため、どの種類であっても銀貨が手元にある場合は、専門店で鑑定してもらうことをおすすめします。

以下では日本の主な銀貨のおおよその相場をまとめました。

一円銀貨(円銀)

一円銀貨は、明治から大正にかけて発行された銀貨です。発行年によって旧一円銀貨と新一円銀貨の2つに分かれますが、いずれも表面に竜のデザインが刻印された美しい外観をしており、コレクターから高い人気を誇っています。

一般的な相場は数万円~ですが、「銀」の文字に丸印を加えた丸銀打ちと呼ばれるものや完全未使用品は希少性が高く、数百万円の値が付くこともあります。

八咫烏五十銭銀貨(ヤタガラス)

八咫烏五十銭銀貨(ヤタガラス)は、1918年(大正7)~1919年(大正8年)の間に鋳造された銀貨です。銀の価格が貨幣の額面を上回ってしまったため市場には流通せず、「幻の銀貨」としてコレクターの間で高値で取引される逸品となっています。

専門店に持ち込んだ場合の相場は数万円~ですが、過去には百万円以上で取引された例もあります。

【関連記事】

人気の銀貨一覧!今の値段や当時の価値、日本が製造した現在の注目銀貨も紹介

まだある!その他の希少価値の高い古銭

ここまで、価値のある日本の穴銭、金貨、銀貨をご紹介してきましたが、上記以外にも希少価値の高い古銭は複数存在します。

中でも注目したいのが、エラー銭と呼ばれる古銭です。エラー銭とは、貨幣の製造過程で何らかのトラブルが生じたことによって生まれた不良品のことです。本来、不良品は検品の段階で弾かれてしまいますが、まれにチェックをすり抜けて市場に流通してしまう場合があります。こうしたエラー銭は非常に希少価値が高いため、多くのコレクターから高く評価されています。

エラーの種類や度合いが珍しければ珍しいほど希少価値も高まり、予想外の高額取引に発展することもあります。ただし、微小な刻印・角度のズレは一見しただけでは分からないケースがほとんどです。通常の貨幣だと思っていたら実はエラー銭だったというケースもあるため、古銭が手元にある場合は、専門店で鑑定を依頼してみましょう。

以下ではエラー銭のおおよその相場についてまとめました。

| 種類 | 名称 | 買取相場 |

| その他 | エラー銭(穴なしなど) | 数千円~数十万円 |

エラー銭(穴なし・角度ズレなど)

エラー銭にはさまざまなパターンがありますが、代表的な種類は以下の通りです。

- 穴なし・穴ズレ

- 角度ズレ

- 刻印ズレ

- 影打ちエラー

穴なし・穴ズレは穴銭に見られるエラーで、穴が本来の位置からずれていたり、穴そのものが塞がったりしている状態です。このうち、穴なしは見た目にエラー銭と分かりやすい上、自動販売機などで使えないことから、市場に流通しにくい傾向にあります。

一方、角度ズレは表面や裏面の模様が本来の位置からずれている貨幣のことです。ズレの角度が大きいほど価値が高いですが、よく見ないと気付かないエラーであるため、鑑定して初めて気付くというケースも多いようです。

刻印ズレは模様の位置がずれて刻印されてしまったもので、こちらもズレが大きいほど高値で取引されます。

最後の影打ちエラーとは、表面と裏面が同じ模様になってしまったものです。

こうしたエラー銭の価値は種類やズレの度合いなどによって異なりますが、数千円~数十万円で取引されることが多くなっています。

【関連記事】

エラーコインの種類を知りたい!珍しいエラーや見分け方も紹介

古銭の価値を下げずに高く売る3つのコツ

古銭は額面以上の価値を持つものがほとんどですが、取り扱い方法を誤ると、知らないうちに価値を下げてしまう恐れがあります。

特に注意したいのは、古銭に余計な手を加えてしまうことです。古銭は発行されてからかなりの年月が経過しているため、適切に保管されていなかった場合、汚れが付着したり、緑青と呼ばれる変色が起こったりしていることがあります。しかし、お手入れしてしまうとかえって価値が下がる原因となるので要注意です。

また、古銭の鑑定に対応している店は複数ありますが、在籍している査定士の知識や技術は店舗によって大きく異なります。店によっては古銭の本来の価値を見誤ってしまうところもあるため、店選びにも十分な注意が必要です。

このように、古銭の価値を下げてしまうリスクは複数あるため、事前に高く売るためのコツをチェックしておきましょう。

ここでは古銭の価値を下げずに売却するためのポイントを3つご紹介します。

①絶対に自分で洗浄・研磨しない

コレクターは古銭がいかに製造当時の状態を保っているかを重視するため、自分で洗浄したり、研磨剤を使って磨いたりすると、見た目はきれいになってもかえって価値が下がってしまいます。古銭は美品であるほど高値で取引されますが、汚れや緑青が付いているからといって余計な手を加えると逆効果になるので、汚れた古銭はそのまま査定に出しましょう。

【関連記事】

硬貨の洗浄には要注意!正しいお手入れ方法や保管方法まとめ

②鑑定書や付属品があれば一緒に査定へ

古銭の中には、鑑定書や箱、説明書などの付属品がセットになっているものもあります。これらを古銭とまとめて査定に出すと、プラス評価になり、より高値が付く可能性があります。

特にセット品や記念品は付属品がそろっていることそのものに価値があると見なされるため、付属品がないと価値が下がってしまう可能性がある点に注意しましょう。古銭だけ見つかった場合は、同じ場所で付属品を改めて探してみると良いかもしれません。

③古銭の専門知識がある買取店に依頼する

古銭の価値は、真贋や種類、発行年、保存状態、エラーの有無などさまざまな基準によって決まりますが、これらを正確に見極めるには古銭に関する豊富な知識と経験が欠かせません。専門知識や実績のない業者に査定を依頼すると、古銭の価値が適正に判断されず、本来よりも低い査定になってしまう恐れがあります。

価値判断が難しい古銭だからこそ、信頼できる専門家に鑑定してもらうことが大切です。

希少価値のある古銭の買取は福ちゃんへ

日本には希少価値のある古銭が数多く存在しており、中には額面を大きく上回る価値が付くものも珍しくありません。

ただし、古銭の価値は種類や発行年、エラーの有無などによって大きく変動するため、専門知識と買取実績が豊富な専門家に査定してもらうようにしましょう。

福ちゃんは年監査定数15万件以上の実績を誇っており、定期的に社内研修を受けた経験豊富な鑑定士が、お客様の大切な古銭を的確に鑑定いたします。買取方法は出張・宅配・店舗の3つに対応しており、ご自分の都合に合わせて好きな方法を選べます。出張料や査定手数料、振込手数料といった手数料は全て無料です。手元にある古銭を買い取ってもらいたいとお考えの方は、まずは福ちゃんまでお気軽にご相談ください。