- 古銭/記念硬貨

- 2025.08.11

日本の5円札大全集!歴代全種類の価値・特徴を徹底解説

「この5円札にはどのくらいの価値があるのだろう?」

昔の5円札には明治から昭和にかけて数多くの種類が発行され、中には非常に高い価値が付く「プレミア5円札」も存在します。

本記事では、明治通宝から日本銀行券A号まで、歴代の5円紙幣の種類と特徴を時代順にご紹介。加えて、「5円札の価値」を左右する要素や買取相場も詳しく解説いたします。

古銭・紙幣のコレクター初心者にもわかりやすく情報をまとめていますので、気になる5円札がある方や売却を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

日本の5円札(5円紙幣)の歴史

明治時代から昭和にかけて発行された5円札は、日本の通貨史の中でも重要な役割を果たしてきました。

当時の経済状況や政府の政策、戦争やインフレなどの影響を受けながら、5円札のデザインや流通形態は大きく変化します。

ここでは、5円札がどのような背景のもとで誕生し、時代とともにどのような役割や姿を変えてきたのかをお伝えします。

5円紙幣が誕生した背景

日本で初めて額面5円の紙幣が登場したのは、明治期に政府が本格的な近代貨幣制度の確立を目指した時代でした。

明治初期は、それまでの藩札や金銀銭といった多様な通貨体系を一本化し、経済を安定させる必要がありました。そこに発行されたのが「明治通宝」や「国立銀行券」などの新しい紙幣です。

当時の5円は、現在の感覚とは大きく異なる「高額紙幣」でした。国家財政の基盤を支えるため、金や銀の保有量に見合う形で紙幣を発行し、流通させる仕組みが求められていたのです。

技術面では、偽造防止のために海外(ドイツやアメリカ)で印刷を行うこともありました。一方で、その製造コストの高さゆえ流通量は限られ、明治の頃の5円札は現在では非常に希少性が高くなっています。

これらの歴史的背景は、のちの時代において「古い5円札」の価値が上がる大きな要因となっています。

5円紙幣の歴史的変遷と主な役割の移り変わり

5円札は明治期から大正、昭和へと移る中で、そのデザインや材質は大きく変遷します。

はじめは金や銀の本位貨幣である「兌換紙幣」として発行され、政府や国立銀行が保有する金や銀と引き換えが保証されていました。

しかし、戦争の影響によって崩壊した後は「不換紙幣」に移行。紙幣そのものが政府の信用を担保とする形に変わっていきます。

さらに、戦時中にはインフレーションが進み、5円札の購買力が大きく下がってしまうこともありました。

終戦後に再び発行された5円紙幣は、高度経済成長期の物価上昇によって5円硬貨に置き換えられ、その役目を終えました。

こうした激動の時代背景を反映する5円札には、歴史的価値を感じさせる要素が数多く詰まっているのです。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

【全種紹介】歴代5円札の種類とそれぞれの特徴

日本では、明治以降さまざまな5円札が発行されてきました。図案や通称も多彩で、紙幣コレクターからすると「5円札」は非常に奥深いジャンルでもあります。

以下では、代表的な歴代5円札の特徴や発行年、デザインの見どころなどを解説いたします。もしお手元に気になる5円札がある場合は、ぜひ照らし合わせてみてください。

明治通宝5円

明治政府が貨幣制度の近代化を図る中で発行した紙幣のひとつで、1872年頃から世に出回りました。

鳳凰や龍といった格式高い図案が特徴で、用紙はドイツ製。偽造対策として細かい紋様が施されており、当時としては先進的な技術が投入されています。

高額紙幣ゆえ流通量が少なく、現存数も限られるため、現在では非常に高い希少性を誇ります。

▼関連コラム

→ 明治通宝の買取価格一覧!全種類の特徴や価値、偽物の見分け方等

旧国立銀行券5円

明治6年(1873年)以降、第1~第153まであった国立銀行がそれぞれ発行した紙幣のひとつ。

アメリカで印刷されたものも多く、農耕図や人物の肖像が描かれるなど、デザインも多彩でした。

流通量は少なめで、明治の激動期を経て多くが散逸したため、当時の美品や未使用品は非常に高いプレミアム価格が付くこともあります。

▼関連コラム

→ 旧国立銀行券は買取可能?種類別の価値や相場を解説

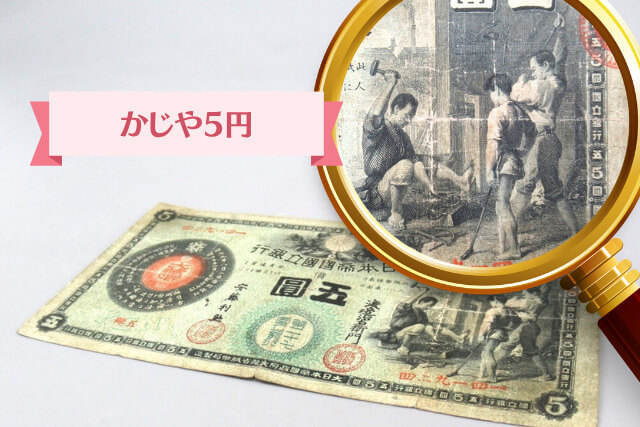

新国立銀行券5円(通称:かじや5円)

旧国立銀行券を改良し、1878年(明治11年)頃から発行された紙幣です。表面に描かれた鍛冶屋の図案から「かじや5円」と呼ばれています。

これが日本で初めての洋式紙幣となりました。旧券と同様、明治期特有の経済環境下で流通数が限られたため、現存するものは希少性が高く、コレクターの注目を集める5円札です。

▼関連コラム

→ 新国立銀行券5円券(かじや5円)における現在の価値は?価値や買取価格紹介

改造紙幣5円(通称:神功皇后5円)

1881年(明治14年)から発行が始まった「改造紙幣」の5円券で、「神功皇后」の肖像が採用されているのが最大の特徴です。

表面には神功皇后、裏面には緻密な装飾模様が描かれ、当時の印刷技術の高さを示しています。

発行枚数自体が多くなかったうえに、時代が経ち損耗している個体が多いため、とくに美品や未使用品は高額で取引される傾向にあります。

▼関連コラム

→ 改造紙幣の買取価格や相場を調査!種類や神功皇后が描かれた理由も

旧兌換銀行券5円(通称:裏大黒5円)

1886年(明治19年)頃から発行され、裏面に「大黒天」が描かれた兌換銀行券です。表面には分銅の図案が入り、金や銀との引き換えが保証された「兌換紙幣」でした。

デザインの荘厳さや発行数の少なさも相まって、現存数はごくわずか。オリジナルの状態を保っているものは希少中の希少とされ、古銭市場でも高額査定を得やすい紙幣の代表格です。

▼関連コラム

→ 日本銀行兌換銀券(旧兌換銀行券)の買取相場や種類を解説!高額査定のポイントも

改造兌換銀行券5円(通称:分銅5円)

1888年(明治21年)頃から発行が始まった、改良版の兌換銀行券です。

旧券(裏大黒5円)に比べて偽造防止技術が向上し、分銅の図案がさらに大きく描かれたことから「分銅5円」と呼ばれます。

希少性が高いだけでなく、印刷ミスやエラープリントが見つかればさらなる高値が期待できるでしょう。発行数が少ないため、市場に出回る機会も非常に限られています。

▼関連コラム

→ 改造兌換銀行券5円(分銅5円)の買取価格紹介!特徴や当時の価値も解説

甲号兌換銀行券5円(通称:中央武内5円)

1899年(明治32年)から発行された「甲号券」の5円札です。中央に「武内宿禰(たけうちのすくね)」の肖像や武内と縁のある「宇倍神社」をあしらったデザインが採用されています。

明治の後期に発行されたため比較的流通量は多めでしたが、古い時代の紙幣であり、現存品は劣化の進んでいる場合がほとんど。美品やピン札は高額査定になりやすい代表例です。

▼関連コラム

→ 甲号・乙号兌換銀行券は買取可能?種類別の価値やその他兌換紙幣

乙号兌換銀行券5円(通称:透し大黒5円)

1910年(明治43年)頃に登場した「乙号券」の5円札で、透かしに「大黒天」を取り入れたデザインが特徴です。甲号券とは肖像や印刷技術の細部が異なり、発行期間も短期間にとどまっています。

そのため、市場での出回りが極めて少なく、希少性は抜群。状態の良いものはコレクター間でとくに高い需要があり、オークションなどで高値を記録することがあります。

大正兌換銀行券5円(通称:大正武内5円)

大正時代に入ってから発行された兌換銀行券で、「武内宿禰」が再び図案に採用されました。デザインや材質の一部が改良され、大正期の印刷技術が反映されています。

ただし、流通数は決して多くなく、戦争やインフレ、紙幣切り替えなどで多くが姿を消したとされます。

残存数が少ないうえ、古い紙幣ほど美品の発見が困難なため、未使用や極美品なら高値に期待できるでしょう。

▼関連コラム

→ 大正兌換銀行券の買取価値は?1円は現行札!どう手放すのがいい?

兌換券5円(通称:1次5円)

昭和初期(1930年)に発行された5円札で、表面には「菅原道真」裏面には「北野神社」が描かれています。軍備拡張や金融政策の変化など、昭和初期の激動期に合わせて発行量が増えた紙幣です。

しかし、長年の流通や戦災による影響で完全な状態のものは減少しており、珍しいエラーやゾロ目記番号があると市場で高い評価を受けることがあります。

改正兌換券5円(通称:2次5円)

1次5円を改良し、1942年(昭和17年)頃から発行されたのが「2次5円」です。「い号券」とも呼ばれます。

デザイン自体は1次券を受け継いでおり、額面によって肖像を固定するなどの方向性が決まったのもこの紙幣からです。

発行から時間が経つ中で良好な状態を保つ個体は少なくなり、未使用や極美品はコレクター需要が高まっています。エラープリントなどがあれば、さらに価値が上乗せされるでしょう。

不換紙幣5円(通称:3次5円)

1943年(昭和18年)、戦時体制下で発行された「不換紙幣」の一種です。「3次5円」や「ろ号券」とも呼ばれています。

戦争の影響により金本位制が停止され、紙幣自体は政府の信用を担保とする形になりました。

表面には「菅原道真」が引き続き描かれ、彩紋の簡略化が行われたため、印刷の華やかさはやや落ち着いた印象です。戦中の混乱で多くが失われたことで、希少性に拍車をかけています。

改正不換紙幣5円(通称:4次5円)

終戦直前の1944年(昭和19年)頃から発行された、より簡略化された不換紙幣です。紙質も戦時下の資源不足の影響を受け、やや劣化したものが多いのが特徴です。

発行期間自体が非常に短かったため、未使用品や美品の数は少なく、3次5円よりも高い価値に期待できる5円札といえます。

日本銀行券A号5円(通称:彩紋5円)

1946年(昭和21年)以降、戦後の新円切替期に発行された5円札です。

表面・裏面とも華やかな彩紋模様を主体とした意匠が採用され、当時の厳しい物資事情の中でも見栄えを重視したデザインがうかがえます。

戦後の物資不足の中で印刷されたため状態の優劣が激しく、加えて多くの量が流通したことから、並品ではさほど高値は期待できません。

しかし、エラープリントや珍しい記番号、ピン札級の美品なら十分にプレミアが狙えるでしょう。

価値が高い5円札の特徴は?プレミアが付く条件

5円札には多彩な種類があるものの、どれもが高額になるわけではありません。希少な紙幣には、いくつかの共通した「プレミア条件」が存在します。

ここでは、どのような特徴があると高値になりやすいのか、その見分け方を解説いたします。

発行年代が古く現存数が少ないもの

明治・大正期に発行された5円札は、流通期間が短いか、あるいは当時の経済状況から発行枚数の少ない場合が多々あります。

さらに、古い時代の紙幣ほど長い年月を経ているため、自然損耗や災害などで紛失・破損することが多く、現存数そのものが減っている状態です。

同じ明治期の紙幣でも、発行量が極端に少なかった種類はよりレア度が上がり、高額査定が期待できます。

ただし「古ければ何でも高い」というわけではなく、紙幣の種類(明治通宝か、改造紙幣かなど)や状態が大きく影響します。

したがって、まずは自身の紙幣がどの時代のどの種類なのかを正確に見極めることが重要です。希少な種類であれば、コレクター市場で高い人気を集めるため、思わぬ高額になる可能性があるでしょう。

保存状態が極めて良いもの(未使用・ピン札など)

紙幣の価値を左右する最も大きな要素が「保存状態」です。

収集家の間では、一般的に「未使用(ピン札)」「極美品」「美品」「並品」「難あり」などのランクに分けられ、ランクが上がるほど価値も一気に高まります。

とくに未使用に近い状態であれば、折れ目や汚れがほとんどなく、色も鮮やかに残っているため、プレミア品として取引されやすい傾向に。

逆に、シワやシミ、破れや穴あき、落書きなどのダメージは買取価格を大きく下げます。

古い紙幣ほど「美品で残っている」ことが珍しくなるため、劣化の少ない5円札はコレクターの間で高く評価されるのです。

エラープリント・印刷ミスのあるもの

紙幣の製造は厳重な管理体制で行われますが、それでもごくまれに印刷ズレやインクの滲み、裁断ミスなどの「エラープリント」が発生することがあります。

これらは通常の基準を満たさないため、本来であれば厳選されて流通しないはずですが、さまざまな要因が重なって市中に出回る場合があります。

エラー紙幣は発行部数がほぼゼロに近い「超レア」アイテムとみなされるため、コレクター間でプレミアが付くことが多いのです。

ただし、故意に加工して「エラーに見せかけた偽物」も存在するため、専門家による鑑定が欠かせません。

見つけたら安易に自己流で手を加えず、そのままの状態で査定に出すのがベストでしょう。

特定の記番号(ゾロ目・キリ番・階段など)

紙幣には、アルファベットと数字の組み合わせで構成される「記番号」が印刷されています。

この記番号がゾロ目(例:111111)やキリ番(100000)、連番(123456などの階段番号)だと、コレクターの人気を集めやすくなるのです。

また、紙幣の発行初期の記番号や、ごく少量しか刷られなかった特別なアルファベットが含まれる場合なども希少性が高まります。

こういった「数字の面白さ」はコレクション趣味をくすぐる要素のひとつであり、紙幣そのものの状態が並品でも、記番号が珍しければ思わぬ高値になるケースもあります。

額面だけでなく、記番号にも目を向けると、あなたのお手元の5円札がより貴重な発見になるかもしれません。

5円札を少しでも高く売るための3つのコツ

価値のある5円札を持っているなら、できるだけ高い価格で売りたいと考える方も多いでしょう。

ここでは、査定に出す前に押さえておきたいポイントを3つご紹介します。どれも簡単に実践できるものばかりですので、ぜひ売却前にチェックしてみてください。

1. 良好な状態で保管する(現状維持を心がける)

紙幣は湿気や日光、温度変化などによって劣化しやすいデリケートな品物です。保管場所は高温多湿を避け、直射日光の当たらない涼しい場所を選びましょう。

紙幣専用のホルダーやアルバムに収めることで、折れやシミ、カビなどを防げます。また、発見したときの状態から悪化させないよう、なるべく触る回数を減らすことも重要です。

とくに高額査定が期待できる古い紙幣ほど、状態が価値を左右するため、丁寧な保管を心がけましょう。

2. 無理にクリーニングや修復を試みない

「折れ目を伸ばしてきれいにしたい」「汚れを洗って落としたい」という気持ちから、自己流の修復やクリーニングを行う方がいます。

しかし、紙幣は非常に繊細であり、洗浄やアイロンがけなどの素人作業は紙質を傷めたり変色を起こしたりするリスクが高いのです。また、テープでの破れ修復は減額ポイントになります。

こうした行為は、かえって価値を下げてしまう可能性が高いので、基本的には「そのまま」の状態で査定に出すことをオススメします。

3. 信頼できる買取業者を選ぶ

5円札をはじめとする古紙幣の査定には、時代やデザインの特徴を見極める専門知識に加え、真贋鑑定のスキルが必須です。

さらに、市場の相場やコレクターの需要動向を常に把握している業者ほど、適正かつ高値での買取が期待できるでしょう。

ウェブサイトや店舗情報で、古銭専門の査定員が在籍しているか、具体的な買取実績や事例が豊富に掲載されているかを確認することをオススメします。

「買取福ちゃん」は、古銭査定の専門知識を持つスタッフが在籍しており、明治から昭和にかけて発行された希少な5円札の査定実績も豊富。

定期的に市場の動向を調査し、最新の相場をもとにした適正かつ高値での買取を目指しています。

もし「この5円札、本当に価値があるのかな?」と疑問に思ったら、まずは一度ご相談ください。

まとめ

日本の「5円札」には、「明治通宝」から「新国立銀行券」「改造紙幣」「兌換銀行券」「不換紙幣」そして戦後の「A号券」まで、実にさまざまな種類が存在します。

古い紙幣ほど発行枚数や現存数が限られるうえ、保存状態や記番号によって大きく価値が変動するため、高値で取引されるケースが多いのです。

もしご自宅で眠っている5円札がある場合は、まずはどの種類に当たるのかを確認し、保存状態に注意しながら専門業者に査定を依頼してみてはいかがでしょうか。